2009年9月24日 更新

「きらり」停波。運用を終了

光衛星間通信実験衛星「きらり」は、2009年9月24日14時48分に停波作業を実施し、当初予定されていた運用期間を大幅に上回る4年を超える運用を終了しました。

光衛星間通信実験衛星「きらり」は、2009年9月24日14時48分に停波作業を実施し、当初予定されていた運用期間を大幅に上回る4年を超える運用を終了しました。「きらり」は、2005年8月24日にバイコヌール宇宙基地からドニエプルロケットにより打ち上げられ、世界で初めて双方向の光衛星間通信や低軌道周回衛星と光地上局を結ぶ通信の実験に成功するなど、光宇宙通信に関する多くの成果をあげてきました。

2009年9月9日 更新

「きらり」後期利用段階を終え、9月24日に停波へ

2006年10月から後期利用段階運用を行っていた光衛星間通信実験衛星「きらり」は、情報通信研究機構(NICT)や海外宇宙機関等と連携し、これまで様々な光通信実験を行ってきました。

2006年10月から後期利用段階運用を行っていた光衛星間通信実験衛星「きらり」は、情報通信研究機構(NICT)や海外宇宙機関等と連携し、これまで様々な光通信実験を行ってきました。9月9日の宇宙開発委員会に、これまでの実験成果や今後の次世代光衛星間通信技術の研究への取り組み等を報告し、今後は9月24日(予備日25〜30日)に停波運用を実施する予定です。

2007年9月27日 更新

「2007年度 計測自動制御学会学会賞(技術賞)」を受賞

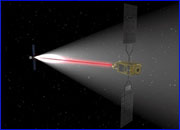

「きらり」は、「2007年度 計測自動制御学会 学会賞(技術賞)」を受賞致しました。本賞は、新しい技術分野で顕著な効果をもたらした技術的業績に対し贈られるものです。光衛星間通信を実現するためには、高速で移動しかつ数万km離れた衛星間で、広がり角が数μradというシャープなレーザー光を相手衛星に照射、捕捉、追尾、指向し続ける高度な技術が必要となります。「きらり」では、世界初の双方向光衛星間通信実験に成功したことが評価されました。

「きらり」は、「2007年度 計測自動制御学会 学会賞(技術賞)」を受賞致しました。本賞は、新しい技術分野で顕著な効果をもたらした技術的業績に対し贈られるものです。光衛星間通信を実現するためには、高速で移動しかつ数万km離れた衛星間で、広がり角が数μradというシャープなレーザー光を相手衛星に照射、捕捉、追尾、指向し続ける高度な技術が必要となります。「きらり」では、世界初の双方向光衛星間通信実験に成功したことが評価されました。

2006年11月2日 更新

「エクストラサクセス」を達成し、定常運用を終了

10月16日、静止衛星や光地上局との実験で成功を収めてきた「きらり(OICETS)」の定常運用が終了しました。

10月16日、静止衛星や光地上局との実験で成功を収めてきた「きらり(OICETS)」の定常運用が終了しました。2005年8月24日(日本時間)にカザフスタン共和国バイコヌール宇宙基地ドニエプルロケットで打ち上げられれ、同年12月には静止軌道に位置するデータ中継技術衛星「ARTEMIS」との双方向の光通信実験に成功、さらに情報通信研究機構(NICT)やドイツ航空宇宙センター(DLR)の光地上局との光通信実験(低軌道〜地上は世界初)など、数々の実験で成果を収めました。これらの成果をプロジェクトチームは「エクストラサクセス」と位置づけています。

「きらり」の運用を通して我々は、将来の宇宙大容量通信の可能性を示し、それを担う光通信に必須の「高精度な捕捉・追尾・指向技術」の習得という成果を得ることができました。

今後は実験データの詳細解析を行いながら、これらの成果を将来の光衛星間通信の開発に反映させ、同時に後期利用段階の運用としてバス機器(ホイール等)および一部のミッション機器の寿命評価のためのトレンドデータ取得を継続する予定です。

2006年6月2日 更新

「平成18年度情報通信月間推進協議会会長表彰情報通信功績賞」を受賞

OICETSプロジェクトチームは、「平成18年度情報通信月間推進協議会会長表彰情報通信功績賞」を受賞致しました。

OICETSプロジェクトチームは、「平成18年度情報通信月間推進協議会会長表彰情報通信功績賞」を受賞致しました。これは、情報通信の発展に貢献した個人及び団体に対して贈られるもので、昨年8月に打上げられた光衛星間通信実験衛星「きらり」(OICETS)を使用して、レーザー光による双方向の光衛星間通信実験及びNICT地上局と低軌道周回衛星間の光通信実験をいずれも世界で初めて成功させ、宇宙開発及び宇宙利用を支える基盤技術の更なる発展に向け多大な貢献をしたことが評価されました。

荒井功恵プロジェクトマネージャのコメント:

「素晴らしい賞を頂き、大変光栄に思います。「きらり」の開発は、大変な時期もありましたが、その度に多くの方々に支えられて来ました。絶対に良い成果を出すことが恩返しと思い、関係者が出来るだけのことを致しました。良いメンバーに巡り会え、開発初期には不可能と言われたことを達成できて嬉しいです。「きらり」の開発、運用に関係された多くの方々の努力と情熱に感謝致します。

2005年12月13日 更新

約4万kmを隔てて飛翔する衛星間で世界初の光通信実験に成功

8月24日、ウクライナのドニエプルロケットで打ち上げられた「きらり」は、12月9日、ESA(欧州宇宙機関)の先端型データ中継技術衛星「ARTEMIS」との光通信実験に成功しました。秒速数kmで移動しながらの約4万km離れた「衛星間・双方向光通信」には、“東京から富士山頂の針穴を通すほど”の高度な制御が必要で、この成功は世界初の成果となりました。ESAをはじめ、実験実施にご協力いただいた関係者の皆様に深甚の謝意を表します。

8月24日、ウクライナのドニエプルロケットで打ち上げられた「きらり」は、12月9日、ESA(欧州宇宙機関)の先端型データ中継技術衛星「ARTEMIS」との光通信実験に成功しました。秒速数kmで移動しながらの約4万km離れた「衛星間・双方向光通信」には、“東京から富士山頂の針穴を通すほど”の高度な制御が必要で、この成功は世界初の成果となりました。ESAをはじめ、実験実施にご協力いただいた関係者の皆様に深甚の謝意を表します。

2005年11月21日 更新

ESAの「アルテミス」と、まず電波での通信実験に成功

8月24日に打ち上げられた「きらり」は、レーザー光による軌道上での衛星間通信実験の相手となる、ESA(欧州宇宙機関)の先端型データ中継技術衛星「ARTEMIS」との、Sバンド(2GHz帯の電波)による通信実験に成功しました。光通信実験の実現に、また一歩近づきました。

8月24日に打ち上げられた「きらり」は、レーザー光による軌道上での衛星間通信実験の相手となる、ESA(欧州宇宙機関)の先端型データ中継技術衛星「ARTEMIS」との、Sバンド(2GHz帯の電波)による通信実験に成功しました。光通信実験の実現に、また一歩近づきました。

2005年9月28日 更新

「きらり(OICETS)」、打上げから1か月

8月24日の打ち上げ後、太陽電池パドル展開、初期姿勢捕捉、LUCE(光アンテナ)のロンチロック解除といったクリティカルフェーズを経て、現在は衛星の初期機能確認のため、実験に必要なひとつひとつの機器の動作確認を念入りに行うチェックアウトを実施中です。

8月24日の打ち上げ後、太陽電池パドル展開、初期姿勢捕捉、LUCE(光アンテナ)のロンチロック解除といったクリティカルフェーズを経て、現在は衛星の初期機能確認のため、実験に必要なひとつひとつの機器の動作確認を念入りに行うチェックアウトを実施中です。また、9月7日にはX17レベルの猛烈な太陽フレアが発生したため、注意深く衛星モニタを実施しています。すでに「こだま(DRTS)」とは9月1日から衛星間通信(Sバンド)を行っているため、地上から直接「きらり」が見えない時間帯(軌道位置)でも、衛星運用が可能となっています。

「アルテミス(ARTEMIS)」との光通信実験を11月ごろに実施する計画は変わっていません。

2005年8月24日 更新

OICETS/INDEX 打ち上げ

宇宙航空研究開発機構は、平成17年8月24日6時10分(日本時間)に、カザフスタン共和国バイコヌール宇宙基地から光衛星間通信実験衛星(OICETS)及び小型科学衛星(INDEX)をドニエプルロケット(※)により打ち上げました。

宇宙航空研究開発機構は、平成17年8月24日6時10分(日本時間)に、カザフスタン共和国バイコヌール宇宙基地から光衛星間通信実験衛星(OICETS)及び小型科学衛星(INDEX)をドニエプルロケット(※)により打ち上げました。ドニエプルロケットは正常に飛行し、ISCコスモトラス社からの情報により、6時25分10秒(日本時間)にOICETSを、6時25分14秒(日本時間)にINDEXを分離し、衛星軌道に投入したことが確認されました。

2005年8月18日 更新

打上げに向けて

|

日本時間 8月24日早朝の打上げを目指し、衛星の準備は着々と進行しています。 8月3日に衛星の推進薬充填作業を終了いたしました。 8月11日にロケット側に引き渡す前の最終確認として衛星納入前審査会を実施いたしました。 8月14日に衛星はINDEXとともにロケットに結合され、現在は打上げ射点内の衛星をリモート操作で打上げコンフィギュレーションでのバッテリ補充電と最終確認を実施中です。 写真1:審査員と一緒に集合写真 右がロケット搭載前のOICETS、左がドニエプルロケットのフェアリング |

2005年7月21日 更新

バイコヌールでの射場作業 順調に進む

OICETSは、電気性能試験で衛星の健全性を確認した後、バッテリのリコンディショニング(容量回復)作業を約50時間かけて実施しました。現在は推進系の確認作業を実施中で、この後、推薬充填作業へと進みます。

|

|

|

| 写真1 | 写真2 | 写真3 |

写真1:

クリーンルーム内の「OICETS」。クリーンルーム内でさらにエアキャップで衛星を保護した状態で、各種試験を行っています。

写真2:

試験のための地上支援装置と作業スタッフです。

写真3:

バイコヌール宇宙基地内の、「SITE 31」というエリアで衛星の試験が行われています。ロシア・日本・ウクライナの国旗が掲揚されています。夏場は40度Cを超えることもある土地です。

2005年6月17日 更新

6月6日成田発、カザフスタンに衛星が到着

「OICETS」は打上げ地、カザフスタンに輸送されました。輸送には「アントノフAN-124-100」という世界最大の貨物機を利用、6月6日に成田空港を出発(写真1:成田空港に駐機中のアントノフ輸送機)、通関のためウリヤノフスク(ロシア)を経由し、7日バイコヌール宇宙基地のユビレイニ空港に到着しました(写真2:クレーンで運び下ろされる輸送コンテナ)。この空港は有人宇宙往還機「ブラン」が着陸できるよう整備された空港です。輸送機から降ろされた衛星コンテナは、組立・試験棟に運び込まれました(写真3)。

|

|

| 写真1 | 写真2 |

|

|

| 写真3 |

2005年5月26日 更新

OICETS記者公開

5月26日、光衛星間通信実験衛星「OICETS」の報道公開が筑波宇宙センターで行われました。この夏、ウクライナのドニエプルロケットで打ち上げられる予定です。

5月26日、光衛星間通信実験衛星「OICETS」の報道公開が筑波宇宙センターで行われました。この夏、ウクライナのドニエプルロケットで打ち上げられる予定です。

2005年4月26日 更新

静止軌道上の「こだま(DRTS)」と「End to End試験」を実施

4月18日〜22日にかけ、OICETSの「End to End試験」が実施されました。筑波宇宙センターの総合環境試験棟(SITE)に設置されたOICETSが一端(END)となり、もう片端が静止軌道上の「こだま(DRTS)」となるよう通信経路を設定し、実際の運用を模擬した試験を行ったものです。

4月18日〜22日にかけ、OICETSの「End to End試験」が実施されました。筑波宇宙センターの総合環境試験棟(SITE)に設置されたOICETSが一端(END)となり、もう片端が静止軌道上の「こだま(DRTS)」となるよう通信経路を設定し、実際の運用を模擬した試験を行ったものです。この試験は、コマンド・テレメトリ運用、実験データの評価などが正常に実施できることを評価検証するためのもので、「OICETSの追跡管制システム/実験システム」「DRTS SNシステムを経由した衛星実機までの全系インターフェース」を可能なかぎり実際の運用環境に近づけた状態で実施しました。

「End to End試験」はこれまでに行われてきたさまざまな試験の集大成とも言えるもので、総勢50名前後が関わる大がかりなものとなりました。この試験を終えたことで筑波での作業もほとんど終わり、衛星は輸送準備に入ります。

■試験風景の写真

■試験風景の写真・試験は「ミッションコントロールセンター(MCC)」からの指示で行われました。打ち上げ後のOICETSの運用もここから行われます(左上)。

・SITEに設置されたOICETS。通常は衛星横に設置された装置から衛星にコマンドを送信しますが、今回は実際の運用環境を模擬するため運用室からコマンドが送信されました(右下)。

2005年4月8日 更新

衛星が「最終コンフィギュレーション」となりました

今夏の打上げに向けて準備を進めているOICETSは、ロケット変更による軌道傾斜角変更(35°→98°)に対応するための改修および「プロジェクト点検」の実施と改修作業を行いました。全ての改修が終わった2月からは衛星の最終確認試験を開始し、現在は製造メーカーでの全ての作業を終えています。

今夏の打上げに向けて準備を進めているOICETSは、ロケット変更による軌道傾斜角変更(35°→98°)に対応するための改修および「プロジェクト点検」の実施と改修作業を行いました。全ての改修が終わった2月からは衛星の最終確認試験を開始し、現在は製造メーカーでの全ての作業を終えています。 現在、衛星は打ち上げ時と同じ「最終コンフィギュレーション」となりました。4月からは筑波宇宙センター内の設備を使っての試験や、DRTS(データ中継技術衛星「こだま」)の実機を利用した総合試験などを行い、8日には音響試験を実施しました。

現在、衛星は打ち上げ時と同じ「最終コンフィギュレーション」となりました。4月からは筑波宇宙センター内の設備を使っての試験や、DRTS(データ中継技術衛星「こだま」)の実機を利用した総合試験などを行い、8日には音響試験を実施しました。

2005年2月4日 更新

厳寒のウクライナでCDR(詳細設計審査)終了

1月17日〜28日、ドニエプルロケットの製造元であるユジノエ社(ウクライナ国ドニエプルペテロフスク市)で、CDR(クリティカル・デザイン・レビュー=詳細設計審査)を実施しました。CDRの目的は、ロケットの設計や仕様が衛星の要求に沿うものであるかを確認し、衛星とロケットとのインタフェースを決めることでしたが、設計の根拠を示す解析結果なども慎重に確認し、ドニエプルロケットはOICETSの要求を満たしていることが確認されました。CDRの終了により、ロケットは製造フェーズへと移行します。さらに今後、衛星の構造モデルを用いた試験や射場設備の確認が行われる予定です。

1月17日〜28日、ドニエプルロケットの製造元であるユジノエ社(ウクライナ国ドニエプルペテロフスク市)で、CDR(クリティカル・デザイン・レビュー=詳細設計審査)を実施しました。CDRの目的は、ロケットの設計や仕様が衛星の要求に沿うものであるかを確認し、衛星とロケットとのインタフェースを決めることでしたが、設計の根拠を示す解析結果なども慎重に確認し、ドニエプルロケットはOICETSの要求を満たしていることが確認されました。CDRの終了により、ロケットは製造フェーズへと移行します。さらに今後、衛星の構造モデルを用いた試験や射場設備の確認が行われる予定です。 写真上は、ISCコスモトラス社(打上げ支援)、ユジノエ社(ロケット製造)、NTSpace社(衛星製造)、JAXAなどの担当者による会議風景。

写真上は、ISCコスモトラス社(打上げ支援)、ユジノエ社(ロケット製造)、NTSpace社(衛星製造)、JAXAなどの担当者による会議風景。写真下はユジノエ社に展示されているSS-18(ドニエプルロケットの前身)前での記念写真。

2004年12月27日 更新

ESAとの調整会議

9月29日〜10月1日、筑波宇宙センターで「ARTEMIS-OICETS会議」が行われました。

9月29日〜10月1日、筑波宇宙センターで「ARTEMIS-OICETS会議」が行われました。2003年9月にテネリフェ島で行われた地上-衛星間実験結果のレビューに続き、静止軌道上のARTEMIS(2001年7月12日打上げ)やOICETSのステータス確認、今後の協力関係などが議題となりました。

また、プロジェクトのロゴマークに入っていた「NASDA」を「JAXA」に更新するのにあわせ、衛星の製作にあたった「NTSpace」(NEC東芝スペースシステム)、そして「ESA」を追加しました。ESA関係者からはロゴ使用についての許諾とともに謝意が寄せられ、早期の打上げと光通信実験に向けた期待が表明されました。

打上げ関連情報の詳細については、プレスリリース等でご案内していきます

写真:会議参加者の記念写真(2004.9.30 筑波宇宙センター技術交流棟)

2003年9月25日 更新

静止衛星「アルテミス」との光通信実験に成功

OICETSの光衛星間通信機器(LUCE)開発モデルを、モロッコ沖のテネリフェ島(スペイン・カナリア諸島)にあるESA光地球局に持ち込み、静止軌道上にある「アルテミス」との間での、レーザー光を用いた光通信実験を行いました。光地球局は大気の影響が少ない標高約2400mのテイデ山麓に位置し、軌道上の衛星との光通信実験に好適の場所です。

OICETSの光衛星間通信機器(LUCE)開発モデルを、モロッコ沖のテネリフェ島(スペイン・カナリア諸島)にあるESA光地球局に持ち込み、静止軌道上にある「アルテミス」との間での、レーザー光を用いた光通信実験を行いました。光地球局は大気の影響が少ない標高約2400mのテイデ山麓に位置し、軌道上の衛星との光通信実験に好適の場所です。9月8日〜16日にかけて行われた実験では、同施設のレーザー光を用いてアルテミスのビーコンレーザー光をとらえた後、同施設のレーザー光を切り、LUCE開発モデルとアルテミスから発されるレーザー光のみで、38,000km以上の距離を隔てての双方向通信に成功しました。また大気条件の良いタイミングを見はからい、LUCE単独でアルテミスをとらえ、追尾する実験にも成功しました。

LUCEは軌道上(真空中)での使用を前提に設計された小型小電力の機器であり、元来、大気による光の減衰やゆらぎの影響は考慮されていません。このことから今回の実験では当初、光地上局の支援を必要としましたが、その後単独での実験にも成功したことにより、LUCEの高い性能が証明されたことになります。

OICETSは平成17年度の打上げを目指し準備が進められており、打上げ後は地球低軌道を周回するOICETSとアルテミスとの間でレーザー光による高速大容量の通信実験を行い、宇宙での機能性能を実証する計画です。

写真:光地上局とLUCEのレーザー光が、アルテミスをとらえているところ。中央やや下の白い点が、地上から撮影したアルテミスからのレーザー光。(時計の文字盤でいう)12〜1時の方向の複数の筋が光地球局からの、うっすらと見える7時の方向からの筋がLUCEからのレーザー光の光跡。

2003年5月2日 更新

光衛星間通信実験衛星「OICETS」は、打ち上げに向けた最終チェックとなるプロトフライト試験を終了していましたが、この衛星の実験相手となるESA(欧州宇宙機関)の「ARTEMIS」が打上げのトラブルにより静止化が大幅に遅延したため、保管を行っています。

光衛星間通信実験衛星「OICETS」は、打ち上げに向けた最終チェックとなるプロトフライト試験を終了していましたが、この衛星の実験相手となるESA(欧州宇宙機関)の「ARTEMIS」が打上げのトラブルにより静止化が大幅に遅延したため、保管を行っています。保管中は定期的に動作点検を行い、衛星の機能性能が維持されていることを確認します。

写真は点検中のもので、太陽電池パドル等は破損を防ぐため、取り外されています。

「ARTEMIS」は、打ち上げから1年半を経た2003年1月末に静止衛星となり、機能確認を行っています。

写真:コンテナに収められる衛星

2001年12月27日 更新

OICETSの運用を確実に行うために、筑波宇宙センター総合環境試験棟のOICETSフライトモデルと追跡管制システムをDRTSスペースネットワークで結び、実運用に近い条件で運用模擬を行って、適合性試験を実施しました。この試験の結果は、OICETS運用計画に反映されます。

OICETSの運用を確実に行うために、筑波宇宙センター総合環境試験棟のOICETSフライトモデルと追跡管制システムをDRTSスペースネットワークで結び、実運用に近い条件で運用模擬を行って、適合性試験を実施しました。この試験の結果は、OICETS運用計画に反映されます。DRTSスペースネットワークは、DRTSおよびARTEMISとの衛星間通信を用いた衛星運用を行うために、NASDA衛星運用技術部が整備を進めているものです。

2000年4月7日 更新

LUCEの捕捉追尾性能に対する、衛星に搭載した太陽電池パドル等の駆動機器から発生する振動の影響を確認するために、微小振動下捕捉追尾総合試験を実施しました。これは OICETS構造モデルにLUCEエンジニアリング・モデルを搭載し、外乱を防ぐために衛星を吊り下げた状態で、各種駆動機器を動作させLUCEの捕捉追尾性能を測定するものです。

LUCEの捕捉追尾性能に対する、衛星に搭載した太陽電池パドル等の駆動機器から発生する振動の影響を確認するために、微小振動下捕捉追尾総合試験を実施しました。これは OICETS構造モデルにLUCEエンジニアリング・モデルを搭載し、外乱を防ぐために衛星を吊り下げた状態で、各種駆動機器を動作させLUCEの捕捉追尾性能を測定するものです。

2000年2月25日 更新

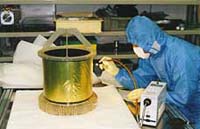

LUCEのようにμラジアンのオーダで性能が規定される機器を開発する場合、測定機器が重要な要素になります。写真は、外部からの振動の影響を防ぐため空気バネで浮かせた定盤上に、新たに整備したシステム光学特性試験装置をLUCEと共に設置して試験を行っているところです。この試験室はまた、光学機器を保護するために半導体工場並のクリーン度に維持されています。

LUCEのようにμラジアンのオーダで性能が規定される機器を開発する場合、測定機器が重要な要素になります。写真は、外部からの振動の影響を防ぐため空気バネで浮かせた定盤上に、新たに整備したシステム光学特性試験装置をLUCEと共に設置して試験を行っているところです。この試験室はまた、光学機器を保護するために半導体工場並のクリーン度に維持されています。

2000年1月14日 更新

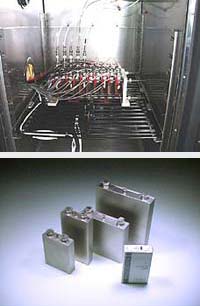

OICETSに搭載する水素吸蔵型ニッケル水素電池は、従来衛星の電源に使用しているニッカド電池と同じ使い勝手を保ちながら、小型軽量化(高エネルギー密度化)を達成しています。

NASDA技研本部では、恒温漕に電池を設置して運用模擬試験、寿命試験等の特性試験を実施しています。

(写真提供NASDA技研本部、三洋電機(株))

1999年12月3日 更新

ESAのARTEMISプロジェクト・マネジャを迎え、クリティカル・ミッション・レビュー(CMR)を開催しました。CMRでは、LUCE EMの試験結果、ESAの光通信機器のデータから両者のインタフェースが要求を満足していることを確認しました。

ESAのARTEMISプロジェクト・マネジャを迎え、クリティカル・ミッション・レビュー(CMR)を開催しました。CMRでは、LUCE EMの試験結果、ESAの光通信機器のデータから両者のインタフェースが要求を満足していることを確認しました。

1999年10月4日 更新

OICETSシステムを担当するNECで、二次推進系と構体のフィットチェックを行いました。組立て試験を終了したタンク、スラスタ、配管等を組立て治具から構体の各パネルに移し替え、干渉がないことを確認しながら慎重に作業を進めました。

OICETSシステムを担当するNECで、二次推進系と構体のフィットチェックを行いました。組立て試験を終了したタンク、スラスタ、配管等を組立て治具から構体の各パネルに移し替え、干渉がないことを確認しながら慎重に作業を進めました。

1999年9月3日 更新

光アンテナは、レーザ光を送受信するために超高精度に研磨された鏡面を持つ反射望遠鏡です。熱膨張による歪みを最小にするため全硝子製の構造を採用しています。小さな傷でも破損の原因となるため、製造を担当したキャノン(株)で入念な検査を行いました。

光アンテナは、レーザ光を送受信するために超高精度に研磨された鏡面を持つ反射望遠鏡です。熱膨張による歪みを最小にするため全硝子製の構造を採用しています。小さな傷でも破損の原因となるため、製造を担当したキャノン(株)で入念な検査を行いました。

1999年7月26日 更新

光衛星間通信に用いられるレーザ光は1kmで数mm広がるだけです。この光で通信するためには、光の方向を正確に制御しなければなりません。真空チャンバで宇宙の熱真空環境を模擬して、この機能性能を試験しました。

光衛星間通信に用いられるレーザ光は1kmで数mm広がるだけです。この光で通信するためには、光の方向を正確に制御しなければなりません。真空チャンバで宇宙の熱真空環境を模擬して、この機能性能を試験しました。