高井研(たかいけん)

海洋研究開発機構(JAMSTEC) 深海・地殻内生物圏研究プログラム プログラムディレクター

1997年、京都大学大学院農学研究科水産学専攻博士課程修了。日本学術振興会特別研究員、科学技術振興事業団科学技術特別研究員などを経て、2009年より海洋研究開発機構(JAMSTEC) 深海・地殻内生物圏研究プログラム プログラムディレクターおよび、プレカンブリアンエコシステムラボユニット ユニットリーダー。2012年9月からJAXA宇宙科学研究所客員教授を兼任。専門は、深海や地殻内といった地球の極限環境に生息する微生物や生物の生理・生態や、その生態系の成り立ちと仕組みの解明。宇宙生物学者。地球生物学者。

──海洋研究開発機構(JAMSTEC ジャムステック)はどのような組織ですか?

神奈川県横須賀市にある JAMSTEC本部(提供:JAMSTEC)

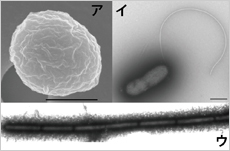

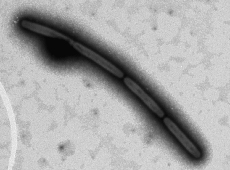

深海に生きる微生物、超好熱菌。(ア)Thermococcus属(イ)Thermosulfidibacter takaii(ウ)Methanopyrus kandleri(提供:Ken Takai/JAMSTEC)

JAMSTECは地球と海洋の最先端研究機関です。「海を知ることで地球を理解したい」という理念を持ち、海だけでなく大気や海底下の地殻やマントル、海洋生物やその生命現象を包括的に研究しています。また、「清く・明るく・楽しく」も私たちの理念です。国の財政から研究資金を支援され研究を行っている以上、人と社会のために何ができるかを考えるのは当然のことです。でも僕たちは、自分たちが好きで面白いと思うことを研究し、それを皆さんに楽しんでいただくことを大切にしたいと考えています。

──高井さんはどのような研究をしていますか?

高温、高圧など過酷な状況で生きる極限環境生物の研究を行っています。具体的には、深海や深海の海底の下といった太陽の光が届かない暗黒の世界に生きる生物、特に、微生物の営みを研究しています。この「暗黒の生態系」を調べることによって、この地球でどのように生命が誕生したのか、初期の生物がどのように地球の至る所に拡がっていったのかを理解することができると考えています。僕の研究のゴールは生命の起源を明らかにすることです。

──生命の起源を宇宙に求めず、なぜ深海へ?

生命にとって深海も宇宙も変わりはないと僕は思っています。深海の生物を見ながら、地球以外の星にもこのような生命があるんだろうなあとよく想像しています。深海生物を調べるのは、生命の起源を明らかにするためにはまずこの地球の生命の奥深さを知ることが重要だと思うからです。だから、その生命圏の限界を調べています。例えば、深海や海の下の地殻に生きている生物は、生命が生きられる場所と生きられない場所の際に住んでいます。だからその環境を調べることによって、生命が存在できる領域が線として描けるわけです。その境界線の内側と同じ条件をある惑星で見つけたとしたら、そこに生物がいてもおかしくないと強く信じられるようになりますよね。そういう意味で、暗黒の世界の生命現象を調べることは、地球外生命を探すことにもつながると思っています。

──地球の生命圏の境界はどのような環境ですか?

122℃の超高熱でも生き延びるメタン菌(提供:Ken Takai/JAMSTEC)

JAMSTECが誇る潜水調査船「しんかい6500」(提供:JAMSTEC)

南太平洋ケルマディック島弧の深海底にあるチムニー(提供:JAMSTEC)

僕の研究によって、122℃の高温、pH12.4の強アルカリ性の環境で生命が生きることを確認しています。これが今の世界記録です。超高温で生きる生命は、インド洋の「かいれいフィールド」と呼ばれる熱水噴出域から。強アルカリ性については、マリアナ海溝からマリアナ諸島に続く海底火山の一つ、南チャモロ海山海底下から採取したサンプルで見つけました。

今年の夏(6〜7月)に行われる、有人潜水調査船「しんかい6500」による世界一周航海「QUELLE(クヴェレ)2013」では、カリブ海の英領ケイマン諸島周辺を調査します。カリブ海には世界で一番深い熱水域があります。5,000mを越える水深で、400℃の熱水。しかも、その熱水の水素濃度は20mM以上で世界最高記録です。そこで新しい生命を発見すれば、地球生命の限界はさらに拡がります。2013年6月22日(第一候補日。状況によってはスケジュールが変更する可能性は大いにありますが。)にはカリブ海からインターネット中継をして、リアル「しんかい6500」潜航調査を皆さんにご覧いただく予定です。日本中が震撼する大発見をお伝えできるかもしれません。楽しみにしていてください!

関連リンク: 世界一周航海「QUELLE2013」

──それは楽しみですね! 熱水の近くに生き物がいるのですか?

海底で噴出する熱水の周りにできる煙突状の構造物を、深海熱水噴出孔(チムニー)といいます。温泉の温度は高くても120℃くらいですが、水深2,500mの深海になると、水圧がかかって350℃くらいの熱水が噴き出しています。そのようなところには超好熱菌をはじめとする極限環境微生物が生息していて、1gのチムニーの中に2万種類の微生物がいるんです。

──2万種類も!そんな極限環境下でどうやって生きているのでしょうか。

チムニーの熱水からはエネルギーが噴き出ていて、生命はそのエネルギーを食べて生きています。熱水がエネルギーとなる物質を海底に運び、それを微生物が有機物に変換します。その微生物のおかげで栄養が豊富だからこそ、太陽の光も当たらない深海で生物がたくさん生息できるのです。熱水のエネルギーは、地球内部のエネルギーが支えています。そして、この超好熱菌は地球上最古の生命と考えられています。この深海の熱水こそが地球生命の起源かもしれないのです。

深海の世界は真っ暗ですが、赤外線カメラで見ると、熱水が噴いているところが光っています。その光の周りに、地上のものとは似ても似つかない形をした生物がワサワサと生きているのです。その光景を見ると「生命の奥深さや力強さ」を感じます。これこそが、我々が解明しようとしていることです。

──生命が存在する条件とは何なのでしょう?

深海に生きる生物、ウロコムシの仲間(提供:Yoshihiro Fujiwara/JAMSTEC)

生命誕生に必要なのは、まずエネルギーです。次に必要なのは体を作る材料で、例えば人の体を構成する主要元素は、炭素、水素、酸素、窒素、硫黄、リンです。我々はモノを吐き出しながら、再生しながら生きていますので、エネルギーだけでなく材料も取り込まないといけません。食べ物にはその両方が含まれているわけですね。つまり、生命にとって必要なのは、生きるための最低限のエネルギーと、体を構成する元素が絶えず供給されていることです。逆に言うと、それが可能な環境であれば、生命が存在できるということを意味します。ただ、その環境を一瞬だけ、惑星の1ヵ所にだけしか持っていないとしたら、生命は永く、大量に存在することはできません。時間的、空間的な要素も必要で、地球がすごいのは、46億年もの間、全球的にその環境が保たれているところです。だからこそ非常に多くの生命が生きているのです。

──生命の存在にはいろいろな条件が重なっているんですね。水がある所には生命がいる可能性が高い、というイメージがありますが。

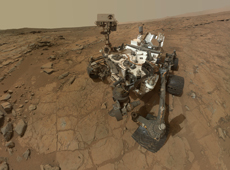

火星探査機「キュリオシティ」(提供:NASA/JPL-Caltech/MSSS)

水の存在は生命存在の有力な条件ではあるけれど、水があることと生命がいることは全然イコールではありません。今NASAの火星探査機「キュリオシティ」が火星で有機物を探していますが、有機物イコール生命でもありません。先程お話した、エネルギーと元素供給がないと生命は存在し得ないのです。また天体望遠鏡で、植物があるかのような緑色の惑星、あるいは水に加えて酸素のある惑星を探そうとする研究がありますけど、生命が存在できる惑星のなかでもそういう特徴を持った惑星はすごく稀だと思います。つまりこれは、多くの生命存在の可能性を見逃しているとも言えます。もちろん、宝くじを買って当たるのを期待するような一発でゴールを決める方法は成功すればすごい事です。でもそれ以上に、生命が存在しているというのはどういうことかをしっかり様々な観点から理解した上で、徐々に生命存在惑星候補を追い詰めてゆくような地球外生命探査をやることが、宇宙生命探査を科学として広げてゆくには良い方法だと思っています。