──JAXAの研究者と一緒に土星の衛星エンケラドゥス探査計画を進めているそうですね。

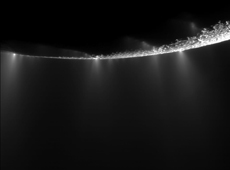

エンケラドゥスの南極付近で水蒸気が噴出している様子(提供:NASA/JPL/Space Science Institute)

まだアイデアレベルですが、小惑星探査機「はやぶさ」のサンプル回収を担当した矢野創さんたちと一緒に、エンケラドゥスへ探査機を飛ばして地球外生命探査を行うという計画を進めています。エンケラドゥスは土星の衛星で、NASAの探査機「カッシーニ」によって、その表面から海水が噴き出しているのが確認されています。その海水のサンプルを地球に持ち帰ることができれば、その海の組成が、生命が存在する条件をクリアしているかどうか調べることができます。計画通りに進めば、30年後にはエンケラドゥスの海水の研究を始められます。その時、僕はもう70歳ですから、実際に研究する人は、今はまだ生まれてもいないかもしれません。自分たちが積み上げてきたものが、そのように次の世代の人たちに引き継がれていく。それがサイエンスの素晴らしいところですよね。

──地球外生命が見つかったら、何かが変わると思いますか?

多くの人の生活には何の影響もないでしょう(笑)。ただ、はっきりと言えるのは、生物学が初めて真の学問になるということです。

──生物学が真の学問になるとはどういうことですか?

物理学や化学は地球だろうと宇宙だろうとどこにでも当てはめられる学問です。でも今の生物学は、地球の生物に限っての学問なのです。地球外の生物を知ることによって、地球の生物が宇宙共通のものなのか、特別なものなのかが分かる。これは、2600年の歴史を持つ生物学に革命を起こす、すごく劇的な瞬間になると思います。そういう意味では、地球に近い火星には地球の生命と共通の歴史がある可能性が考えられるので、エンケラドゥスで生命を見つける方がより大事だと思います。もちろんエンケラドゥスの方が、生命が存在している可能性が圧倒的に高いということも重要なポイントです。

──それを実現させるためにも、JAXAは「はやぶさ2」でサンプルリターンを成功させなければなりませんね。

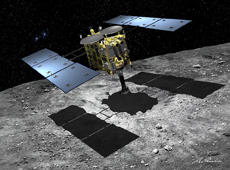

小惑星探査機「はやぶさ2」(提供:池下章裕)

「はやぶさ2」は生命の前駆物質を見つけに行くというミッションですよね。これによって太陽系の起源物質を知り、どのようにして生命が生まれたのか、生命が何なのかを、JAXAが組織として真剣に考えてほしいなと思っています。残念ながら、JAXAの研究者から、生命とは何かという「JAXAならではの生命観」を聞いたことがないので、「君たちは本当に生命について真剣に考えたことあるのか!」と言いたくなる時があります。生命のことをきちんと知らなければ、宇宙の生命を科学的に探すことは不可能です。たぶん僕は誰よりも生命の本質を真剣に考えているので、ぜひJAXAは僕を宇宙生命探査のキャプテンに任命する事をお薦めします(笑)。

──JAXAの本気度がもっと国民に伝われば、国民を巻き込んで盛り上がれるかもしれません。

深海を探査する「しんかい6500」(提供:JAMSTEC/NHK)

JAXAの持っているフライバイや無人探査などの技術を使って、こういうものを探すんだというビジョンを打ち出す。そして、今まで NASAができなかったような生命探査をやるんだということを国民に示せば、「ウォー!日本スゲー!」となるわけですよ。それがホントかどうか分かりませんが(笑)。世界でまだ誰もやったことがないこと、日本オリジナルのことをやらなければいけないと思います。そういう意味で、JAXAに無理難題を突きつけるだけでなく、JAMSTECにもマリアナ海溝の最深部を複数の研究者で長時間科学探査できる、「日本スゲー!」の無理難題プロジェクトを突きつけています。

──マリアナ海溝って世界一深いところですよね。

そうです。水深約11,000mのマリアナ海溝の最深部に複数の研究者で長時間科学探査をしたいと本気で考えています。これまで海溝はものすごく静かな死に近い世界かと思っていたのですが、最近の調査で、実は劇的に激しい生命に溢れた世界だと分かってきました。それを解明するために人がその現場に行かねばならない理由はたくさんがあります。でも国を動かすにはまだまだ決定力が足りないようで、今正面突破や裏口入学や「急がば回れ」的な様々なアプローチを駆使して、そのプロジェクトを実現できるようJAMSTECが一丸となって立ち向かっています。

──ところで、「しんかい6500」にはパイロットとコパイロット(船長補佐)、研究者の3名しか乗れないそうですね。狭い密閉空間で深海まで潜るのは怖くないですか?

3人乗りの「しんかい6500」のコックピット(提供:JAMSTEC)

怖いですよ。水深6,500mに到達するまで2時間ほどかかりますが、最初のころは、コックピットの中に海水が浸水してくるんじゃないかとビクビクしていました。最近は海底に着くまでの間、居眠りできるくらいの余裕ができましたけど。

──これまでに何回深海に潜りましたか? 最初の頃と今では、深海の見方は変わってきましたか?

30回以上潜っていますね。今の方が先が見えるから楽しいです。昔は目の前の深海の風景しか見えていないけど、今は深海を通して見える妄想がいっぱいあるわけですよ。これまで研究してきた情報があるので、その熱水の下にはこんな生き物がいるだろうとか、実際に見えていないところまでどんどん見えてくるんです。例えば、深海の熱水の向こう側に、エンケラドゥスの海が見えるんですね。このように、知識というのは想像力を大きくできる。だから僕らは学ぶんです。それがサイエンスですから!

──高井さんのお話を伺っていると、サイエンスがとっても楽しいものなんだと伝わってきます。

そうでしょう! 僕がやろうとしているサイエンスは、ヒトの想像力や好奇心を大きく掻き立ててくれると信じています。サイエンスというものは、ヒトが生きることを楽しませてくれるものだと思っているんです。

──子どもの時から深海や微生物に興味がありましたか?

地球深部探査船「ちきゅう」船上にて(提供:JAMSTEC)

いいえ。僕は小さい頃は、文筆業に興味がありました。僕は母親に「何者かになれ」と教えられて育ったので、オリジナルな世界を築く人にならなければならないという意識が強かったんです。でも早い時期に文筆の才能がないことが分かったので諦めました。もともと生物には興味があって、小さい頃は、川や湖に水中メガネをつけて潜って、水の中で動く魚とかを見たり採ったりするのが子ども人生最大の楽しみでしたね。それで生物系の研究者になるのもいいなあと思って京都大学農学部に入学しました。分子生物学でノーベル賞をほしいと野望を抱いた時期もありました(笑)。でも大学4年生で研究テーマを選ぶ時に、分子生物学より生命の起源を探ることの方が、まだ誰も解決したことがないから面白いと思ったんです。そちらの方が価値あることだと思いましたね。人類にとって最大の命題に近づきたかったのだと思います。

──研究を進める上で大切していることはありますか?

世界で歴史上最も発行された漫画を知っていますか? 週刊少年ジャンプに連載中の冒険海賊漫画「ONE PIECE(ワンピース)」です。この漫画のように、誰もが知らない場所へ行って、その世界を初めて知ることほど楽しいことはありません。それにそれは人がいろんな意味で成長することと強く結びついているのです。「ウワー!楽しい!」と純粋に感動すること。僕がいつも目指しているのはそれです。そして、その感動を共有することで、人の役に立つことになればいいなあと願っています。

──感動を共有することが人の役に立つ、というのは?

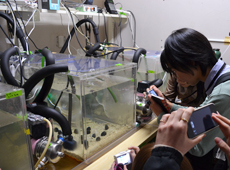

2013年春に行われたスケーリーフットの一般公開のようす(提供:JAMSTEC)

お金を稼ぐとか短絡的な利益を求めることだけではなく、若い世代に「将来こういう職業になりたいな」とか、JAXAやJAMSTECで言えば「将来絶対この研究所で働きたい!」と思ってもらうこともとても大事な事だと思います。例えば、最近一番感動したというか、励まされたことがあったんです。今年の1月から3月にかけて行われた「しんかい6500」の世界一周航海「QUELLE2013」で、インド洋からスケーリーフットという貝を持ち帰って、それを生きたまま一般公開しました。小学生や中学生の子どもがいっぱい来て、彼らはスケーリーフットに直接触れ、研究者に話を聞いてとても楽しそうにしていました。そして、「将来私たちもJAMSTECで働きたい」と言ってくれたんです。これこそが、お金で計ることのできない価値ですし、大きな意味で言えば国家としての財産だと僕は思います。「JAMSTECがやっていることは、ワクワクすることなんだ」と思ってもらうことが重要で、そのワクワクを共感できることが、僕らを研究調査に駆り立てる一番の原動力だと思っています。