──先生が今特に知りたいことは何ですか?

カーテン状のオーロラ(提供:Zoltan Kenwell/NASA)

オーロラというのは、人間が見られる美しいものだから注目度を浴びますが、その中には太陽からのメッセージがたくさん詰まっているんです。オーロラのふるさとは太陽ですからね。私は、そのメッセージをできるだけ多く読み解きたいと思っています。

太陽風のプラズマが磁気圏の中に入ってきて、それが、あるきっかけで極域に流れ込むわけですが、磁気圏の中でのプラズマの不安定が関係していると言われています。では、プラズマはなぜ不安定になるのか? 極域にプラズマが流れ込むきっかけは何なのか? オーロラ爆発はなぜ起きるのか? なぜオーロラは動いているように見えるのか? ……このように、知りたいことが連鎖的に限りなく出てきます。

──オーロラは「動いているよう見える」? 実際には動いていないのですか?!

コロナ状のオーロラ(提供:Nanook Aurora Tours/Yoshifumi Otsuka)

動いていません。動いているように見えるのは街のネオンサインや電光ニュースと同じです。ネオンサインの電球は実際に動いていませんが、「次にどの電球が灯け」という命令が、次々と伝えられてきて、まるで動いているように見えます。実はオーロラの場合もこれと同じように、空のどの部分がどのように光るのかという命令が、宇宙空間で発令されているのです。オーロラを見ている観光客は、オーロラカーテンが揺らめいて、逆向きに動き出すと「あっ風向きが変わった」などと言いますが、それは風のせいではありません。どうして、あのような妖艶な独特な動きをするように見えるのかは、未だに謎なんです。

──JAXAにはオーロラ観測衛星「あけぼの」と磁気圏尾部観測衛星「GEOTAIL」などがありますが、これらの衛星にはどのような印象をお持ちですか?

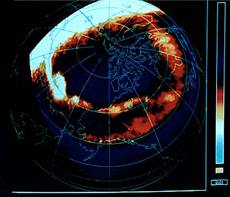

「あけぼの」が観測したオーロラ

「あけぼの」は、オーロラのもととなるプラズマ粒子や磁気嵐の観測のほか、地球の極域からイオンが流出しているのを発見しました。オーロラを起こす電子が地球向きに加速されることと逆に、イオンは上層大気から上向きに逃げて行くのです。このイオン流出現象の観測では世界トップクラスの成果をあげたと思います。20年以上も前に打ち上げられた衛星で、オーロラ撮像装置は劣化してしまいましたが、今でも磁気圏粒子の観測は続けています。

「GEOTAIL」は、地球の磁気圏のしっぽの観測で大きな成果をあげました。オーロラをつくるプラズマ粒子は、地球の磁気圏のしっぽの中心部分に溜まるわけですが、「GEOTAIL」はそこを直接観測したのです。ちょっと専門的ですが、磁気再結合というメカニズムがオーロラ粒子の加速に重要な働きをすることを確実なものにしたのです。学術専門誌で最も高水準な、アメリカのJGR(Journal of Geophysical Research)に、GEOTAILの成果が、日本発の論文で続々と発表されました。だから強く印象に残っています。さらにこの衛星は、打ち上げ前からのマネジメント、プラニングも素晴らしかったんです。

JAXA宇宙科学研究所の所長を務めた西田篤弘先生がプロジェクトを取りまとめましたが、最初からオールジャパンで挑み、「GEOTAIL」で何を観測したいか、どんなデータがあれば何が分かるかといった意見を出しあいました。ハードに弱い私もその会合に参加しましたが、そのような下準備をしたうえで衛星を打ち上げたので、モチベーションが上がり、論文がいっぱい出るわけですよね。プロジェクトにアメリカやヨーロッパも巻き込んで、かつ日本がリードする。そういう点でも世界的に高く評価されている衛星です。

──JAXAにどのようなことを期待しますか?

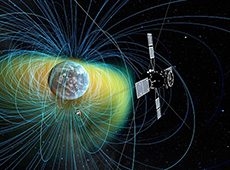

ジオスペース探査衛星(ERG)

1991年打ち上げの「ようこう」、2006年打ち上げの「ひので」といった太陽観測衛星の観測で、日本は世界から高い評価を受けています。「ひので」の次にどんな衛星を打ち上げるかを、今盛んに議論しているようですね。アメリカに、太陽の極の磁場を測る観測所がありますが、それは“横から”見た観測です。技術的な課題がたくさんあるとは思いますが、いつかは太陽の極を真上から見るような衛星を打ち上げてほしいと思います。

オーロラは、「ジオスペース」と呼ばれる地球周辺の宇宙で起きている現象です。ジオスペースは、地球を表す「ジオ(GEO)」と宇宙を表す「スペース(SPACE)」を組み合わせた造語で、太陽風からのプラズマで構成される領域です。JAXAでは、2015年頃にジオスペース探査衛星(ERG)を打ち上げて、高エネルギー粒子が多量に存在する放射線帯を観測する予定です。オーロラにも密接に関係がありますので、どんな観測データが出てくるか、今からとても楽しみです。ぜひ成功させてほしいと思います。

これらの衛星は若い研究者が中心となって進めていますが、「GEOTAIL」の西田先生が行なったように、日本発で世界をリードできるようなチームワークを組んでほしいと思います。海外の人たちと協力することは重要ですが、とにかくリードしてほしいんです。研究というのは、競争と協調の両方があって、喧嘩ばかりしていたらダメだし、仲良くしすぎると全部持っていかれちゃいます。研究者というのは論文が最終勝負ですから、日本発の論文がたくさん出ることを期待しています。

──今の若い研究者についてどのような印象をお持ちですか?

優秀な方もたくさんいますが、昔に比べると、全体的にハングリー精神が少ないような気がします。「GEOTAIL」が世界をリードした時代を知っていますので、それと比べると、元気がないような……。最近の文部科学省の発表では、最近は、引用数が多い、インパクトのある日本発の論文が減ってきているんですね。

──若い研究者に言葉をかけるとしたら何と言いたいですか?

100年後にも残るような、キラリと光る論文をたくさん残してほしい。つまり、高い志を持って研究してほしいと思います。そのためには、国際的であってほしいし、日本の沈黙の文化を捨てなければなりません。日本では、はっきり意見を言うと、生意気だとか批判されて、“沈黙の美学”なんて言う言葉さえありますよね。でもそれでは国際社会では通用しません。海外で黙っていると、何も知らないか、何も考えていないと見なされますからね。

私がアメリカで学んだことは、国籍の違う科学者たちが、お互いに尊重しあいながらも、率直な意見を言い合うということです。研究の議論に遠慮は禁物ですね。もし相手の英語が理解できなかったら、君の英語が悪いんだと文句を言うぐらい図々しい日本人がいてもいいのかもしれません(笑)。

──最後に、子どもたちへのメッセージをお願いします。

理科の勉強は、暗記から始めてはいけません。私が理科を好きになったのは、何もしなくても“易しい”からなんですね。意味も分からないのに公式を憶えるのではダメで、恐竜でも虫でも植物でも何でもいいのから好きなものを見つけて、時間を忘れて没頭することが大事です。例えば、オーロラを見て、きれいだと感激するのもいいし、スゴいと思ってもいい。それが理科の始まりであるべきだと思うし、将来を担う子どもたちには自分が夢中になれる何かを見つけてほしいと思います。