|

Q.「きらり」は、どのような目的の衛星ですか?

|

光衛星間通信実験衛星「きらり」

|

「きらり」は、数万キロメートルを隔てた衛星と衛星の間で、レーザ光を使った衛星間の光通信(光衛星間通信)実験を行うための実験衛星です。

最近は地上でも光ファイバーを使ってデータ通信が行われていますが、宇宙における衛星─衛星間、衛星─地上間の通信は電波による通信のみが使用されています。宇宙空間では、地上のように光ファイバーを張りめぐらせることは不可能ですから、いわゆる空間伝播によるレーザ光を使った通信となります。

光を使った通信は、電波を使った通信に比べて小型・軽量な装置で高速大容量の通信が可能であるという特長があります。また、地上では空気や水蒸気などの障害物によって空間伝播中にレーザ光が減衰されますが、宇宙にはそういったものがないため、レーザ光を伝播するとほとんど減衰なく通信できるというメリットがあります。

Q.開発で苦労した点はどこですか?

衛星間レーザ通信装置の開発は当時参考になるものがなく、とても難しかったです。特に、宇宙空間で精密にレーザ光の方向を制御する技術の開発に苦労しました。地上の光ファイバーは、ファイバーにレーザ光を入れれば通信できますが、空間でレーザ光の方向を精密に制御するのは、地上の光通信でも使われていない技術でした。技術試験モデルを使って何度も実験を繰り返しましたが、時には必要な性能が出ず、大幅に設計を見直すこともありました。1993年に「きらり」のプロジェクトによる研究開発が始まり、実際に衛星に搭載するレーザ通信装置の全ての確認試験が終了したのが2000年でした。

Q.2005年12月に成功したヨーロッパの「アルテミス」との通信実験について教えてください。「きらり」と「アルテミス」とは数万キロメートル離れているうえ、お互いが動いているという状況で、難しかった点はどこですか?

|

| ヨーロッパの先端型データ中継技術衛星「アルテミス」 |

|

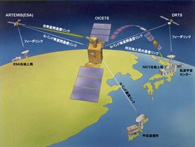

| 「きらり」の実験構想図 |

|

「アルテミス」との実験は、高精度の捕捉追尾、衛星間の双方向のデータ通信を目的に行われ、まず捕捉追尾に成功し、その後何度か実験を重ね、12月9日に双方向の光通信衛星通信に世界で初めて成功しました。

「きらり」は地球の低軌道を周る衛星で、秒速約7キロメートルで地球を回っています。通信相手の衛星である「アルテミス」は静止衛星で、地上からは静止したように見えますが、秒速約3キロメートルで地球を回っていて、お互いの衛星は秒速数キロメートルですれ違います。一方、「きらり」のレーザ光の広がり角は非常に小さく、5マイクロラジアン(マイクロラジアンは約1万分の1度)程度です。これは、東京から富士山頂にレーザ光を当てたとしてバスケットボール程度の大きさに相当します。このように、秒速数キロメートルというものすごく速い速度で動いている衛星同士が、互いの衛星に対して正確に細いビームを当て続けるという高度な技術が必要といえば、その難しさがおわかりいただけるでしょうか。

実験は次のように行いました。まず、お互いの衛星に精密にレーザ光を当てるため、互いの衛星の位置情報を事前に伝え、それによって両方の衛星が相手衛星の位置と速度を計算し、相手の動きに合わせてそれぞれのレーザ通信装置を向けます。

その後、「アルテミス」がビーコン光を発射して「きらり」の位置と思われる所を照らし、その光を受けた「きらり」が自分のレーザ光を「アルテミス」に返します。ただ、「アルテミス」の特性上そのビーコン光を発射できる時間が約5分間と限られていたので、その5分間にお互いを見つけ出さなければなりませんでした。短時間の間に、高速で動いている衛星同士で位置を確認し、捕捉追尾するのが最も難しい点であり、新しい挑戦でもありました。 |

|