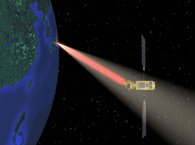

| Q.ヨーロッパ宇宙機関(ESA)との協力関係はいかがでしたか? ESAとは非常に良好な関係でプロジェクトが進んでいきました。開発が始まったのも同じ頃で、「きらり」が1993年で、「アルテミス」はその数年前です。私を含め中心的なメンバーもずっと同じでした。お互いに、どのような性能のレーザ通信装置を作るかという枠組みだけを決めて、あとは独自で開発をしました。例えば、携帯電話も規格が決まっていて、各社が競い合って開発していますが、それと同じで、共通規格を決めた後は、お互いがしのぎを削って高性能なレーザ装置を開発しました。レーザ通信装置は最先端技術を使うこともあり、開発中は、基本的にお互いの技術情報は見せずにやってきましたが、両者ともしっかりと目的を達成し、お互いが満足できる装置を作り上げることができました。今回の成功によって、最先端の技術開発において、このような国際間の共同実験が可能であることを世界に証明できたと思います。また、日本とヨーロッパの信頼関係もさらに強くなったと実感しています。 Q.2006年3月には、NICT(情報通信研究機構)の光地上局との光通信実験にも成功しましたが、どのような実験だったのですか?

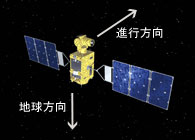

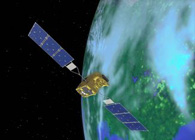

通常「きらり」の光通信機器は地球と反対方向を向いていますが、この実験の時には衛星全体を180度反転させて、地上側に通信機器を向けます。つまり、衛星をクルリと一回転させたわけですが、このように衛星の姿勢を変更して地上と通信するのは初めての試みでした。地上との実験はあくまでもオプションでしたから、ひっくり返した衛星が元に戻らなかった場合どうするのか?という心配もありましたが、十分な事前検証をしたうえでの挑戦でしたので、衛星の安全性には自信を持っていました。ただ、宇宙では何が起こるか分かりませんので内心はドキドキしていましたけどね。 NICTとの実験では、宇宙から見て約5メートルの範囲内に「きらり」のレーザを当てなければなりませんでしたが、それに加えて地上との通信で何が最も困難かというと、大気の影響を受けることです。温度や風の影響でレーザ光の伝搬経路の屈折率が変化したり、雲などで遮断されるなど、レーザのエネルギーが減衰し、しかも瞬間的に大きく状況が変化してしまうのです。こういった信号光の受信レベルの変動がある中で、レーザで尾して通信を維持するのはとても難しかったです。 3月に4回実験をして、そのうち1回は天気が悪く雲が厚かったため実施できませんでしたが、3回の実験に成功しました。「きらり」のような低軌道地球周回衛星と光地上局とを結ぶ光通信実験の成功は、これも世界で初めてのことです。世界初の2つの実験を成功させたことは、私たちにとって大きな自信につながりました。「きらり」は本当にチャレンジングな衛星だと思います。 Q.光衛星通信は、私たちの生活にどう関わってきますか? これまで宇宙での地球観測衛星と静止衛星の間のデータ通信は、基本的に電波を使っていますが、それをレーザに変えると通信できるデータ量を数十倍以上に増やすことができます。また、レーザは電波に比べて波長が短いため、アンテナの大きさが従来の約10〜20分の1ほどの大きさですみます。例えば、「きらり」と「アルテミス」は直径25センチメートルのアンテナを使用していますが、地球観測衛星「だいち」は1.3メートル、データ中継技術衛星「こだま」は3メートルですから、非常に小さいことが分かります。さらに、レーザ通信は、消費電力が小さいという利点もあります。ソーラーパネルやバッテリーを小さくできるなど、効率面で大きなメリットがあります。「きらり」で初めて実験に成功した段階ですので、まだまだ高速大容量化に向けた技術開発は必要ですが、光衛星通信は、将来の宇宙活動の基盤となっていくでしょう。 |

| 1 2 3 |