|

口頭試問でのやりとりは、たとえばこんな具合です。

「軌道上から地球への帰還時、エンジンを逆噴射して軌道を変更しようとしたが、姿勢制御を担うメインのシステムが故障した。クルーは何をすべきか?」というような質問が来ます。

この場合は「自動的にバックアップのシステムに切り替わって仕事を引き継ぐので、それを見守っていればいい」が正解です。

さらに、「そのときにエンジンが停止した。どう対処する?」と質問が続きますが、今度は「バックアップのエンジンが自動的に選択されるのでそれを待ち、始動は手動で行う」が正解となります。

同じ「エンジン停止」という事象でも、起こる順序や状況が違えば対処も違ってきます。システムに任せてそれを監視していればいいのか、人間が積極的に操作する必要があるのか……。そのためにシステム全体をよく理解しておく必要があるわけです。

もともとが医師ですので、こうしたシステムを「コンピュータシステムは脳神経系、電力システムは循環器系……」などと、人体の仕組みになぞらえて考えていました。

また、医師として臨床をやっていますと、100%の確信が持てない中でも決断を下さねばならないことがよくあります。リスクとベネフィット(治療効果)を秤にかけ、手遅れになる前に決断を下し、しかも経過の観察を怠ってはならない……。そういう点もそっくりでした。

さらに私は、消化器外科医でしたが、麻酔科の研修もひと通りやっています。 専門の違う医師がチームを組むとき、重要なのはコミュニケーションです。執刀に当たる外科医と全身管理を行う麻酔科医では、同じ患者さんを前にしても知りたいことや知りたい順序が違ってきます。 専門の違う医師がチームを組むとき、重要なのはコミュニケーションです。執刀に当たる外科医と全身管理を行う麻酔科医では、同じ患者さんを前にしても知りたいことや知りたい順序が違ってきます。

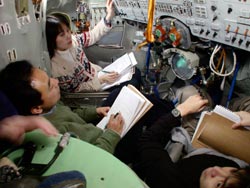

外科医として麻酔科も経験していたおかげで、そうしたコミュニケーションをうまくやれたという自信がありました。実際、フライトエンジニアとしてソユーズに乗り込むときの船長との関係も、手術室に似ているかもしれないな、と思ったり……。

ただ、医療の現場と違って「ボルト・ドキュメンタッツィア」(軌道上文書)と呼ばれる作業の手順や異常事態への対処を記したマニュアルはあります。しかし、マニュアルにない操作であっても正しい理解と判断に基づいて「いい結果」を出せばそれは高く評価されます。この辺りはスキル重視のロシアらしい一面かもしれません。

|

|

3/4 |

|

|

|