|

|

ボイジャー2号が撮影した木星(提供:NASA)

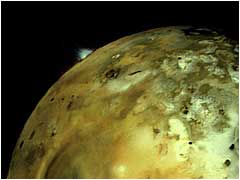

ボイジャー1号が撮影した衛星イオの活火山(提供:NASA)

ボイジャー2号が撮影した海王星(提供:NASA)

ボイジャー2号が撮影した土星の輪(提供:NASA)

|

|

|

|

|

|

|

NASAの惑星探査機「ボイジャー」。1977年8月20日に2号機、同年9月5日に1号機が打ち上げられ、木星から外側にある惑星を探査し数々の発見をもたらした。両機ともに現在も航行中で、1号機は太陽系の最外縁部に到達している(提供:NASA) |

|

ボイジャー探査計画の目的は何ですか?

ボイジャーは、存在すら知られていない未知のものを発見する、真の意味での“探査”機です。木星、土星、天王星、海王星など、ボイジャーは訪れたすべての惑星において、われわれの想像をはるかに超える姿を映し出してくれました。

ボイジャーには直径3.7mの大きな通信アンテナがあり、定期的にデータを地球に送っています。その信号は、カリフォルニアとスペイン、オーストラリアの3ヶ所に設置されているアンテナで受信することができ、打ち上げから28年が経った今でも、太陽磁場などの観測を行い、宇宙の様子を毎日報告しています。

では、現在ボイジャーが航行している、太陽圏の果てについてお話しましょう。

太陽圏(ヘリオスフィア)は、太陽風の流れの影響が及ぶ範囲のことで、その外側は太陽系外の恒星間ガスで満たされています。太陽風が恒星間ガスと衝突して弱まってなくなる境界が、太陽圏界面(ヘリオポーズ)と呼ばれる“太陽圏の果て”となります。その位置は、太陽からおよそ130〜150天文単位(1天文単位は太陽と地球の間の距離で、約1億4960万km)にあると考えられていますが、太陽圏の大きさを明らかにすることもボイジャー探査計画の目的です。ボイジャーは史上初の恒星間飛行を目指し、今もなお飛行を続けています。

ボイジャーによるこれまでの大きな成果は何だと思われますか?

ボイジャーは、それ以前の探査機に比べ、大きく進歩した探査機です。1号機、2号機ともそれぞれ3台のコンピュータを搭載し、完全に制御されていますが、この計画が練られ始めた1970年代初頭、他にこのような機能を備えた探査機はありませんでした。

宇宙を飛行している探査機のプログラムを地上から修正できたことは、この探査を成功に導いた大きなポイントでもあります。ボイジャーの動向を見ながら修正を加えることができたので、予想以上に飛行期間を延長することができました。設計段階では木星到達までの機能しかなかったため、1977年の打ち上げ当時は、海王星付近から画像を送る機能はありませんでしたが、探査機や地上のシステムに改良を加えることにより、1989年には海王星に到達し、その素晴らしい画像を地球に送ることができたのです。海王星は、太陽から約45億kmも離れていて、太陽と木星の距離の約6倍。海王星に届く太陽の光のエネルギーは木星の36分の1で、地球に届くデータの量も36分の1になるほど遠い場所なのです。

2機のボイジャーは、太陽系の天体がいかに多様であるかを教えてくれました。木星の衛星イオに地球の100倍もの活火山があることや、土星の輪が比較的若いものだということ。そして、その輪は、かつて土星周辺にあったいくつもの小天体が土星に近づいて破壊され、その破片が集まってできたのではないかということなど。

太陽系の天体には、多くの物理的な共通性があるものの、外見は実に異なります。ボイジャーは、太陽系の驚くべき多様性を私たちに見せてくれているのです。

おそらく、ボイジャーが発見した天体の数は、今後どの探査機も及ばないと思います。この意味において、ボイジャーは究極の探査ミッションと言えるでしょう。

|

|

|