|

|

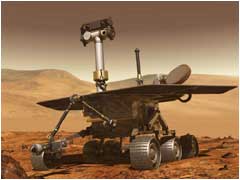

NASAの火星探査機「マーズ・エクスプロレーション・ローバー」。2004年1月に火星に着陸し、かつて火星に水が存在していたことを明らかにした。現在も火星探査を続けている(提供:NASA)

2005年の夏に小惑星イトカワに到着する日本の小惑星探査機「はやぶさ」。小惑星の土壌サンプルを採取して持ち帰る史上初の探査機で、2007年の夏に地球で回収される予定

|

|

|

|

|

|

|

|

今後の日本の宇宙探査、宇宙科学に何を期待されますか?

宇宙探査の目的は、いくつかの時代に分けられます。はじめは、他の惑星へ行くための方法を研究し、実践できたら成功という時代でした。次は1970年代に始まり、宇宙には何があり、どのような多様性があるのかを探るために、ボイジャーやガリレオ、カッシーニなど多くの探査機に観測機器を搭載し、大規模なミッションが計画されました。そして現在、ある地点へ再び戻り滞在する、または、その場所に着陸して調査し、サンプルを地球へ持ち帰るという第三の時代に突入しています。火星や小惑星については、すでにこの段階にきていますし、宇宙には対象となる場所が非常にたくさんあります。火星にしても月にしても、まだまだ探査したい場所はたくさんあります。

次はどんな時代になると思いますか? 第四の時代は、人類が宇宙へ旅立ち、着いた場所に長期間滞在したり、地球との間にネットワークを築く時代です。私たちはそれを通じて地球上にいても宇宙を体験することができるようになります。

人類が宇宙へ行き滞在するという第三、第四の時代、確実に探査範囲は広がるでしょう。その新たな場所で人類の技術革新と進歩のチャンスを得られるということは、非常に重要です。JAXAは、そこに投資するだけの力を持っているはずですから、宇宙の新分野の発展に貢献し、世界において重要な役割を果たせるに違いありません。

若者への宇宙教育についてどう思われますか?

一般的に、若い人というのは、宇宙に興味をもっているもののようです。しかし大切なのは、「生きている間に、何か新しいことが起こりそうだ」「未来は現在とは違うのだ」と感じさせることなのです。将来さまざまなことが解明され、今は当たり前だと信じていることが実は違っていたということになるかもしれません。若者にとって、未来に可能性を感じること、学んでいるのは過去についてだけではないと感じることはとても重要です。彼らが過去を学ぶのは、それが未来へつながり、未来を創造する基盤となるからです。

私たちの生活が今の水準にあるのは、これまで20〜30年の間に、科学や技術に投資してきた結果であると同時に、学生など人材への投資の結果でもあります。将来、科学者やエンジニア、専門家となって、私たちの生活を豊かにするのは、他でもない「人」なのです。

未来の可能性を若者に感じさせるためにも、宇宙探査を続ける必要があります。宇宙探査をすることによって、今まで想像もしなかった多くのことを学ぶことができるのです。ボイジャー探査機が木星や土星、天王星、海王星に到達した時と同様に、恒星間空間に近づこうとしているボイジャーは、私たちの想像を超えた現象を映し出し、私たちに大きな刺激を与えてくれることでしょう。

宇宙探査で最も興奮することは、劇的なまでに新しく、今までの認識と異なることを学ぶ機会を得られることなのです。

|

|

|

|

|

|

|