地球資源衛星「ふよう1号」

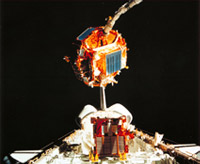

スペースシャトルのカーゴベイに固定される途中のSFU(提供:NASA)

Q.谷口委員長が印象に残っている宇宙関係のプロジェクトはどのようなことですか?

私は三菱電機で衛星のマネージメントに長年携わってきました。印象に残っているものはいくつかありますが、1つは、1992年2月に打ち上げられた地球資源衛星「ふよう1号」です。三菱電機は衛星のシステムとセンサの取りまとめを担当していました。その「ふよう1号」に不具合が生じ、打上げ後、約50日間も、軌道上で合成開口レーダのアンテナ(※注)が開きませんでした。当時、私は担当部門の役員で東京本社にいましたが、2日に1回は、衛星を作った工場に行き、どうすればアンテナが開くか対策を練りました。毎日のように「どうして開かないんだ」と聞かれ、まるで針のむしろでしたが、なぜか私は絶対に開くと信じていました。信念というか執着というか、理屈はありませんが、とにかく開くと信じていたら、ある日、朝起きて見たらアンテナが開いていたのです。その時は、嬉しくて涙が出ました。

もう1つは、「宇宙実験・観測フリーフライヤー(SFU)」です。宇宙で実験を行った後、1996年にスペースシャトルで宇宙へ行った若田宇宙飛行士がロボットアームを操作して回収しました。元々の計画は、SFUの太陽電池パドルを畳んで、スペースシャトルに格納し地球に持ち帰る予定でしたが、うまく畳むことができず、パドル部分を切り落として衛星本体だけを回収しました。その数ヶ月後に鎌倉製作所にSFUが戻ってきて、衛星にできたスペースデブリ(宇宙に浮遊するゴミ)の衝突による穴を数えました。大きな穴は数個でしたが、全部で100個近くあったでしょうか。その時の情景を今でもよく覚えています。この衛星を通して学んだのは、衛星プロジェクトにはたくさんの要素があるということです。設計から製作、打上げ、打ち上がった後にもいろいろあり、回収する時にも不測の事態でパドルを急遽切り離しました。やっと地上に戻ってきたSFUを見て、これまでに、随所であらゆることを想定してさまざまな手段を取ってきたことを思い出しました。さまざまな要素が密接に関連しあうことで1つのプロジェクトが成立し、これこそが正にシステム工学の学問であり、その重要性を改めて身に染みて感じました。

※注:「ふよう1号」に搭載された電波センサで、アンテナは打上げ時は折畳まれた状態で、軌道上で開く仕組み。

Q. JAXAに期待することはどのようなことですか?

ロケットであれ衛星であれ、基本的な開発や実証実験には予算をかけて、しっかり取り組んでほしいと思います。実証実験によって信頼性が高まれば、需要が増え、ビジネスとしても成り立ちます。そうすれば企業もお金を出します。これは単純に利益を求めるだけではありません。私が三菱電機の社長であった時、国家に奉仕する会社でありたいという理念を持っていました。社会や国家に貢献できると思えば、そういったプロジェクトに出資する企業もあります。宇宙の産業化については、着実に推進されることを強く期待しています。JAXAは産学官との連携を推進していますが、その取り組みはまだ始まったばかりです。これからさまざまな実績を出し、産学官連携を本物にしてほしいと思います。

また、先程申し上げた安全保障、産業化、研究開発という3つを柱にした宇宙基本法の制定をぜひ応援してほしいです。宇宙基本法によって宇宙開発戦略本部ができ総理大臣が本部長になれば、国としても宇宙開発に注目をするようになると期待しています。そして、総理大臣のもとでJAXAが中核的な実行組織として、日本の宇宙開発を引っ張っていってほしいと思います。