Q.水星とはどのような惑星なのでしょうか?

ジウゼッペ・コロンボ(1920-1984)(提供:ESA)

水星は、太陽系惑星の中で一番太陽に近く、最後にできた惑星と考えられています。太陽から地球までの距離を「1天文単位」といいますが、水星の軌道は、一番太陽に近いときが0.31天文単位で、一番遠いときが0.47天文単位と、かなり楕円軌道を描いています。また、公転周期が88日に対して、自転周期は59日です。非常にゆっくりと自転し、公転周期の3分の2でやっと1回転します。つまり、太陽の周りを2回公転する間に、3回自転するというわけです。

このように、水星の自転と公転の長さが2対3に同期していることを解明したのが、イタリアの著名な天体力学者ジウゼッペ・コロンボです。ジウゼッペの愛称が「ベピ」で、水星探査計画「ベピコロンボ」の名前は彼の名に由来しています。コロンボ博士は水星にとてもゆかりの深い人で、今から30年ほど前の1974年から1975年に、アメリカの「マリナー10号」が水星を探査しましたが、金星をスウィングバイして水星に接近する軌道を、アメリカに提案したのはコロンボ博士です。

Q.その「マリナー10号」の水星探査では、どのようなことが分かったのでしょうか?

水星および金星を探査したマリナー10号(提供:NASA)

「マリナー10号は」は水星の近くを3回通過して観測しましたが、誰も予想しなかったことが分かりました。水星の磁場および磁気圏の発見です。水星は直径が約4,880kmで、地球の半分くらいしかない小さな惑星です。このように小さい惑星の場合、惑星の内部は固まっていて、磁場を持っていないと思われていました。惑星が磁場を持つためには、惑星内の核の一部が溶けていて、そこで熱対流運動が起きなければならないと考えられています。ですから、この発見により、これまでの磁場をつくる理論を修正する必要が出てきました。しかし、どうして水星に磁場があるのかは、まだ分かっていません。また、高エネルギーの電子を観測しました。電子が、数秒という非常に短期間に、高いエネルギーまで加速されていたのです。しかし、どのようにして加速されるのかは分かっていません。

惑星形成・進化を知る上で、表面の地形や鉱物組成などを知ることは大変重要なのですが、水星表面で写真が撮られている領域は半分にも満たず、組成に関しては全くと言っていいほど分かっていません。これらの疑問を解明するために、「ベピコロンボ」が計画されました。

Q.水星探査計画「ベピコロンボ」の主な目的を教えてください。

水星(提供:NASA)

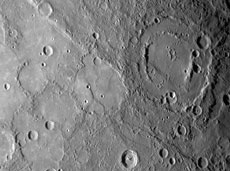

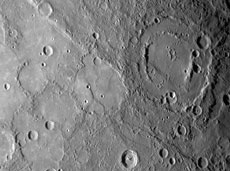

水星表面(提供:NASA)

水星の磁場と磁気圏、水星内部と表層の詳細観測です。太陽系の中で、固有の磁場を持つ地球型惑星は、地球と水星だけです。地球周辺の磁気圏は50年ほど前から衛星を使って観測が行われていますが、そのデータがどれだけ一般的なものかは、他と比較しなければ分かりません。水星は、地球と比較すると、1)磁気圏の大きさがかなり小さい。2)磁気圏に占める固体惑星のサイズが大きい。3)電離圏が無い。4)ナトリウムに代表されるような、水素原子と比べて重い粒子の寄与が大きい事が期待される。といった特徴があります。「ベピコロンボ」で水星の磁気圏を観測し、地球周辺での観測から得られた知識と比較することで、磁気圏の現象として普遍的なものと、水星固有なものとに分離できます。それによって、磁気圏のプラズマ現象における電離圏の役割、重イオンの役割などを明らかにできると思います。

また、粒子加速といった観点からは、水星磁気圏のような小さな磁気圏で、「マリナー10号」で観測されたような大量の高エネルギー電子が、短時間にどのようにして生成されるのかを解明したいと思います。さらに、フレアと呼ばれる太陽表面での爆発現象に関連する、非常に高速のプラズマ流が作る衝撃波を観測できると、天体現象における粒子加速につながっていく新たな知見を得ることができると期待しています。

水星は大気が無いと言われますが、地球でいうと高度500km程度に相当する量の大気が存在します。ナトリウムが主成分の1つであることが、「マリナー10号」および地上からの観測で分かっており、その分布が時間と共に大きく変化することも分かっています。この希薄大気がどのように生成・拡散・消滅していくのか、磁気圏の現象に与える影響はどのようなものかを理解することも大事な目的です。

惑星の磁場には、惑星の内部が深く関係しています。水星は、半径の4分の3に達する巨大中心核をもっていますが、それが磁場の発生にどのように影響しているのでしょうか。水星の磁場を詳細に調べることによって、その発生メカニズム、ひいては水星の内部構造を解明したいと思います。水星の地形については、30年ほど前の「マリナー10号」でも観測されましたが、その当時は水星表面の約45%しか撮影できませんでしたし、鉱物組成に関しては不明のままです。例えば、地球では北半球と南半球の陸地と海の割合が違い、月では表面と裏面、火星では北半球と南半球でその表面地形が大きく異なります。このように、惑星はその領域によって顔つきが違い、その形成・進化を理解する上で、全球を観測することが極めて重要です。表面地形、鉱物組成の全球分布を知ることで、水星の形成・進化に関して重要な知見が得られると思います。

2機の探査機で協調して水星を多角的に観測し、水星の謎に迫りたいと思います。それによって、固体惑星の形成や進化の過程、宇宙プラズマ物理の新たな知見を得ることができると期待しています。

ジウゼッペ・コロンボ(1920-1984)(提供:ESA)

水星は、太陽系惑星の中で一番太陽に近く、最後にできた惑星と考えられています。太陽から地球までの距離を「1天文単位」といいますが、水星の軌道は、一番太陽に近いときが0.31天文単位で、一番遠いときが0.47天文単位と、かなり楕円軌道を描いています。また、公転周期が88日に対して、自転周期は59日です。非常にゆっくりと自転し、公転周期の3分の2でやっと1回転します。つまり、太陽の周りを2回公転する間に、3回自転するというわけです。

このように、水星の自転と公転の長さが2対3に同期していることを解明したのが、イタリアの著名な天体力学者ジウゼッペ・コロンボです。ジウゼッペの愛称が「ベピ」で、水星探査計画「ベピコロンボ」の名前は彼の名に由来しています。コロンボ博士は水星にとてもゆかりの深い人で、今から30年ほど前の1974年から1975年に、アメリカの「マリナー10号」が水星を探査しましたが、金星をスウィングバイして水星に接近する軌道を、アメリカに提案したのはコロンボ博士です。

Q.その「マリナー10号」の水星探査では、どのようなことが分かったのでしょうか?

水星および金星を探査したマリナー10号(提供:NASA)

惑星形成・進化を知る上で、表面の地形や鉱物組成などを知ることは大変重要なのですが、水星表面で写真が撮られている領域は半分にも満たず、組成に関しては全くと言っていいほど分かっていません。これらの疑問を解明するために、「ベピコロンボ」が計画されました。

Q.水星探査計画「ベピコロンボ」の主な目的を教えてください。

水星(提供:NASA)

水星表面(提供:NASA)

水星の磁場と磁気圏、水星内部と表層の詳細観測です。太陽系の中で、固有の磁場を持つ地球型惑星は、地球と水星だけです。地球周辺の磁気圏は50年ほど前から衛星を使って観測が行われていますが、そのデータがどれだけ一般的なものかは、他と比較しなければ分かりません。水星は、地球と比較すると、1)磁気圏の大きさがかなり小さい。2)磁気圏に占める固体惑星のサイズが大きい。3)電離圏が無い。4)ナトリウムに代表されるような、水素原子と比べて重い粒子の寄与が大きい事が期待される。といった特徴があります。「ベピコロンボ」で水星の磁気圏を観測し、地球周辺での観測から得られた知識と比較することで、磁気圏の現象として普遍的なものと、水星固有なものとに分離できます。それによって、磁気圏のプラズマ現象における電離圏の役割、重イオンの役割などを明らかにできると思います。

また、粒子加速といった観点からは、水星磁気圏のような小さな磁気圏で、「マリナー10号」で観測されたような大量の高エネルギー電子が、短時間にどのようにして生成されるのかを解明したいと思います。さらに、フレアと呼ばれる太陽表面での爆発現象に関連する、非常に高速のプラズマ流が作る衝撃波を観測できると、天体現象における粒子加速につながっていく新たな知見を得ることができると期待しています。

水星は大気が無いと言われますが、地球でいうと高度500km程度に相当する量の大気が存在します。ナトリウムが主成分の1つであることが、「マリナー10号」および地上からの観測で分かっており、その分布が時間と共に大きく変化することも分かっています。この希薄大気がどのように生成・拡散・消滅していくのか、磁気圏の現象に与える影響はどのようなものかを理解することも大事な目的です。

惑星の磁場には、惑星の内部が深く関係しています。水星は、半径の4分の3に達する巨大中心核をもっていますが、それが磁場の発生にどのように影響しているのでしょうか。水星の磁場を詳細に調べることによって、その発生メカニズム、ひいては水星の内部構造を解明したいと思います。水星の地形については、30年ほど前の「マリナー10号」でも観測されましたが、その当時は水星表面の約45%しか撮影できませんでしたし、鉱物組成に関しては不明のままです。例えば、地球では北半球と南半球の陸地と海の割合が違い、月では表面と裏面、火星では北半球と南半球でその表面地形が大きく異なります。このように、惑星はその領域によって顔つきが違い、その形成・進化を理解する上で、全球を観測することが極めて重要です。表面地形、鉱物組成の全球分布を知ることで、水星の形成・進化に関して重要な知見が得られると思います。

2機の探査機で協調して水星を多角的に観測し、水星の謎に迫りたいと思います。それによって、固体惑星の形成や進化の過程、宇宙プラズマ物理の新たな知見を得ることができると期待しています。