Q.どのような観測機器が搭載される予定ですか?

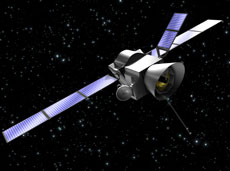

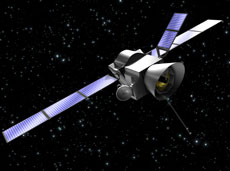

水星表面探査機 (MPO)(提供:ESA)

水星磁気圏探査機 (MMO)(提供:京都大学生存圏研究所)

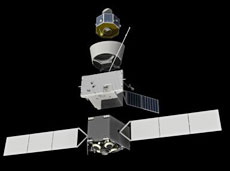

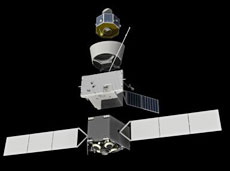

ベピコロンボ計画では、2機の周回機(MPO・MMO)を一体結合して打ち上げる。上から、MMO、サンシールド、MPO、水星輸送モジュール。(提供: ESA, EADS Astrium)

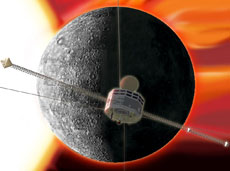

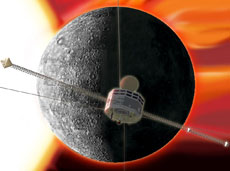

水星へ向かって飛行中のMPOとMMO(提供:ESA)

「ベピコロンボ」は2つの周回探査機で構成されています。1つは、欧州宇宙機関(ESA)担当の水星表面探査機(MPO: Mercury Planetary Orbiter)で、水星の表面地形や組成物質を調べる観測機器を搭載します。MPO探査機は、水星表面の同じ面を見られる方がよいため、3軸姿勢で制御されます。もう1つは、JAXAが担当する水星磁気圏探査機(MMO: Mercury Magnetospheric Orbiter)で、水星の磁場や磁気圏、大気、太陽近傍の惑星間空間を観測する装置が搭載されます。MMO探査機はプラズマの観測が主な目的なので、衛星がスピンしている必要があります。衛星がくるくる回りながら観測することで、衛星周辺の全方向の情報を得ます。

搭載する観測機器は、各々の目的にあった機器を日本とヨーロッパで公募して選びました。観測機器チームにはいろいろな国が参加し、共同で開発を進めています。例えば、JAXA担当のMMO探査機には、プラズマの粒子系を観測するセンサーを6種類搭載しますが、そのセンサーごとに、日欧の研究者がチームを組んで開発をしています。また、プラズマの波動を計測する機器では、探査機から2対の細いアンテナを片側15mぐらいずつ計4本伸ばしますが、一対は日本が作り、もう一対はスウェーデンが作ります。さらに、このセンサーから得られる情報を処理する部分も日欧の研究者が協力をして作るといったように、観測機器は複数の国の人が集まって、共同で開発を行っています。

Q.「ベピコロンボ」の特に新しい技術は何でしょうか?

水星の灼熱の環境に耐える、熱対策の技術です。太陽の光の強さは、水星の近日点の辺りでは、地球の11倍もあります。それだけでなく、衛星には水星表面からの太陽光の照り返し、昼間の水星表面からの熱放射も入ってきます。水星表面の最高温度は、摂氏400℃にも達するので、これも無視はできません。そこで「ベピコロンボ」では、薄いフィルムを何層にも重ねた多層断熱材を使って、なるべく熱が伝わらないよう工夫します。また、探査機の側面を鏡で覆い、太陽光を反射させ、なるべく衛星内部に外部からの熱が入ってこないようにします。この鏡には熱を放出する役目もあります。どうしても鏡を張れない部分には、熱をよく放出するが、太陽からの光のエネルギーは吸収しないような塗料を使います。また、アンテナも集光効果のない平面アンテナを開発しています。通常はパラボラ型の高利得アンテナですが、電波を集めるだけでなく光も集めてしまう構造になっているため、光が集まる部分の温度が非常に高くなってしまい、いろいろな問題がでてしまいます。これを避けるために、平面型のアンテナを使って光が集まらないようにします。

水星は太陽に対して非常にゆっくり回っています。昼間はものすごく熱いですが、夜側はマイナス180℃ぐらいまで温度が下がります。このため、探査機が水星の影に入った時は温度がどんどん下がります。この温度差にも耐えなければなりません。

Q.なぜ今、水星探査なのでしょうか?

水星は太陽に近いため、太陽が邪魔になり、地上の望遠鏡で観測するのは困難です。水星の位置によって、日照前の1時間か、日没後の1時間くらいしか観測できないため、地上からは十分に観測することができません。そこで、約30年前にNASAの「マリナー10号」が水星に接近して観測を行い、磁場を発見しました。それ以来、水星は、プラズマを研究している人にとっても、固体惑星の研究している人にとっても、非常に興味深い対象になりました。そこで、みんなが水星に行きたいと思っていたのですが、水星の軌道に入るためには大きいエネルギーが必要で非常に大変なため、なかなか実現することができませんでした。水星の軌道に入るためには、月や金星、水星のスウィングバイを何度か行い、惑星の重力を使って減速しながらだんだん水星の軌道に近づいていきますので、時間も燃料もかかります。地球から水星に行くのと同じくらいのエネルギーや時間を使って、地球よりも外側に行くと、土星まで行けるほどです。「ベピコロンボ」では、小惑星探査機「はやぶさ」でも使われた電気推進システムを使ってこの問題を軽減し、ほぼ6年をかけて水星へ到達する予定です。

長い間行きたいと思ってもなかなか行けなかった水星に、技術の進歩によって、ようやく探査機を到達させることができるようになりました。

Q.「ベピコロンボ」は最初から国際プロジェクトとして計画されたのですか?

いいえ。日本では2000年頃に、MMO探査機と似たような、水星の磁気圏を調べる探査機の計画が立てられました。しかし、打ち上げるには大きなロケットが必要であるなどの問題があり、途中で計画を中断しました。ただ、国際学会などでは、日本が水星探査を検討しているということを発表していました。その一方で、ちょうど同じ頃に、ヨーロッパも今の「ベピコロンボ」と似たような水星探査機を検討していたのです。彼らは当時から2機の周回衛星を考えていて、その内の一機は今のMMO探査機とよく似たものを検討していました。日本が同じような探査機を検討していると知り、一緒にやらないかと声をかけてくれました。日本は、過去の磁気圏観測衛星「あけぼの」や「GEOTAIL(ジオテイル)」の成果で、国際的にも信用を得ていましたので、その評価も大きかったと思います。また、惑星探査を本格的に始めたばかりの日本にとっても、海外の研究者と一緒に進めることでいろいろなノウハウを蓄積できますので、国際プロジェクトは大きなメリットがありました。

Q.ヨーロッパ以外との国際協力はいかがでしょうか?

主に日本とヨーロッパでプロジェクトを進めていますが、観測機器レベルでは、アメリカの研究者が参加しているところもあります。また、アメリカは私たちより一足早く、2004年に水星探査機「メッセンジャー」を打ち上げています。「メッセンジャー」は、2011年に水星に到着する予定で、2008年1月には、1回目の水星の減速スウィングバイを行い、「マリナー10号」が観測しなかった新しい水星表面の撮影に成功しました。水星に行ける機会はあまりありませんから、「メッセンジャー」のグループともデータ交換などでお互いに協力する予定です。また、「ベピコロンボ」や「メッセンジャー」に刺激されて、地上からの水星観測も増えてきました。昼間でも地上にある天文台から水星を観測できないかと、観測方法に改良が加えられています。「ベピコロンボ」は、地上の観測チームとも協力していきたいと考えています。

最近は、いろいろな国際学会で、水星探査を話題にすることが増えてきました。今年の初めに「メッセンジャー」が水星のスウィングバイをしましたので、今後さらに水星探査が活気づいてくると思います。

Q.アメリカの水星探査機「メッセンジャー」と「ベピコロンボ」との違いは何でしょうか?

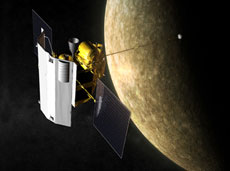

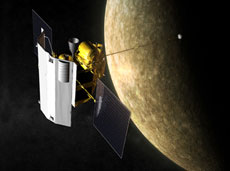

水星探査機「メッセンジャー」(提供:NASA)

NASAの「メッセンジャー」は、低コストで効率のよい惑星探査を目指した「ディスカバリー計画」の1つとして選ばれたミッションです。水星表面の地形や組成を観測することを主な目的にしています。しかし、「なるべく早く、安く」を目的にした計画だったため、観測装置や探査機の姿勢に制約があります。例えば、「メッセンジャー」の軌道は水星の北半球に偏っています。また、プラズマの観測機器が搭載されていますが、固体の惑星を調べるのが主な目的なので、探査機は3軸制御姿勢をとります。「メッセンジャー」の太陽側はサンシールドで覆われ、太陽側のプラズマ観測はできません。そのため、探査にはいろいろな制約がでますが、水星の北半球高緯度については、詳細な観測データを取得できると期待されています。

「メッセンジャー」は2008年1月に水星のスイングバイを行い、約30年ぶりに水星探査を行いましたが、1年後に再びスウィングバイをして2度目の観測をします。2011年には水星周回軌道に入り、本格的な観測を始めます。「メッセンジャー」は、きっと、たくさんの新しい発見をすると思います。そして、それによって新たな疑問がたくさん出てくると思います。「メッセンジャー」が発見したこと、疑問が増えたことを基に、「ベピコロンボ」でどこを探査するかを考えることもできます。どの辺りを中心に観測すると面白いことが分かるだろう、という新しい観測ターゲットが、「メッセンジャー」のデータによって出てくると思います。ですから、「メッセンジャー」の結果は、「ベピコロンボ」の観測に大きな影響を与えます。「メッセンジャー」がどのような発見をするのか、とても楽しみです。

水星表面探査機 (MPO)(提供:ESA)

水星磁気圏探査機 (MMO)(提供:京都大学生存圏研究所)

ベピコロンボ計画では、2機の周回機(MPO・MMO)を一体結合して打ち上げる。上から、MMO、サンシールド、MPO、水星輸送モジュール。(提供: ESA, EADS Astrium)

水星へ向かって飛行中のMPOとMMO(提供:ESA)

「ベピコロンボ」は2つの周回探査機で構成されています。1つは、欧州宇宙機関(ESA)担当の水星表面探査機(MPO: Mercury Planetary Orbiter)で、水星の表面地形や組成物質を調べる観測機器を搭載します。MPO探査機は、水星表面の同じ面を見られる方がよいため、3軸姿勢で制御されます。もう1つは、JAXAが担当する水星磁気圏探査機(MMO: Mercury Magnetospheric Orbiter)で、水星の磁場や磁気圏、大気、太陽近傍の惑星間空間を観測する装置が搭載されます。MMO探査機はプラズマの観測が主な目的なので、衛星がスピンしている必要があります。衛星がくるくる回りながら観測することで、衛星周辺の全方向の情報を得ます。

搭載する観測機器は、各々の目的にあった機器を日本とヨーロッパで公募して選びました。観測機器チームにはいろいろな国が参加し、共同で開発を進めています。例えば、JAXA担当のMMO探査機には、プラズマの粒子系を観測するセンサーを6種類搭載しますが、そのセンサーごとに、日欧の研究者がチームを組んで開発をしています。また、プラズマの波動を計測する機器では、探査機から2対の細いアンテナを片側15mぐらいずつ計4本伸ばしますが、一対は日本が作り、もう一対はスウェーデンが作ります。さらに、このセンサーから得られる情報を処理する部分も日欧の研究者が協力をして作るといったように、観測機器は複数の国の人が集まって、共同で開発を行っています。

Q.「ベピコロンボ」の特に新しい技術は何でしょうか?

水星の灼熱の環境に耐える、熱対策の技術です。太陽の光の強さは、水星の近日点の辺りでは、地球の11倍もあります。それだけでなく、衛星には水星表面からの太陽光の照り返し、昼間の水星表面からの熱放射も入ってきます。水星表面の最高温度は、摂氏400℃にも達するので、これも無視はできません。そこで「ベピコロンボ」では、薄いフィルムを何層にも重ねた多層断熱材を使って、なるべく熱が伝わらないよう工夫します。また、探査機の側面を鏡で覆い、太陽光を反射させ、なるべく衛星内部に外部からの熱が入ってこないようにします。この鏡には熱を放出する役目もあります。どうしても鏡を張れない部分には、熱をよく放出するが、太陽からの光のエネルギーは吸収しないような塗料を使います。また、アンテナも集光効果のない平面アンテナを開発しています。通常はパラボラ型の高利得アンテナですが、電波を集めるだけでなく光も集めてしまう構造になっているため、光が集まる部分の温度が非常に高くなってしまい、いろいろな問題がでてしまいます。これを避けるために、平面型のアンテナを使って光が集まらないようにします。

水星は太陽に対して非常にゆっくり回っています。昼間はものすごく熱いですが、夜側はマイナス180℃ぐらいまで温度が下がります。このため、探査機が水星の影に入った時は温度がどんどん下がります。この温度差にも耐えなければなりません。

Q.なぜ今、水星探査なのでしょうか?

水星は太陽に近いため、太陽が邪魔になり、地上の望遠鏡で観測するのは困難です。水星の位置によって、日照前の1時間か、日没後の1時間くらいしか観測できないため、地上からは十分に観測することができません。そこで、約30年前にNASAの「マリナー10号」が水星に接近して観測を行い、磁場を発見しました。それ以来、水星は、プラズマを研究している人にとっても、固体惑星の研究している人にとっても、非常に興味深い対象になりました。そこで、みんなが水星に行きたいと思っていたのですが、水星の軌道に入るためには大きいエネルギーが必要で非常に大変なため、なかなか実現することができませんでした。水星の軌道に入るためには、月や金星、水星のスウィングバイを何度か行い、惑星の重力を使って減速しながらだんだん水星の軌道に近づいていきますので、時間も燃料もかかります。地球から水星に行くのと同じくらいのエネルギーや時間を使って、地球よりも外側に行くと、土星まで行けるほどです。「ベピコロンボ」では、小惑星探査機「はやぶさ」でも使われた電気推進システムを使ってこの問題を軽減し、ほぼ6年をかけて水星へ到達する予定です。

長い間行きたいと思ってもなかなか行けなかった水星に、技術の進歩によって、ようやく探査機を到達させることができるようになりました。

Q.「ベピコロンボ」は最初から国際プロジェクトとして計画されたのですか?

いいえ。日本では2000年頃に、MMO探査機と似たような、水星の磁気圏を調べる探査機の計画が立てられました。しかし、打ち上げるには大きなロケットが必要であるなどの問題があり、途中で計画を中断しました。ただ、国際学会などでは、日本が水星探査を検討しているということを発表していました。その一方で、ちょうど同じ頃に、ヨーロッパも今の「ベピコロンボ」と似たような水星探査機を検討していたのです。彼らは当時から2機の周回衛星を考えていて、その内の一機は今のMMO探査機とよく似たものを検討していました。日本が同じような探査機を検討していると知り、一緒にやらないかと声をかけてくれました。日本は、過去の磁気圏観測衛星「あけぼの」や「GEOTAIL(ジオテイル)」の成果で、国際的にも信用を得ていましたので、その評価も大きかったと思います。また、惑星探査を本格的に始めたばかりの日本にとっても、海外の研究者と一緒に進めることでいろいろなノウハウを蓄積できますので、国際プロジェクトは大きなメリットがありました。

Q.ヨーロッパ以外との国際協力はいかがでしょうか?

主に日本とヨーロッパでプロジェクトを進めていますが、観測機器レベルでは、アメリカの研究者が参加しているところもあります。また、アメリカは私たちより一足早く、2004年に水星探査機「メッセンジャー」を打ち上げています。「メッセンジャー」は、2011年に水星に到着する予定で、2008年1月には、1回目の水星の減速スウィングバイを行い、「マリナー10号」が観測しなかった新しい水星表面の撮影に成功しました。水星に行ける機会はあまりありませんから、「メッセンジャー」のグループともデータ交換などでお互いに協力する予定です。また、「ベピコロンボ」や「メッセンジャー」に刺激されて、地上からの水星観測も増えてきました。昼間でも地上にある天文台から水星を観測できないかと、観測方法に改良が加えられています。「ベピコロンボ」は、地上の観測チームとも協力していきたいと考えています。

最近は、いろいろな国際学会で、水星探査を話題にすることが増えてきました。今年の初めに「メッセンジャー」が水星のスウィングバイをしましたので、今後さらに水星探査が活気づいてくると思います。

Q.アメリカの水星探査機「メッセンジャー」と「ベピコロンボ」との違いは何でしょうか?

水星探査機「メッセンジャー」(提供:NASA)

「メッセンジャー」は2008年1月に水星のスイングバイを行い、約30年ぶりに水星探査を行いましたが、1年後に再びスウィングバイをして2度目の観測をします。2011年には水星周回軌道に入り、本格的な観測を始めます。「メッセンジャー」は、きっと、たくさんの新しい発見をすると思います。そして、それによって新たな疑問がたくさん出てくると思います。「メッセンジャー」が発見したこと、疑問が増えたことを基に、「ベピコロンボ」でどこを探査するかを考えることもできます。どの辺りを中心に観測すると面白いことが分かるだろう、という新しい観測ターゲットが、「メッセンジャー」のデータによって出てくると思います。ですから、「メッセンジャー」の結果は、「ベピコロンボ」の観測に大きな影響を与えます。「メッセンジャー」がどのような発見をするのか、とても楽しみです。