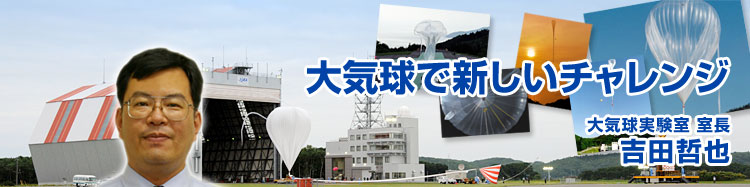

放球直後の気球(2008年8月:大樹航空宇宙実験場)

Q. JAXAが大気球による実験を行う目的は何でしょうか?

宇宙科学実験用の大気球は一般的に知られる熱気球とは違い、ヘリウムガスを使う無人気球で、旅客機の3〜4倍の高度の成層圏に実験装置を運びます。宇宙科学では、宇宙や地球がどのようにしてできて、この先どうなっていくのか、どのようにして宇宙の最前線に行くのかなどを研究しています。こうした研究を進めるうえで、地上ではなく宇宙にでかけていくのには大きく分けて3つ理由があると思います。1つ目は、地上だと空気が邪魔をして、宇宙から来るものが見えないから。2つ目は、ある特定の場所での現象をその場で観測したいので。3つ目は、地上とは違って高度が高く、空気がない、空気が薄いという環境そのものを利用して実験をしたいからです。

大気球は浮力で浮かんでいますので、飛翔する場所は大気から逃れることができませんが、気球特有の利点を活かして使われています。宇宙や地球を知るために、ロケットや人工衛星が使われる前から、気球による実験や観測が行われていました。気球ならではの実験がたくさんあり、現在も大気球は、宇宙科学の発展のために大きく貢献しています。

Q. ロケットや人工衛星と比べて、大気球はどのような利点がありますか?

気球システムの構成

こうした利点を活かして、ロケットや衛星には搭載困難な大型の実験装置を用いて、宇宙のまれな現象を捉えようとする最先端の科学実験が多く行われてきました。例えばJAXAでは、2006年に、長さ8mのX線望遠鏡を用いたブラジルとの共同観測が実施されました。また、私はJAXAに来る前に、重量2トン以上の大型の宇宙線観測装置をカナダや南極で打ち上げる気球実験をNASAと共同で行っていました。

大気球実験は低いコストで多くの飛翔機会を提供できるので、新しい技術の検証や、そうした新技術を使った観測など野心的なチャレンジができますし、回収した実験装置を改良してだんだんと進化させていくこともできます。また、そのような実験を大学院の学生さんや若手の研究者のかたが自分の手で作っていくこともできます。さらに、宇宙科学の周辺分野のみなさんが初めて宇宙での研究を始められるのに、手ごろな入口にもなっています。これらは気球実験の一番重要な特長で、人も、技術も育ち、その後の宇宙科学をもう一歩先に進めるための原動力になっていると思います。

Q. 大気球実験室では主にどのようなことが行われているのでしょうか?

気球の航路

上空で満膨張になった気球

大樹航空宇宙実験場

私たちの仕事は、ひとつは大気球による飛翔機会を実験グループに提供すること、もうひとつは新しい宇宙科学をドライブするような次世代の大気球を開発することです。

日本での気球実験は、毎年5月下旬からの2〜3週間と、8月下旬からの2〜3週間に行われます。気球を安全に長時間飛翔させて、その後確実に回収するために、太平洋沿岸で放球(気球を打ち上げることを放球と言います)された大気球は、まず西から東へ流れる偏西風に乗りながら太平洋沖合を上っていき、浮遊高度に達した後、今度は東からの風に乗って日本側へ戻ってくるような時期に実験を行います。浮遊高度でアメリカの方から日本の方へゆっくり風が吹いている時期に気球を放球すれば、それだけ長く実験ができることになります。そうした風が吹く5月下旬からと8月下旬からの年2回、それぞれ4〜5機ずつ、年間約10機の気球を放球することを目標にしています。

毎年10月中旬ごろに公募による実験課題の審査が行われます。翌年に実施する実験が決まり次第、実験グループの方たちと実験の準備を始めます。どのような実験装置をどのように載せるか、地上と大気球の間の通信をどう設定するかなどを決め、必要に応じて、実験装置を一緒に開発することもあります。直径十数mから東京ドームほどの大きさまでのさまざまな種類の気球の中から、実験に必要な高度と搭載機器の重量に適した気球を選びます。

実験装置の準備は、まず相模原の宇宙科学研究本部で進められます。この地上での準備がとにかく大切であり、準備がきちんとできていないと、いくら気球で実験装置を上げても上空で正しく動かず、なかなか気球実験の成果を出すことができません。実験装置の準備が終わると、北海道にある大樹航空宇宙実験場に運び、すべて組み立てて最終チェックを行います。そして、地上の天気や上空での風向きなどの条件が揃うまで待ちます。日本では飛翔終了後に海上で気球と実験装置の回収を行うため、天気は放球の時だけでなく、放球後の大気球の航跡の予想に基づいた回収時の海上の状態がどうかの検討も必要です。大樹町の実験場から放球された大気球は、時速17〜18kmほどの速度で上昇し、高度40km近くまで上って行きます。飛んでいる気球の位置は、地上から無線で追尾します。気球の横方向への動きは風任せですが、成層圏ではわずかな高度の違いでも大きく風向や風速が異なることがあるので、気球の排気弁からガスを抜いたり、バラストという重りを少しずつ投下したりすることによって、気球をゆっくり上昇・下降させて高度を変えて、飛翔に適した風向、風速の風を捕まえます。実験が終わると、実験装置は気球から切り離されてパラシュートで海上に降りてきます。また、気球は上空で破壊されます。海上に降下した気球と実験装置を船で回収するのですが、上空の太平洋沿岸に戻ってくる風向きが悪いと、放球場所から遠く離れた海上での回収となることもあります。こうして実験が終わると、実験グループは実験データの解析や評価を進め、私たちもよりよい気球の運用を目指した検討を行います。