Q. 今回の受賞によって今後の日本の素粒子研究が変わると思いますか?また、今後どのような研究が進むと思いますか?

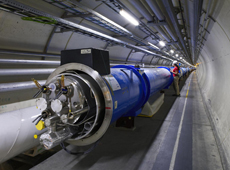

約27kmあるLHCのトンネルの内部(資料提供:CERN)

今回の受賞につながる論文を発表したのは1973年で、35年前と現在では素粒子について分かっているレベルが全く変わっていますから、研究への直接的な影響はないと思います。標準モデルの世界はある程度検証が終わりましたので、今後は、その先にある、「超対称性理論」などといわれている新しい世界を明らかにしていく方向に進むでしょう。例えば、Bファクトリーのような加速器の精度を上げることで、標準モデルだけでは説明できない未知の素粒子を見つけることができるかもしれません。また、日本原子力研究開発機構(JAEA)とKEKが共同で運営する大強度陽子加速器施設J-PARC(Japan Proton Accelerator Research Complex)では、ニュートリノ実験が行われ、素粒子レプトン版の「対称性の破れ」を探す予定です。海外では、2008年9月に、スイスのジュネーブ郊外に建設された大型ハドロン衝突型加速器(LHC: Large Hadron Collider)が稼働開始しました。欧州合同原子核研究機関(CERN)が運営するこの加速器は1周が約27kmもあり、光の速さ近くまで加速した陽子どうしを正面衝突させ、全く未知の粒子を作りだして、そこにどんな世界があるかを見ます。LHCでの本格的な実験は2009年から行われますが、このプロジェクトには日本人の研究者も多数参加しています。このように、いくつかのアプローチで、標準モデルの次にある世界を見ようとしています。私自身は年齢的にもそれほど多くのことはできないと思いますが、ブレークスルー(突破口)はどこから出てくるか分かりませんので、いろいろなことに挑戦してみたいです。

Q. JAXAに期待されることは何でしょうか?

加速器で素粒子について測れることはだんだん限られてきましたので、いろいろな素粒子反応の観測情報が宇宙頼りなってきたところがあります。これまでも、宇宙粒子線の観測など、JAXAとKEKの共同研究はあり、実験の人たちはお互いの壁がなくなってきていると思います。そういう意味で、これからのJAXAとKEKの共同研究は非常に発展するのではないかと期待します。共同研究の潜在的な可能性はとても高いと思います。

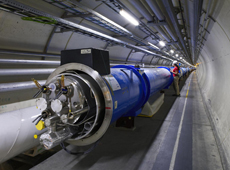

約27kmあるLHCのトンネルの内部(資料提供:CERN)

今回の受賞につながる論文を発表したのは1973年で、35年前と現在では素粒子について分かっているレベルが全く変わっていますから、研究への直接的な影響はないと思います。標準モデルの世界はある程度検証が終わりましたので、今後は、その先にある、「超対称性理論」などといわれている新しい世界を明らかにしていく方向に進むでしょう。例えば、Bファクトリーのような加速器の精度を上げることで、標準モデルだけでは説明できない未知の素粒子を見つけることができるかもしれません。また、日本原子力研究開発機構(JAEA)とKEKが共同で運営する大強度陽子加速器施設J-PARC(Japan Proton Accelerator Research Complex)では、ニュートリノ実験が行われ、素粒子レプトン版の「対称性の破れ」を探す予定です。海外では、2008年9月に、スイスのジュネーブ郊外に建設された大型ハドロン衝突型加速器(LHC: Large Hadron Collider)が稼働開始しました。欧州合同原子核研究機関(CERN)が運営するこの加速器は1周が約27kmもあり、光の速さ近くまで加速した陽子どうしを正面衝突させ、全く未知の粒子を作りだして、そこにどんな世界があるかを見ます。LHCでの本格的な実験は2009年から行われますが、このプロジェクトには日本人の研究者も多数参加しています。このように、いくつかのアプローチで、標準モデルの次にある世界を見ようとしています。私自身は年齢的にもそれほど多くのことはできないと思いますが、ブレークスルー(突破口)はどこから出てくるか分かりませんので、いろいろなことに挑戦してみたいです。

Q. JAXAに期待されることは何でしょうか?

加速器で素粒子について測れることはだんだん限られてきましたので、いろいろな素粒子反応の観測情報が宇宙頼りなってきたところがあります。これまでも、宇宙粒子線の観測など、JAXAとKEKの共同研究はあり、実験の人たちはお互いの壁がなくなってきていると思います。そういう意味で、これからのJAXAとKEKの共同研究は非常に発展するのではないかと期待します。共同研究の潜在的な可能性はとても高いと思います。

Q. 近年、「理科離れ」と言われていますが、子どもたちが理科や科学に興味を持つためには、どのようにしたらよいとお考えですか?

小学校や中学校で、自然の現象に興味を持って直接的に調べるというのはよいと思います。しかし実際には、科学は多方面にひろがり、現代の最先端の研究というのはすごく進んでいますので、それを理解するためにはある程度の基礎知識が必要です。研究者を目指すためには、物理や数学など学校の勉強をきちんとして、知識を地道に積み上げていかないと、その基礎的なスキルは身に付きません。そういう意味では、単純に「何かに興味を持ちましょう」ではなく、1つずつ理解して進んでいくことの面白さを教えることが必要だと思います。

Q. 現在の大学教育についてはいかがですか?

最近は、大学の基礎研究費が少しずつ減っていますが、これは、日本の将来にダメージを与えると思います。研究成果を挙げて予算を獲得する前の、日常的な研究の基盤がだんだん侵されるという恐れがありますので、基礎研究への支援をきちんとして、基礎科学を発展させてほしいと思います。

Q. 現在の大学教育についてはいかがですか?

最近は、大学の基礎研究費が少しずつ減っていますが、これは、日本の将来にダメージを与えると思います。研究成果を挙げて予算を獲得する前の、日常的な研究の基盤がだんだん侵されるという恐れがありますので、基礎研究への支援をきちんとして、基礎科学を発展させてほしいと思います。

小学校時代の小林教授(資料提供:KEK)

Q. 若い研究者へのアドバイスをお願いします。

ブレークスルーはどこから出てくるか分かりませんので、いろいろな可能性を追求してほしいと思います。可能性のある研究をしてほしいですね。そして、すぐに成果に結びつかなくても、自分の考えを大事にして研究を進めていくという姿勢が重要だと思います。

Q. 最後に、子供たちにメッセージをお願いします。

自然というのは、調べれば調べるほど分からないことが出てきますので、非常に奥深いです。そういう意味で、いろいろなことを調べると、非常におもしろいと思いますね。やはり、小さなことでも、分かったときの喜びはきっとあるはずです。それは自然を対象にしなくても、算数でも理科の問題でも何でもよいと思います。何か疑問に思って、それを1つ解いたときの喜び。「よく分かった」というおもしろさ、楽しさを経験することを大事にしてほしいと思います。

ブレークスルーはどこから出てくるか分かりませんので、いろいろな可能性を追求してほしいと思います。可能性のある研究をしてほしいですね。そして、すぐに成果に結びつかなくても、自分の考えを大事にして研究を進めていくという姿勢が重要だと思います。

Q. 最後に、子供たちにメッセージをお願いします。

自然というのは、調べれば調べるほど分からないことが出てきますので、非常に奥深いです。そういう意味で、いろいろなことを調べると、非常におもしろいと思いますね。やはり、小さなことでも、分かったときの喜びはきっとあるはずです。それは自然を対象にしなくても、算数でも理科の問題でも何でもよいと思います。何か疑問に思って、それを1つ解いたときの喜び。「よく分かった」というおもしろさ、楽しさを経験することを大事にしてほしいと思います。

- 関連リンク:高エネルギー加速器研究機構(KEK)