オポチュニティが発見した、水の痕跡が残る岩石。エル・キャピタン(上)とラストチャンス(下)(提供:NASA/JPL-Caltech/Cornell)

Q.アメリカが、太陽系探査の中で特に火星探査に力を入れているのは何故でしょうか?

火星には、水が豊富な惑星であることを示唆する有力な痕跡があります。アメリカが火星探査に力を入れるのは、そのことと関係していると思います。地球上の生命体にとって、水は必要不可欠です。水がなければ生きていけません。私たちが知る限り、太陽系の惑星のなかで、地球以外に地表に水が存在したと考えられるのは火星だけです。現在の推測によると、約40億年前、火星の地表には水が安定して存在していた可能性があります。地球に生命が誕生し始めた頃です。液体の水が安定して存在している場所なら、どこにでも生命は誕生し得るのか。それとも、生命の誕生は10億に1度の偶然なのか。私たちの誕生はただラッキーな出来事だったのか、またはどこででも起こりうることなのか。ロボットを使って探査すれば、比較的安い費用でこの疑問を解くための調査を行えます。そして誰もが知りたがっている、「私たちは宇宙で唯一の生命体なのか」「地球にいることはラッキーなのか」といった問題の核心に迫ることができるのです。火星が太陽系の天体の中で特に注目されているのは、こういった理由からだと思います。

火星には、水が豊富な惑星であることを示唆する有力な痕跡があります。アメリカが火星探査に力を入れるのは、そのことと関係していると思います。地球上の生命体にとって、水は必要不可欠です。水がなければ生きていけません。私たちが知る限り、太陽系の惑星のなかで、地球以外に地表に水が存在したと考えられるのは火星だけです。現在の推測によると、約40億年前、火星の地表には水が安定して存在していた可能性があります。地球に生命が誕生し始めた頃です。液体の水が安定して存在している場所なら、どこにでも生命は誕生し得るのか。それとも、生命の誕生は10億に1度の偶然なのか。私たちの誕生はただラッキーな出来事だったのか、またはどこででも起こりうることなのか。ロボットを使って探査すれば、比較的安い費用でこの疑問を解くための調査を行えます。そして誰もが知りたがっている、「私たちは宇宙で唯一の生命体なのか」「地球にいることはラッキーなのか」といった問題の核心に迫ることができるのです。火星が太陽系の天体の中で特に注目されているのは、こういった理由からだと思います。

火星探査機メイバン(提供:NASA)

Q.NASAでは、これからどのような火星探査が計画されていますか?

今現在、火星表面または軌道で活躍中の探査機は5機ありますが、そのうちの4機がNASAによるものです。次のミッションは、2011年に打ち上げ予定の大型ローバー、「マーズ・サイエンス・ラボラトリー」です。そして2013年には、「メイバン(MAVEN)」というミッションが計画されています。「メイバン」は、初期の火星の大気圏をより深く理解するため、周回軌道から大気の組成と流出率(太陽風により大気が流れ出る速度)を観察します。大気が宇宙へ流出する過程を調べることによって、初期の火星の大気圏は現在より厚かったかを測定できます。地表に安定した液体の水が存在するためには、火星の大気圏は今より厚い必要があります。現在は薄すぎるので、液体の水は地表にまったく存在していません。気圧がもう少し高ければ、大気が暖まって厚くなるので、地表に水が保たれている可能性があります。「メイバン」はこの謎について調べる探査機です。また、これはまだ正式に決定されていませんが、NASAでは2018年に、着陸機またはローバーの打ち上げを検討しています。このように、新しい火星計画が控えていますから、今後、水に関する新情報がたくさん出てくるかも知れません。

Q.博士は今後どのような研究をしていきたいですか?これから5年間の目標を教えてください。

今現在、火星表面または軌道で活躍中の探査機は5機ありますが、そのうちの4機がNASAによるものです。次のミッションは、2011年に打ち上げ予定の大型ローバー、「マーズ・サイエンス・ラボラトリー」です。そして2013年には、「メイバン(MAVEN)」というミッションが計画されています。「メイバン」は、初期の火星の大気圏をより深く理解するため、周回軌道から大気の組成と流出率(太陽風により大気が流れ出る速度)を観察します。大気が宇宙へ流出する過程を調べることによって、初期の火星の大気圏は現在より厚かったかを測定できます。地表に安定した液体の水が存在するためには、火星の大気圏は今より厚い必要があります。現在は薄すぎるので、液体の水は地表にまったく存在していません。気圧がもう少し高ければ、大気が暖まって厚くなるので、地表に水が保たれている可能性があります。「メイバン」はこの謎について調べる探査機です。また、これはまだ正式に決定されていませんが、NASAでは2018年に、着陸機またはローバーの打ち上げを検討しています。このように、新しい火星計画が控えていますから、今後、水に関する新情報がたくさん出てくるかも知れません。

Q.博士は今後どのような研究をしていきたいですか?これから5年間の目標を教えてください。

マーズ・サイエンス・ラボラトリー(左)とスピリット(右)の大きさの比較。(提供:NASA/JPL-Caltech)

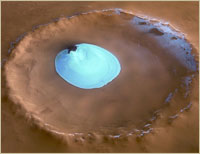

マーズ・エクスプレスが発見した、火星のクレーターに残る氷の塊(提供:ESA/DLR/FU Berlin(G.Neukum))

5年後ということ2015年ですね。それまで2機の「マーズ・エクスプロレーション・ローバー」が動いていたら嬉しいですね。この5年間のうちに、「マーズ・サイエンス・ラボラトリー」の着陸地の選択が終了し、打ち上げが予定されていますが、サイエンスチームの一員として着陸後のデータ処理に関わって、火星のあちこちを見てみたいです。「マーズ・サイエンス・ラボラトリー」は小型の軽自動車ぐらいの大きさで、火星の鉱物の化学的特徴を調査できます。従来に比べてかなり高度な機器が搭載される予定です。すでに私たちは、大変興味深い特徴がある場所を4つ候補地として選んでいます。どの場所のスペクトルも、古代の火星に水が存在していたことを示しています。多くのところで地層が地表から露出しているため、それを観測することで、火星の歴史を調べることができます。地層は下から順に形成されていきますので、上に行くほど新しい年代にできたことになります。また岩石を調査することによって、昔の環境、どのようにして堆積物が今の状態に至ったか、水などにつかって濡れていたのかなど調査することができます。生物の痕跡がないか、有機物または生命体が存在したことを示唆するものがあるかどうかを調べるのです。この調査は、私たちの火星プログラムにおいて、次の大きなステップになることが期待されています。5年ほど前に火星に着陸した「マーズ・エクスプロレーション・ローバー」の2機のローバーは、着陸誤差が100kmとかなり大きいのに対し、「マーズ・サイエンス・ラボラトリー」の着陸誤差は極めて小さく、20kmしかありません。ですから、地層調査を行う場所に簡単にたどり着くことができるはずです。

また、NASAもおそらく参加すると思いますが、2016年打ち上げ予定の欧州宇宙機関(ESA)の火星探査機「エクソマーズ」の着陸地の選択にも協力したいです。このミッションでは、マーズ・サイエンス・ラボラトリーとは異なる観察機器が搭載される、高性能ローバーが計画されています。科学者は、データがどこの国のものでも気にしません。分光計と撮像カメラを搭載したESAの「マーズ・エクスプレス」という探査機が、現在火星を周回していますが、そのデータをよく見ています。同じように、将来「エクソマーズ」にも活躍してほしいと思います。

さらに、「マーズ・リコネイサンス・オービター」のハイライズや小型観測撮像スペクトロメータのデータを、「マーズ・サイエンス・ラボラトリー」や「エクソマーズ」だけでなく、現在検討されている2016年のサンプルリターン計画や、2018年の着陸機打ち上げ計画など、将来の探査機の着地点選びにも使ってみたいです。

また、NASAもおそらく参加すると思いますが、2016年打ち上げ予定の欧州宇宙機関(ESA)の火星探査機「エクソマーズ」の着陸地の選択にも協力したいです。このミッションでは、マーズ・サイエンス・ラボラトリーとは異なる観察機器が搭載される、高性能ローバーが計画されています。科学者は、データがどこの国のものでも気にしません。分光計と撮像カメラを搭載したESAの「マーズ・エクスプレス」という探査機が、現在火星を周回していますが、そのデータをよく見ています。同じように、将来「エクソマーズ」にも活躍してほしいと思います。

さらに、「マーズ・リコネイサンス・オービター」のハイライズや小型観測撮像スペクトロメータのデータを、「マーズ・サイエンス・ラボラトリー」や「エクソマーズ」だけでなく、現在検討されている2016年のサンプルリターン計画や、2018年の着陸機打ち上げ計画など、将来の探査機の着地点選びにも使ってみたいです。

Q.今年の1月にアメリカではオバマ新大統領が誕生しました。これにより、博士のプロジェクトに影響があると思われますか?

あると思います。新しいNASAの長官が就任して、私たちが向かっている目標に新しい方向性が加えられると思います。ただそれが、火星探査計画や、私が携わっているローバー(移動式探査機)などに、どう影響するかはまだ分かりません。前大統領は人類を月へ、そして次に火星へと送ることについて具体的な考えを持っていましたが、オバマ新大統領の宇宙政策はまだ明確にされていません。新大統領や長官は、私たちの仕事に関して多大な発言力を持っています。もし彼らがNASAの方向性が違うと判断したら、大規模な変革もあり得えます。個人的には、火星探査計画は今までのところ成功を収めていると思っていますし、彼らもその価値を認めてくれることを期待しています。

Q.惑星探査、火星探査において、日本に期待することは何でしょうか?

日本が月や小惑星に探査機を打ち上げていることは知っています。どこに行くかを決めるのは日本ですが、火星探査にも興味を持って頂けたらとても嬉しいですね。私たちみんな、協力は惜しまないと思います。

Q.惑星探査の意義は何だと思いますか?

あると思います。新しいNASAの長官が就任して、私たちが向かっている目標に新しい方向性が加えられると思います。ただそれが、火星探査計画や、私が携わっているローバー(移動式探査機)などに、どう影響するかはまだ分かりません。前大統領は人類を月へ、そして次に火星へと送ることについて具体的な考えを持っていましたが、オバマ新大統領の宇宙政策はまだ明確にされていません。新大統領や長官は、私たちの仕事に関して多大な発言力を持っています。もし彼らがNASAの方向性が違うと判断したら、大規模な変革もあり得えます。個人的には、火星探査計画は今までのところ成功を収めていると思っていますし、彼らもその価値を認めてくれることを期待しています。

Q.惑星探査、火星探査において、日本に期待することは何でしょうか?

日本が月や小惑星に探査機を打ち上げていることは知っています。どこに行くかを決めるのは日本ですが、火星探査にも興味を持って頂けたらとても嬉しいですね。私たちみんな、協力は惜しまないと思います。

Q.惑星探査の意義は何だと思いますか?

それは、人間は探求する生き物であるということに繋がると思います。宇宙は無限に広がる未知の場所であり、いつも私たちに新しい知見を与えてくれます。地球はほとんどの場所が探査され尽くしている感がありますが、地球とほかの惑星の違いは何だったのか。地球に存在している私たちはどれだけ幸運なのか。宇宙、私たちの太陽系において私たちは唯一の知的生命体なのか。この類いの疑問はまったく尽きることがありません。多くの人たちが、その答えを知りたいと思い始めていると思います。

科学とは「発見」と「探求」です。これが科学の醍醐味です。実際に現場に行って試してみるまで、何を発見できるかわかりません。次から次へと新しい発見があり、それとともに疑問も湧き続けます。それは尽きることなく、永遠に続くのです。

科学とは「発見」と「探求」です。これが科学の醍醐味です。実際に現場に行って試してみるまで、何を発見できるかわかりません。次から次へと新しい発見があり、それとともに疑問も湧き続けます。それは尽きることなく、永遠に続くのです。