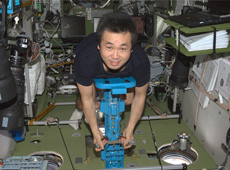

改良型エクササイズ装置で運動をする若田宇宙飛行士(提供:NASA)

Q. 宇宙での医学研究は地上の医療技術にどう貢献していくのでしょうか?

先ほどお話したとおり、宇宙医学は究極の予防医学です。誰でもそうですが、病気は治すというよりも、ならないに越したことはありません。例えば、女性が閉経したあとに骨がどんどん弱くなりますが、宇宙に滞在する飛行士は高齢者の骨粗しょう症患者の約10倍の速さで骨が弱くなってしまいます。およそ4ヶ月半の宇宙長期滞在を行なった若田宇宙飛行士は、毎日2時間の運動をしていても、残りの22時間は地上で寝たきりの状態と同じなのです。一方で、地上にいる私たちは運動していないときでも、手を持ち上げたり、ペンを持つだけでも重さに抵抗しています。いつも重力を身体に受けているのです。人間にとっての適正重力が1Gかどうかはまだ分かりませんが、ある程度の重力がないと私たちは健康な生活ができません。ですから、宇宙といった極限の環境で、骨量減少などすごい速さで起きる身体の変化を予防することができれば、それを地球上でも十分に役立てることができると思います。

また、遠隔医療システムの研究は、医師不足だけでなく、宇宙へ持っていくために開発された小型の高性能装置が、医療技術の向上にも貢献します。ほかの研究についても、その成果を、地球に住む皆さんのために広く還元できると思います。

先ほどお話したとおり、宇宙医学は究極の予防医学です。誰でもそうですが、病気は治すというよりも、ならないに越したことはありません。例えば、女性が閉経したあとに骨がどんどん弱くなりますが、宇宙に滞在する飛行士は高齢者の骨粗しょう症患者の約10倍の速さで骨が弱くなってしまいます。およそ4ヶ月半の宇宙長期滞在を行なった若田宇宙飛行士は、毎日2時間の運動をしていても、残りの22時間は地上で寝たきりの状態と同じなのです。一方で、地上にいる私たちは運動していないときでも、手を持ち上げたり、ペンを持つだけでも重さに抵抗しています。いつも重力を身体に受けているのです。人間にとっての適正重力が1Gかどうかはまだ分かりませんが、ある程度の重力がないと私たちは健康な生活ができません。ですから、宇宙といった極限の環境で、骨量減少などすごい速さで起きる身体の変化を予防することができれば、それを地球上でも十分に役立てることができると思います。

また、遠隔医療システムの研究は、医師不足だけでなく、宇宙へ持っていくために開発された小型の高性能装置が、医療技術の向上にも貢献します。ほかの研究についても、その成果を、地球に住む皆さんのために広く還元できると思います。

Q. 若田宇宙飛行士の次には、野口宇宙飛行士の約6ヵ月の宇宙長期滞在が予定されていますが、これからの長期滞在に向けた課題は何でしょうか?

個人線量計

日本は、今回の若田宇宙飛行士による宇宙長期滞在が初めてですが、アメリカですと通常半年から9ヶ月、ロシアでは1年以上滞在した飛行士もいます。そういう意味では、アメリカやロシアの方が研究が進んでいるわけですが、NASAでは、宇宙放射線、精神心理、骨量・筋肉減少という3点に力を入れて研究をしています。これは日本においても同じです。

宇宙放射線については、放射線が身体にどう影響を与えるか、それをどのように計測すればよいか、また、どのように放射線を防御すればよいかを研究します。宇宙飛行士が何年程度、宇宙に滞在できるかは、そのときに浴びる宇宙放射線の量で決まりますから、そういう意味で、やはり、放射線を正確に測って分析したり、防御することが必要です。

精神心理の分野では、例えば、とても優秀なAという人とBという人がいたとしても、非常に優秀なチームになるとは限らず、お互いに足を引っ張ってしまうこともあります。ですから、リーダーシップやフォロワーシップ、また、どうすればストレスを解消できるかといった精神心理面をよくすることによって、素晴らしいチームを作ります。精神心理のケアはとても大事です。

生理的対策分野では、骨と筋肉の分野が非常に重要です。人間の身体は新しい環境にとてもよく適応しますので、ある程度時間が経てば一定の適応状態になります。例えば、重力のない環境に行くと、宇宙酔いをしたり、心臓の調子がおかしいと感じることがあります。しかし、しばらくすると、「宇宙とはこんなものか」と身体がその環境にアダプト(適応)していくのです。どのくらいの期間が必要かは臓器によって違いますが、宇宙酔いは1〜2日、心臓ですと3日程度で普通の状態に戻り、だいたい1週間もすると宇宙の環境に慣れます。ところが、骨と筋肉に関しては、宇宙には慣れず、宇宙にいればいるほど、骨に含まれるカルシウムがどんどん少なくなっていくし、筋肉も弱くなってしまいます。このように、頭打ちにならない分野については、やはりきちんと研究しなければなりません。宇宙へ行くとどうして骨や筋肉が弱くなっていくのか?それに対処するための運動方法や栄養はどうしたらよいのか?ホルモンや薬で対応できないのか?といったことが課題になります。これは、寝たきりになるとどうして骨が弱くなるのか?骨粗しょう症を予防するためにはどうすればよいのか?という、地球上での医療にも役立つ研究です。

宇宙放射線については、放射線が身体にどう影響を与えるか、それをどのように計測すればよいか、また、どのように放射線を防御すればよいかを研究します。宇宙飛行士が何年程度、宇宙に滞在できるかは、そのときに浴びる宇宙放射線の量で決まりますから、そういう意味で、やはり、放射線を正確に測って分析したり、防御することが必要です。

精神心理の分野では、例えば、とても優秀なAという人とBという人がいたとしても、非常に優秀なチームになるとは限らず、お互いに足を引っ張ってしまうこともあります。ですから、リーダーシップやフォロワーシップ、また、どうすればストレスを解消できるかといった精神心理面をよくすることによって、素晴らしいチームを作ります。精神心理のケアはとても大事です。

生理的対策分野では、骨と筋肉の分野が非常に重要です。人間の身体は新しい環境にとてもよく適応しますので、ある程度時間が経てば一定の適応状態になります。例えば、重力のない環境に行くと、宇宙酔いをしたり、心臓の調子がおかしいと感じることがあります。しかし、しばらくすると、「宇宙とはこんなものか」と身体がその環境にアダプト(適応)していくのです。どのくらいの期間が必要かは臓器によって違いますが、宇宙酔いは1〜2日、心臓ですと3日程度で普通の状態に戻り、だいたい1週間もすると宇宙の環境に慣れます。ところが、骨と筋肉に関しては、宇宙には慣れず、宇宙にいればいるほど、骨に含まれるカルシウムがどんどん少なくなっていくし、筋肉も弱くなってしまいます。このように、頭打ちにならない分野については、やはりきちんと研究しなければなりません。宇宙へ行くとどうして骨や筋肉が弱くなっていくのか?それに対処するための運動方法や栄養はどうしたらよいのか?ホルモンや薬で対応できないのか?といったことが課題になります。これは、寝たきりになるとどうして骨が弱くなるのか?骨粗しょう症を予防するためにはどうすればよいのか?という、地球上での医療にも役立つ研究です。

Q. 長期滞在中の若田宇宙飛行士の健康管理はどのように行なわれていたのでしょうか?

体重測定をする若田宇宙飛行士(提供:NASA)

心電計(提供:フクダ電子株式会社)

若田宇宙飛行士の健康管理を直接担当していたのは、JAXAの宇宙飛行士管理グループです。若田宇宙飛行士は、きちんと栄養面を考えたり、規則正しい生活をおくるほか、骨や筋肉の減少に関して、1日2時間程度の運動をすることになっていました。精神心理面では、2週間に1度、地上の専門家との面接による定期的なチェックを行い、ストレス解消については、インターネットや電話による家族との交信などが行なわれました。また、放射線については、太陽活動が活発になって放射線が多くなった時などは、国際宇宙ステーション内の被曝量の少ない場所に一時的に避難させることも行いました。

Q. 若田宇宙飛行士は宇宙でどのような医学実験を行なったのでしょうか?

日本が行なっている医学研究は3つあります。1つ目は、ビスフォスフォネートという骨粗しょう症の治療薬を予防的に使い、骨が弱くならないかどうかを見る研究です。これはNASAとの共同研究で、クルーの中でも薬を飲む人と飲まない人がいて、帰還後に骨の密度を調べて比較します。やはり、若田宇宙飛行士1人のデータだけでは判断できず、研究対象者の数を増やすことが、医学研究には必要です。もしこの薬が効くと、運動をしなくても骨が弱くならないため、とてもよいと思います。

2つ目は、JAXAが開発したPADLES(パドルス)という放射線被曝量を測る測定器の検証です。これは、フィルムバッジのようなもので、身体につけて、宇宙でどのくらい放射線が当たったかを調べることができます。

3つ目は、遠隔医療システムの一である、ホルター心電計という小型の心電計の検証です。この心電計は24時間心電図をとることができ、そのデータは軌道上から地球に常時送られてきました。心電計を使った研究では、特に、バイオロジカルリズムといって、人間の体内の時計軸がどのくらいシフトするかを調べました。また、遠隔医療では、ハイビジョンカメラを診断に使おうとしています。地上で医師が患者さんを診るときに、視診と言って皮膚の色合いやツヤなどを見ますが、これと同じように、ハイビジョンカメラをつかって、軌道上にいる宇宙飛行士を視診(目で見る診断)できないか検証しました。

Q. 若田宇宙飛行士は宇宙でどのような医学実験を行なったのでしょうか?

日本が行なっている医学研究は3つあります。1つ目は、ビスフォスフォネートという骨粗しょう症の治療薬を予防的に使い、骨が弱くならないかどうかを見る研究です。これはNASAとの共同研究で、クルーの中でも薬を飲む人と飲まない人がいて、帰還後に骨の密度を調べて比較します。やはり、若田宇宙飛行士1人のデータだけでは判断できず、研究対象者の数を増やすことが、医学研究には必要です。もしこの薬が効くと、運動をしなくても骨が弱くならないため、とてもよいと思います。

2つ目は、JAXAが開発したPADLES(パドルス)という放射線被曝量を測る測定器の検証です。これは、フィルムバッジのようなもので、身体につけて、宇宙でどのくらい放射線が当たったかを調べることができます。

3つ目は、遠隔医療システムの一である、ホルター心電計という小型の心電計の検証です。この心電計は24時間心電図をとることができ、そのデータは軌道上から地球に常時送られてきました。心電計を使った研究では、特に、バイオロジカルリズムといって、人間の体内の時計軸がどのくらいシフトするかを調べました。また、遠隔医療では、ハイビジョンカメラを診断に使おうとしています。地上で医師が患者さんを診るときに、視診と言って皮膚の色合いやツヤなどを見ますが、これと同じように、ハイビジョンカメラをつかって、軌道上にいる宇宙飛行士を視診(目で見る診断)できないか検証しました。

Q. 遠隔医療システムの実験データは常時地球に送られて解析されていたとのことですが、どのようなことが分かりましたか?

軌道上との遠隔医療の実験は3回ほど行い、システムが正常に動くことが確認されました。バイオロジカルリズムの実験には若田宇宙飛行士だけでなくアメリカやロシアの飛行士も参加し、すでにデータの解析が行われていますが、データの数としてはまだ少ないので、結果を出すまでにはまだ時間がかかります。遠隔医療システムについては、データの取得から地上への伝送まできちんとできていることが確認され、成果が十分出たといえるでしょう。今は地上でデータを解析していますが、将来的には軌道上で簡単な解析ができるような装置を置くようにしようといった考えも出てきています。しかし、人を対象とした医学研究については、プライバシーの問題もありますので、「これは若田宇宙飛行士のデータです」といって出せません。同じ研究のデータが5〜6例集まって、それが誰のものか分からない状態にしないと一般に公開できませんので、成果を知るには、もう少しデータが必要です。

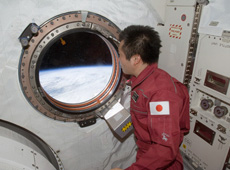

地球を眺める若田宇宙飛行士。遠隔医療実験のデータは地上に伝送(提供:NASA)