Q. 宇宙医学生物学研究室では今後どのような取り組みを行う予定でしょうか?

宇宙医学生物学研究室のロゴマーク

宇宙医学は究極の予防医学であり、私たちは飛行士のためだけに研究しているわけではありません。宇宙飛行士も地球上の人であり、仕事場を宇宙としています。地球上のみんなが私たちの研究結果を享受できるような学問に、宇宙医学を発展させていきたいと思います。

また、なぜ火星での医学も考えるかといいますと、月と環境が違う火星を研究することによって、別の視点で学べるからです。月は地球と近いため、何かあっても最悪は地球に戻ってくればよいし、物資や食料も地球から輸送することができます。しかし、火星の場合は、遠隔医療も自立型を考えなければなりません。地球から遠いため、診断も治療も自力で行うしかないのです。また、閉鎖空間におけるリサイクルシステムをきちんと作る必要もあります。この火星のリサイクルは、地球のリサイクルやエコにもつながります。火星の医学を研究すれば、地上の生活にも役立つと思うからこそ、私は火星をやるべきだと思っています。

Q. 向井宇宙飛行士のこれからの目標は何でしょうか?

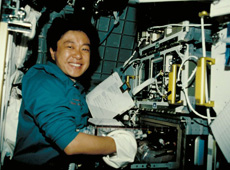

1998年にスペースシャトルに搭乗。宇宙にて実験中(提供:NASA/JAXA)

私は室長という役割で、研究員が開拓する畑作りを一生懸命行っています。私は宇宙飛行士として宇宙へ飛行したり、これまでNASAでの実験にも多く参加してたくさんの研究室を知っています。その利点を使って、私でなければできない新たな畑の開拓を行っています。そして、畑に何を植えるかが重要ですから、種作りも行ってきました。畑に蒔いたその種がだんだん育ってきていますので、ものによっては来年には花が咲いて、実をつけるかもしれません。その実の部分が結果になります。

私は、研究室で行っている研究が成長してきたら、なるべく早く若い世代に引き継いでいきたいと思っています。若い人たちが目を輝かせて、面白いと思ってくれるような研究分野は、若手のやる気をどんどん出してくれるはずです。宇宙医学生物学研究室のみんなが、「この研究室に来てよかった」と思ってくれるような研究室にしていきたいと思います。

私は、研究室で行っている研究が成長してきたら、なるべく早く若い世代に引き継いでいきたいと思っています。若い人たちが目を輝かせて、面白いと思ってくれるような研究分野は、若手のやる気をどんどん出してくれるはずです。宇宙医学生物学研究室のみんなが、「この研究室に来てよかった」と思ってくれるような研究室にしていきたいと思います。

Q. いずれまた一般の方たちの医療現場に携わりたいというお気持ちはありますか?

年を重ねてきたおかげで、若いころにはわからなかった人の悲しみやいろいろなことが幾分か分かるようになってきたと思います。健康の相談役としては若いころよりか良い医者になっているかもしれません。これまでいろいろなことを経験し、人の苦労などが分かるからこそ治せる病気もありますからね。若いころは技術があっても、本当の意味で、患者さんの痛みや辛さがまだ分かっていなかったところがあったと反省することがずいぶんあるんです。ただ、私が専門としていた心臓外科はチームを組んで行う分野ですから、今後、この分野で臨床医に戻るということはないと思います。医療と医学というのは少し違っていて、まずは、教育分野と研究分野からなる医学があります。そして、それを患者さんに役立たせる臨床の分野が医療です。私は今、臨床は行っていませんが、教育と研究には従事していますので、医学の現場にはいます。その現場に「仕事場を宇宙」として積み重ねてきた経験をどんどん活かしていきたいと思います。