アンソニー・コラプリート(Anthony Colaprete)

NASAエイムズ研究センター 惑星大気科学者

2000年、コロラド大学で天体物理学/惑星大気科学の博士号を取得。1990〜2000年、コロラド・宇宙グラント・コンソーシアムにて、スペースシャトルや衛星ミッションの実験機器の設計や製作、較正、飛行解析に携わる。1992〜2000年、大気宇宙物理学研究所にてNASA火星探査機「マーズ・パスファインダー」や「マーズ・グローバル・サーベイヤー」のために、火星大気中の浮遊粒子状物質(エアロゾル)の3次元モデルを作成。2000年よりNASAエイムズ研究センターにて博士研究員。2003年4月より地球外知的生命体探査(SETI)協会の主任研究員。2003年8月より現職。2009年に月面に衝突して観測を行った月探査機「エルクロス」の主任研究員を務めるほか、NASAの将来計画、月ダスト計測ミッション「LADEE」などにも携わる。専門は惑星気候学。

Q. 「エルクロス」の構想はどのようにして生まれたのでしょうか?

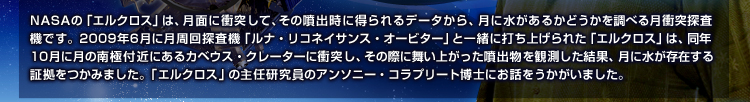

「エルクロス」の熱真空試験(提供:NASA, Northrop Grumman)

「エルクロス」計画のアイデアは、NASAが月探査機「ルナー・リコネイサンス・オービター(LRO: Lunar Reconnaissance Orbiter)」を当初予定していたロケットより大型のロケットで打ち上げることを決めたことから生まれました。そして何らかの理由で、その新しい大型ロケットの月への打ち上げ能力に1,000kg余裕ができたのです。それを有効利用するため、NASAが、1,000kgで何ができるかの案を募集しました。19の提案が集まり、その中から選ばれたのが「エルクロス」です。

「エルクロス」は、衛星本体とセントールロケットで構成されていて、ロケットと衛星が別々に月面に衝突します。まず最初にロケットが月面に衝突し、その時の噴出物の様子を衛星本体が観測した後、衛星自身も月に衝突します。このような、目標に衝突させて観測するという「エルクロス」のアイデアはそれほど新しいものではなく、これまでの知識や経験をもとに開発されました。同じ方法は、テンペル第一彗星に衝突して探査を行ったNASAの彗星探査機「ディープインパクト」などで以前から使われています。また、例えばサターン4Bブースターなど、アポロ時代には月震(月の地震)の実験のために数多くのブースターロケットを月に衝突させました。ですから、「エルクロス」のアイデアが特に新しいわけではありません。

ただこれまでと違っていた点は、月まで打ち上げられる1,000kgの打ち上げ能力を利用して、誘導衛星を開発したことです。探査機を月へ衝突させ、それを地上から観測するのではなく、私たちが誘導衛星と呼んでいる「エルクロス」の衛星本体に搭載した機器を使って、衝突がよく見える真上から観測します。この点が、今回の募集で提案されたほかの衝突ミッションと異なるところだと思います。

Q. どのようにして、「エルクロス」の衝突場所を決めたのでしょうか?

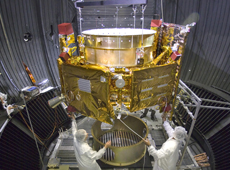

2009年6月、「エルクロス」はLROとともにアトラスVロケットによって打ち上げられた(提供:NASA)

私たちのミッションはLROの打ち上げに相乗りするかたちでしたから、LROの打ち上げ日時に大きく左右されます。目標地点までの到着時間も打ち上げ日によって変わりますので、LROの打ち上げ予定が変更される度に、衝突目標を再検討せざるをえませんでした。

衝突をいつどこで行うかについては、具体的な条件が幾つかあります。一番重要なのは、より高い明度で観測できるよう、衝突によって噴出する蒸気や塵が太陽光に届くことです。もし月の夜側で、深いクレーターに衝突をしたら、当然、噴出物が太陽光に届くまでにはかなり高く上昇する必要があります。ですから、衝突させるクレーターの深さと時期にはかなり配慮しました。打ち上げ日と月の照度条件を考慮しながらその都度変更したのです。計画当初の衝突場所は南極付近のクレーターでしたが、LROが打ち上げを延期すると、今度は北極付近に目標を変え、さらに打ち上げが延びると、もとの南極に目標を戻すといった具合です。そして、2009年6月にLROが打ち上げられて、ようやく月の衝突する領域が確定しました。

私たちが検討していたターゲットは、「カベウス」「カベウスA」「カベウスB」の3ヵ所のクレーターで、地球からでも衝突が観測できるような場所にある「カベウスA」に決めていました。しかし、LROによる観測によって、「カベウス」に水素が豊富に存在していることが分かったため、衝突地点を「カベウスA」から「カベウス」に変更しました。これは衝突予定日の2週間前のことで、本当にぎりぎりでしたが、より確実性のある場所に決めることができて、本当にラッキーだったと思います。

Q. 事前に十分な調査をしていても、実際に行ってみないと、そのクレーターの内部は分からないと思います。探査機を衝突させる前はどのようなお気持ちでしたか?

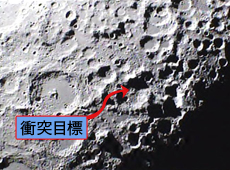

カベウス・クレーター内の、セントールロケット衝突目標(提供:NASA)

あらゆる点を検討した上で、可能な限りベストな決断を下しましたが、目標を「カベウス」に決めた後も、どんなデータでも集められるだけ集めたり、私は絶えず電話で誰かと話しているか、LROの科学機器の主任研究員とのミーティングに明け暮れていました。実は、カベウス・クレーターには、M1と呼ばれる大きな丘があり、衝突地点によっては、地球からの視界をかなり遮ってしまう可能性がありました。この制約について正確に理解し評価するために、観測主任や天文学者たちと直接話していたのです。また、ハッブル宇宙望遠鏡でも衝突の様子を観測するため、ハッブル宇宙望遠鏡の軌道と私たちの衝突のタイミングを調整する必要がありました。どこに行くか、何をするかについて考えを練るのにかなりの時間を費やしましたね。そして、決断が下された後は、定まった目標を成功させるために、間違いや遣り残しがないよう細心の注意が払われました。まるで天文学者全員と地上観測のスタッフ、LRO、その他大勢と目まぐるしくダンスを踊っていた気分でした。未知のことに対する不安や心配はたくさんありましたが、忙しすぎて考える暇がなかったです。

Q. いざ衝突する時のミッションチームの様子はいかがでしたか?

衝突成功に喜ぶ「エルクロス」のミッションチーム(提供:Eric James / NASA Ames)

私たちは、何が見えるか、またどうしたらそれを見ることができるかを絞るために、多くのモデルの構築、理論研究と実験を行いました。そこから得た結論は、かなりの成果が期待できる可能性があること、また、何が観察できるか不明である、ということでした。これらを考慮して、観測活動の内容を、全ての波長、異なる色、カメラ、波長計などあらゆる種類の科学機器を使って、ある一定の領域の観測に焦点を当てる代わりに、自分たちの目を大きく見開き、できるだけ多くをカバーすることにしたのです。そうすることで、もし何か不確かな現象が起きても、それをうまくまとめることができると考えました。結果的にたくさんの驚くべき発見がありましたから、このような態度で臨んで正解でした。

実は、これは彗星探査機「ディープインパクト」のミッションから学んだことなのです。「ディープインパクト」がテンペル第一彗星に衝突する時に、予測される現象のモデルが100個ありましたが、1つも当たっていませんでした。このような衝突ミッションの場合、コントロールが極めて難しく、再び取り組むことがあればもっとうまくできるとは思いますが、必ずしも同じことを目にするとは決して思いません。どこに、どのように衝突するかによって大きく違ってくるからです。惑星探査には予想外のことが起きるものですが、中でも衝突ミッションは特に予測が難しく、とてもユニークだと思います。