Q. もともと博士の専門は何の研究でしょうか?また、なぜそのことに興味を持つようになったのですか?

同僚と一緒に「エルクロス」の初期データを考察するコラプリート博士(提供:Dominic Hart / NASA Ames)

惑星気候学を専門としています。火星の三次元雲対流モデルの作成など、雲で気候モデルを構築し、地球や火星の気候、および金星やほかの惑星における雲の影響を研究してきました。また、太陽からの紫外線の変動を調べる太陽観測計画にも数多く携わりました。気象測定のための装置の開発もしました。さらに、火星や地球の大気における、衝突による影響やその過程についても研究してきました。そのような中で、私が、火星大気における衝突の影響のモデルを構築していることを知っているある人が、「おそらくアンソニーなら月へ衝突したときの塵の噴出量の計算について何か知っているはずだ」と言ったことで、私のエルクロス計画への参加が決まりました。私たちが「エルクロス」で行ったことは、一時的に、月に塵の大気を発生させることでしたから、ある意味、塵だらけの火星の大気の研究をしていた私のバックグラウンドが役立ったと思います。

私が惑星気象学に興味を持ったのは、もともと複雑で非線形である気候システムに興味があったからです。また、私の父はアポロやスペースシャトルの宇宙プログラムに携わっていましたので、小さい頃から宇宙への関心はありました。惑星気象学は、複雑系システムの研究に対する私の愛情と、惑星への興味、宇宙への情熱が合わさった面白い研究分野です。

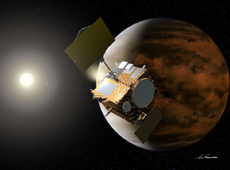

Q. 日本は、今年、金星の大気を調べるための金星探査機「あかつき」を打ち上げました。これについてどう思われますか?

金星探査期「あかつき」(提供:池下章裕)

金星についてはまだ全く解明されていない初歩的な謎がたくさんあります。ですから、金星を直接探査する「あかつき」は、長いこと着手されていなかった金星の研究を次のステップへと導いてくれる、非常に重要なミッションだと思います。

私が思うに、あらゆる惑星は太陽系における研究室のようなものです。金星も、これまで地球、火星、月、巨大ガス惑星などが研究されてきたような方法で研究され、すべてのシステムのメカニズムを理解する上で非常に役立つでしょう。比較惑星学と呼ばれる分野がありますが、1つの惑星だけを研究するよりも、それぞれの惑星のシステムを比較することで、より深い理解を得ることができます。

現在私は、金星表面の探査が目的のNASAのニューフロンティア計画に携わっていて、大気構造や乱流などの観測を行う大気構造調査の主任を務めています。私たちの研究と、例えばヨーロッパの金星探査機「ビーナス・エクスプレス」やその他の金星探査ミッションがこれから行うであろう、または現在行っている観測と、深く関与しているところがあります。ですから、日本の金星探査は非常に楽しみですし、金星の気候について重要な新発見があることを期待しています。

Q. 現在、ほかにどのようなプロジェクトに携わっていますか?

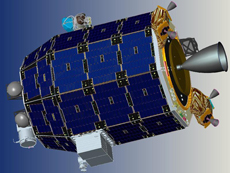

月ダスト計測ミッション「LADEE」(提供:NASA)

現在は、「エルクロス」のたくさんのデータを処理中で、ミッションの仕上げに多くの時間を費やしています。そのほか、NASAのエイムズ研究センターやゴダード宇宙飛行センターが共同で、2012年末に打ち上げる予定の、大気や塵などの月環境を観測する、月ダスト計測ミッション「LADEE (Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer)」に搭載する紫外可視分光光度計の主任研究員を務めています。Q. 博士の今後の研究における目標は何でしょうか?火星の気候、古代火星の気候、そして衝突がこれらに与えたかもしれない影響など、火星に関するいくつかの問題に再度取り組む予定です。私は自分のゴールがどこにあるのか、まだ分かっていません。先ほどお話したように、月探査や金星探査計画にも携わっています。おそらく、このように手広く研究しないほうが、自分の目標を定めることができるのかもしれませんが、惑星探査は本当にすべて面白いので、どれもやめることができないのです。

Q. 惑星探査において、日本に期待することは何でしょうか?

記者会見中のコラプリート博士(提供:NASA)

アメリカ以外の国が惑星探査を行っているのは、とても嬉しいです。日本には、打ち上がったばかりの金星探査機「あかつき」がありますし、将来の惑星探査計画もあります。それらはきっと大変素晴らしいミッションになるでしょう。

今は天文学の黄金時代だと言う人がいるように、望遠鏡やカメラ、検出器などの観測技術がすばらしく進歩し、天文学上これまでできなかったことが可能になりました。そして、これはあくまでも私の考えですが、惑星探査も黄金期に突入しつつあると思います。現在、多くの国が宇宙飛行や惑星間飛行の能力を持つようになり、将来さらに惑星探査に参画する国が増えるでしょう。このようにして私たちの太陽系への理解が深まり、惑星探査が飛躍的に前進すると私は思っています。

ここ数年、宇宙開発はさまざまな事情から経済的に厳しい状況下にありますが、惑星探査は未来への投資でもあり、ある1つの国の政策や経済状態によって左右されることなく、地球上のすべての人に利益を与えるものであってほしいと思います。

Q. 惑星探査の魅力は何だと思いますか?

惑星探査の魅力は、ほかのさまざまな世界を研究できることだと思います。そして、その過程で、私たち自身について多くを学べることではないでしょうか。ほかの世界の地表に立ったらどんな感じがするのだろう、その地表はどうやってできたのだろう、私たちの太陽系の向こうにはどんな世界が存在しているのだろう、と考え始めるときりがありません。このように、限りなく人間の想像力をかりたてるのも惑星探査の魅力だと思います。