Q. 「エルクロス」のこれまでの科学的成果を教えてください。

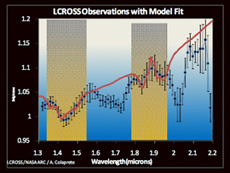

近赤外線分光器による観測データ。赤線は水蒸気と氷の混合物に見られるスペクトルのモデル。黄色の領域は水の吸収帯(提供:NASA)

![]()

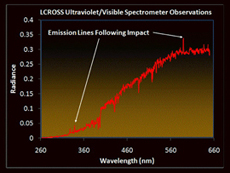

紫外線・可視光分光器による観測データ。矢印の先が、水と塵の化合物に特徴的な輝線(提供:NASA)

![]()

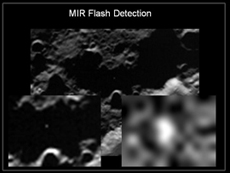

衛星本体の近赤外線カメラがとらえたセントールの衝突体(左)と衝突時の閃光(右)(提供:NASA)

![]()

これまでの最も大きな成果は、月に水があることを確認したことです。「エルクロス」は月の南極にあるカベウス・クレーターに衝突しましたが、このクレーターには太陽光が全く当たらない永久影があり、そのような領域には氷が存在する可能性があると言われてきました。「エルクロス」は、衛星本体とセントールロケットから構成されていますが、まず初めにロケット部分、その約5分後に衛星本体が、それぞれカベウス・クレーターに衝突しました。そして、クレーター衝突時に舞い上がった物質の組成を調べたところ、上層からは水蒸気と塵、下層からは重い物質が検出され、その両方の層から水を示す証拠が見つかったのです。それらの噴出物は、クレーターの底にあったものと考えられます。

具体的には、「エルクロス」に搭載された近赤外線分光器で得られたデータが、水蒸気と氷の混合物に見られるスペクトル・データと見事に一致しました。ほかの化合物でしたら、これほどぴったり一致することはないでしょう。また、紫外線・可視光分光器によるデータからは、水が太陽光で分解される時に生成される「ヒドロキシ基」の存在を示すスペクトルの特徴が見られました。その結果、これまで考えられていた以上に、月には水が広範囲にわたって大量に存在している可能性がでてきたのです。

エルクロスはその他にも膨大なデータを得ることができ、現在分析を行っています。今ちょうど論文を書いているところなので、残念ながらここでは発表できませんが、驚くようなデータがぞくぞくと出てきています。それらはとても興味深い内容ばかりですので、新しい発見に期待してください。Q. 2009年10月に「エルクロス」がクレーターに衝突した時には、予想されていた強い閃光や塵の雲が発生しませんでした。これは事前に皆が予想していたことと違いましたが、この結果にガッカリしましたか?いいえ。カベウス・クレーターへの衝突は地上から観測しにくいことは初めから分かっていましたし、そのことについては衝突の直前、皆に伝える努力をしていました。衝突の前日に私は多くのプレスインタビューを通して、「皆さんがご覧になるのはスペクタクルな現象ではなく、おそらく、黒いものが少しだけグレーになる程度のものです」ということを伝えていたのです。しかし、NASAですら大爆発のイメージ図を公開し、皆さんの期待を高めました。ドラマチックな様子を期待する方が多かったと思いますが、現実の科学の世界ではそうはいかないんですね。

実際はこのような感じでした。セントールロケットの衝突から20秒後、視界のよい「エルクロス」の衛星本体からは、約600km先にサンフランシスコ市くらいの大きさの塵雲が見えていました。600kmほど離れたところから観測しても、莫大な大きさの塵雲があったのですから、かなりスペクタクルな衝突だったと思います。一方、衝突時の閃光は秒速およそ2kmで広がっていきました。最初、爆発は外に向かって水平方向に広がり、非常に速いスピードで塵雲が高度15〜20kmまで上昇しました。この塵雲とは、クレーターから発生した1000度の高熱の蒸気雲です。これらの現象は予測されておらず、とてもドラマチックな光景でした。しかし、その雲は地球からでは見えませんでした。

大爆発が起きるのではないかと皆さんに期待をさせてしまいましたが、これはある意味良かったように思います。なぜなら、世界中の何百万人もの目を月に向けさせ、月について考えてもらうことができたからです。ここ数年、JAXA、インド、中国、そしてアメリカの多くの人々が開発してきた、素晴らしい月探査に注目してもらえるいい機会になりました。そして、とてもポジティブな印象を与えてくれました。あの衝突の夜に、多くの人たちが月に関心を持ってくれたこと、また、私たちのミッションについて議論が起ったのは嬉しいですね。「エルクロス」が、月にはまだ分からないことがたくさんあることを示し、皆さんの注目を集めたことは確かです。今回の成果が、きっと今後の惑星探査ミッションにもつながっていくと思います。

Q. 2008年から2009年にかけて月を探査した日本の「かぐや」についてはどう思われますか?

月周回衛星「かぐや」(提供:池下章裕)

「かぐや」は多くの点で非常に優れたミッションで、「エルクロス」の成功を実現させるためにも大変重要なミッションだったと思います。私たちは、月のクレーターや北極と南極を理解するために、「かぐや」のデータを使いました。特に「かぐや」による月の地形図は、私たちが衝突場所を絞り込む際に大変役に立ち、あのデータがなければ適切に評価ができなかったと思います。ターゲットの選定を手伝ってもらうために、「かぐや」の地形カメラの主任研究員とも仕事をしましたが、「かぐや」のレーザ高度計と地形カメラは、私たちの成功に確実に貢献してくれました。Q. 日本では、「かぐや」の後継機として、月面に着陸して移動ロボットを使って周辺を詳しく調べる「SELENE-2」を検討しています。これについてどう思われますか?「エルクロス」のこれまでの実績や成果は、月がまだ未調査の荒地であるという、さらなる問題を提起したと思います。これはとてもいいことで、月探査が有益である証拠ですし、優れたサイエンスは、答えよりも多くの問題を生み出すものです。そして、将来月に戻って再び地表に降り立つことは、「エルクロス」などこれまでのミッションで得た経験と知識を、次のステップへと導くために不可欠だと思います。そういう意味で、新しい月探査ミッションには期待しています。