Q. JAXAは2005年に宇宙教育センターを設立しましたが、その活動は教育界全体にまだ充分浸透していません。教育現場に活動を広げるために、何かアドバイスはありますか?

JAXA宇宙教育センターの学校教育支援

教員たちが興味を持っていること、何を必要としているのかを見つけ出してそれを活用すればいいだけだと、私は思います。教員たちの興味や関心を足がかりにしていくのです。例えば宇宙に関する教育などは、教員たちにとってもかなり興味深い分野ではないでしょうか。特に学校の授業の一環としてできるプログラムがあれば、子供たちにとっても興味深いはずです。なぜなら子供たちは本当に宇宙関係の話題が大好きですからね。子供たちは、宇宙飛行士のことを考えたり無重力状態について考えたり、宇宙でどんな実験ができるかを考えたりすることが好きなのです。ですから先生も興味が持てて、子供たちもワクワクできるという点では、宇宙を題材とした教育方法はとてもいいことだと思います。教員たちの要求を実現できれば、JAXAの宇宙教育センターの活動はもっと教育現場に広がっていくと思います。

また私たちの教員向け講座では、先生たちが実際に科学者と話す機会があるのですが、それはとても貴重な経験となるようです。普段は科学者と接する機会はあまりありませんから、身近な生身の人物として科学者を思い描くことも難しいのかもしれません。しかし実際に教室で面と向かって科学者と話してみると、ぐっと身近な存在になるようです。しかもその科学者たちが先生たちに敬意を持って接してくれるので、教育のプロとして、また一人の人間としても大きな体験になるわけです。そして科学者が熱意を持って語りかけ、自分たちの仕事を一生懸命伝えようとする姿を見て、その熱気をそのまま授業に持ち込みたい、持ち込めるに違いないと実感できるらしいのです。そういう意味で、科学者たちに教員向けのトレーニングに参加してもらうことも重要だと思います。

Q. ところで日本の宇宙開発計画についてはどんな印象をお持ちですか?

「きぼう」日本実験棟で作業をする山崎直子宇宙飛行士(提供:NASA)

とても良い印象を抱いていますよ。日本が宇宙開発に大きな力を注いできたことはよく知っていますから。日本は、国際宇宙ステーション(ISS)の重要なパートナーでもあり、ISSで実験を行い、その成果を引き出すために積極的に取り組み、世界を引っ張ってきた国のひとつです。そういう点で日本は、私たちがISSをどう活用すべきなのかというお手本を示してくれたと言えるでしょう。また、宇宙開発の技術や宇宙科学を重視して取り組む日本の姿勢は、これまで実に印象的でした。ですから私は、日本の宇宙開発計画とそれに対する日本の関心の高さについて、とてもいい印象を抱いています。

Q. オバマ政権発足以来、アメリカの宇宙政策そのものが変化してきているように思いますが、そのことについてどう思われますか?

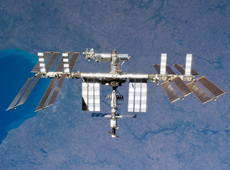

国際宇宙ステーション(提供:NASA)

オバマ大統領が2010年4月に提案した新たな宇宙政策は、まだ米国政府の承認を待っている段階ですので、国家政策として正式なものになるまでにもう少し手続きが残っている状況です。しかし、実際に良い方向へ変わってきていると思います。というのはまず、ISSの運用が2015年以降まで延長されることです。アメリカは2015年にはISSの予算を打ち切る計画でしたが、新しい政策では最低でも2020年まで、おそらくそれ以降もISSの維持・運用のために予算がつくことはほぼ間違いありません。そして、科学技術の開発や民間利用のために、ISSをこれまで以上に活用することが重視されるようになると思います。いずれも最近の政策の変化によるとても前向きな結果だと思います。

また、これまで長らくNASAの予算編成のなかで無視されてきた技術開発が、以前よりも重視されるようになりました。これはとても良い傾向だと思います。それから、アメリカの有人宇宙探査計画の力点も変わっていくようです。まだ詳細は決まっていませんが、これまで開発を進めてきた月面の有人探査ではなく、小惑星や火星を有人探査することが考えられています。これはとてもワクワクする展開ですね。

さらに有人宇宙探査計画で国際協力を積極的に進めていこうという動きもあります。もっと国際色を持たせようということです。例えば前政権で進められていた月探査計画は、アメリカ単独のいわば「アメリカの計画」でした。しかし、これからの有人宇宙探査ではISSでの経験を活かして、より国際的な協力を進める努力が必要となるでしょう。これらはどれも望ましい傾向ですので、今後どうなっていくか注目したいと思っています。

Q. ISSの運用には多額の税金を投入することもあり、実際に私たちの生活にどう役立っているかが注目されるところです。これについてはどう思われますか?

ISSに滞在中の第23次長期滞在クルー(提供:NASA)

ISSはほとんどのモジュールの組み立てを終えて、6人の宇宙飛行士が滞在できるようになりました。これからは、NASAもISSの活用にもっと資金を回せるようになりますので、当初ISSに期待されていた成果が徐々に目に見える形で出てくるのではないかと思います。

ISSの成果は、科学や技術などさまざまな分野で、潜在的に大きな可能性を秘めたものがたくさんあるはずです。地上の実験室とは大きく異なる、真空の中でできる実験設備が宇宙にあるわけですからね。例えば物性物理学(=物質に関する科学)などは以前から多くの人たちが期待を抱いている分野で、地球周回軌道上でこれまで以上に時間をかけて実験を行えることは、とても貴重なことだと思います。そのほか宇宙船用のロケットエンジンの開発などでも、ISSで試験ができないかと最近大いに注目されるようになってきたと思います。さらに、環境科学や地球科学の分野でもISSは期待されるようになっていますし、有効に活用する方向へと進んでいくと思います。

ISSの完成までにあまりにも長い時間がかかっているのは確かですが、これからはいよいよ成果が出てくる段階に入っていくのです。ISSの利点をまさにこれから活かしていける、そんな出発点に立っている分野は実際にいくつもあると思います。

Q. 博士の当面の目標はどのようなことでしょうか?

©2007 Rebecca Lawson Photography

サリーライド・サイエンス社では今後、次のことに力を注ぎたいと思っています。まず「アースカム」のプロジェクトを拡大していくことです。そして教員トレーニング・プログラムの対象を米国内の多くの学区に拡大していくつもりです。さらに私たちが出している本や教材をデジタル化して、電子媒体に載せることにも力を入れたいと思います。

デジタル化すれば、インターネットなどを通じて世界中の人に配信することができますので、グローバルに活動できます。デジタル化には費用がかかりますが、海外市場に活動を広げることができれば、経済的な採算もとれるでしょう。そして、海外の方と連携して教材を開発するという意味でも、グローバル化はとても有効的です。実際に、海外の方から教材についての問い合わせを受けたこともあります。将来、日本の学校とも何か組んでできるかもしれません。そうなればすばらしいですね。デジタル化は教育の未来にとってとても大きな波であり、私たちにとっても重要な活動となります。今後はそのような方向へと進んでいきたいと思います。 Q. 最後にひとつ聞かせてください。もし子供たちから「なぜ宇宙へ行きたいと思ったのか」と質問されたら何と答えますか?私ができそうなことのなかで、いちばん「かっこいい」ことだと思ったからです。そして宇宙へ行けば私が学んできた科学を活かすことができて、しかもすばらしい冒険と探求のチャンスを得られるということが魅力でした。宇宙へ行きたいという気持ちは、子供の頃からずっと私の心の奥底にあったものだったのです。宇宙へ行きたいと言う子供たちがいれば、私は迷わず「ぜひ行きなさい」と勧めますよ。