Q. 2010年を振り返って、国内外で高く評価されたプロジェクトは何だったでしょうか?

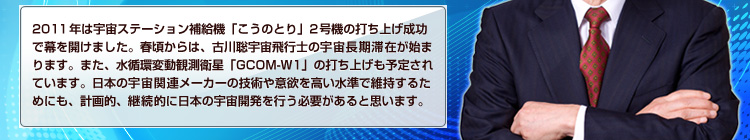

ISSにて野口(左)、山崎(右)両宇宙飛行士(提供:NASA)

昨年はいろいろな出来事がありましたが、なんと言っても小惑星探査機「はやぶさ」の活躍が印象に残っています。「はやぶさ」が持ち帰った微粒子が小惑星イトカワに由来するということも分かり、大きな話題になりました。これから世界中でこの粒子について調べることになりますので、今後何が分かるのか、皆さんも大いに注目していただきたいと思います。全国で行われている帰還カプセルの展示も好評で、もし機会がありましたら、ぜひご覧いただきたいと思います。

また、小型ソーラー電力セイル実証機「IKAROS」は、世界初となる太陽からの光の圧力による推進を実証しました。今後、太陽系のより遠くの天体を探査するための、さきがけとなる成果だと思います。さらに、9月に打ち上げた準天頂衛星初号機「みちびき」も順調に飛行しており、正確な測位が実証できれば、精度の高い日本独自の衛星測位システムを構築することができます。

そして野口宇宙飛行士は、日本人最長となる約5ヵ月半におよぶ宇宙長期滞在を行いました。その長期滞在中には、山崎宇宙飛行士がスペースシャトルによる宇宙飛行を行い、初めて、宇宙空間に2人の日本人が同時に滞在しました。ほかにもいろいろありましたが、日本国内の宇宙に対する評価はもちろん、世界的にも日本の宇宙ミッションが注目を浴びた1年であったと思います。

Q. 「はやぶさ」の活躍は、一般の方からも大いに注目され盛り上がりました。この状況をどのようなお気持ちでご覧になっていましたか? また「はやぶさ」の成功による、JAXAのメリットは何だったと思われますか?

地球に帰還した「はやぶさ」のカプセル

大好評の「はやぶさ」帰還カプセルの展示

JAXAの成果に国じゅうが感動し、あれほどまでに熱中したのは日本の宇宙開発史上、初めてです。2005年頃に行ったアンケート調査では、「日本の宇宙開発を担当している組織は?」という質問への正解率は10%に満たなかったんですが、「はやぶさ」の地球帰還でJAXAが広く知れ渡ったことを感謝しています。

「はやぶさ」が地球の大気圏に再突入する瞬間は、JAXAのコントロールルームで見守っていましたが、これまで何度も「もうダメだ」という思いをさせられてきましたので、正直、正否は半々だろうと思っていました。宇宙に出た衛星や無人の宇宙船や探査機は、人の手が届かないので、トラブルが起きれば運用の継続は一気に難しくなります。そう考えると、「はやぶさ」はよく粘ってくれたと思います。

その後、オーストラリア南部のウーメラの砂漠でカプセルが見つかり、さらに、その中から小惑星イトカワから持ち帰ったサンプルが見つかったということはまさに快挙であります。月より遠くの天体の物質を持ち帰るという人類史に残る初成果をJAXAが成し遂げたのです。サンプルの粒子の大きさは10マイクロメートルほどで、とても小さいと思われるかもしれませんが、ナノサイズの物質を扱っている専門家にとっては、通常研究しているものより100倍から1000倍は大きいわけです。日本、そして世界の科学者たちによるサンプルの分析が進めば、太陽系の起源の解明にもつながりますので、国内はもちろん世界からも当然注目を浴びます。今年の春までに分析結果が出始めると思いますが、何が出てくるか期待していてくださいね。新しい発見があれば、サイエンスの分野でも日本は世界をリードできるでしょう。

また、「はやぶさ」のカプセルが地球への帰還を成功させたことにより、日本は大気圏再突入に関する技術も手に入れたことになります。これは、現在計画中の、地上で回収できる機能を持った回収機能付加型宇宙ステーション補給機「HTV-R」にも重要な要素になると思います。HTV-Rは、宇宙ステーション補給機「こうのとり」(HTV)の改修型で、国際宇宙ステーション(ISS)からの物資回収を可能にする無人宇宙船です。

Q. 「はやぶさ」だけでなく、小型ソーラー電力セイル実証機「IKAROS」も、世界初の快挙を成し遂げたと言われています。このような冒険的なミッションに、JAXAは今後も挑んでいきたいですか?

宇宙空間で帆の展開に成功したIKAROS

「IKAROS」の成功により、木星より遠い宇宙探査の足がかりができたと思います。これまで日本が探査機を送れたのは、比較的地球に近い天体です。なぜなら探査機を稼働させるエネルギーを太陽電池パネルに頼っているからです。木星以遠の太陽から遠い惑星では、太陽電池に頼らなくても済む継続的なエネルギーや、推進力を得る方法が鍵となります。アメリカやロシアの、木星や土星など遠くの惑星に行く探査機には原子力電池が使われていますが、日本は、安全性などを考慮して探査機に原子力電池を搭載していません。そのため遠い惑星に探査機を送るためには新しい技術が必要です。

「IKAROS」で実証した太陽の光子を利用する推進技術やソーラー電力セイルでの発電と、「はやぶさ」で実証したイオンエンジンを併用したハイブリッド推進に期待が寄せられます。地球の軌道や月など比較的近いところは、これから民間による商業化が進んでいくと思いますので、JAXAではさらに遠い天体の探査や、宇宙科学などの冒険的なミッションに取り組んでいきたいと思っています。

Q. 今後のJAXAの月・惑星探査計画についてどのような考えをお持ちですか?

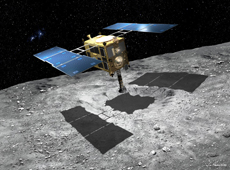

小惑星探査機「はやぶさ2」(提供:池下章裕)

昨年の12月、金星探査機「あかつき」は、金星をまわる軌道へ投入できませんでした。支援していただいた国民の皆様には大変申し訳なく思っております。「はやぶさ」の活躍により、宇宙探査に対して国内が良いムードに盛り上がった中での失敗は本当に残念でした。「はやぶさ」は運良く戻ってこれましたが、今後は成功率をアップするために、多少のトラブルが発生してもリカバリーできるような設計にしたいと思います。

もちろん、常に成功率100%を目指していますが、宇宙開発に100%の保証はありません。常にリスクを伴っています。だからこそ、トラブルが発生してもいかにリカバリーできるかということが成功率をアップさせるのです。そういう意味では「はやぶさ」はいい例です。トラブルが発生してもあらゆる英知を注ぎ、問題を解決して成功に導くということが、JAXAには身に付いてきていると思います。「あかつき」は金星への軌道投入が100%駄目ということではありません。今後のリカバリーに期待していただきたいと思います。

そのほか、現在JAXAではさまざまな月・惑星探査計画が進められています。2014年の打ち上げを目指しているのは、ヨーロッパ(欧州宇宙機関:ESA)と合同で開発中の、水星探査計画「BepiColombo」です。また、「はやぶさ2」の計画も予定しています。これは、イトカワとは異なる素性の小惑星からサンプルリターンをする計画で、今回「はやぶさ」が持ち帰ったサンプルと比較して、太陽系の起源についてさらに解明したいと思います。そして、月着陸探査機「SELENE-2」は、月面に探査ロボットを送り込む計画で、2015年に月に探査機を着陸させることも検討しています。