Q. 国際宇宙ステーション(ISS)はJAXAの事業予算の中で大きな比重を占めますが、参加を続けるメリットは何でしょうか?

「きぼう」で行われた光を使った芸術実験(「Spiral Top」逢坂卓郎/JAXA実施)

訓練中の古川宇宙飛行士(提供:NASA)

ISSは国際的に参加国間で調印している計画ですから、日本だけが勝手にやめるといったことはできません。昨年の事業仕分けによって予算を削減されたのは事実ですが、日本政府は、ISSへの参加を予定より5年間延長し、2020年まで継続することを早々に認めてくれています。日本は、協力国の中ではNASAについで2番目に延長を決めていますので、宇宙機関長会議などでは優位に立つことができました。また日本は、参加国の中で運営維持に関する貢献度が、アメリカ、ロシアに次いで3番目となり、それによって日本人宇宙飛行士を滞在させることのできる権利を全体の12.8%持っています。具体的には、1.5年に1人、日本人宇宙飛行士を送り込むことができます。ですから日本の研究機関や企業のみなさんには、是非、積極的に国際宇宙ステーションを使っていただきたいと思います。

また「きぼう」日本実験棟については、科学的な実験も大いに進めておりますが、宇宙ステーションは世界人類のもので、科学者のためだけにあるわけではありません。そこで私たちは、ISSを人類の新しい文化の創造の場にしようと率先して取り組んでいます。「きぼう」では理科系の実験だけでなく、人文科学や社会科学の実験、芸術的な活動も行われています。芸術的な実験をISSにいる宇宙飛行士にお願いすると、みなさん本当に率先して一生懸命にやってくれます。軌道上での人文社会的な実験には大いに意味があると考えており、これまでの成功をこれからどのようなかたちで文化的な成果につなげていくかが、勝負どころだと思います。

国際宇宙ステーションは世界各国で力を合わせて作った新大陸であると考えておりますので、この世界財産を維持する価値は計りきれません。また、ISSの建造の開始後、参加国間での戦争や国際紛争は皆無ということから、宇宙進出は世界平和実現の道であるとも言えます。ISSの維持と運用には、世界の中でも高水準の技術と知識が必要ですが、それらの技術は我が国の科学技術の発展のためにも大きく貢献するものだと思います。 Q. 国際宇宙ステーションの今後の運用も含め、JAXAの有人宇宙ミッションの計画を教えてください。 2011年春頃から古川宇宙飛行士の宇宙長期滞在が始まります。また、2012年初夏頃からは、星出宇宙飛行士の長期滞在も予定されています。国際宇宙ステーションの運用は2020年まで延長されましたが、今後は宇宙飛行士候補生の3人も長期滞在をすることになると思います。今後、1年程度に1度日本人が宇宙に滞在するとなると、今いる宇宙飛行士だけでは足りなくなる可能性がありますので、新しく宇宙飛行士を募集する必要があるかもしれません。

Q. 宇宙ステーション補給機「こうのとり」2号機(HTV2)が2011年1月22日に打ち上げられました。「こうのとり」を将来的にどうしていきたいと思われますか?

宇宙ステーション補給機「こうのとり」1号機(提供:NASA)

「こうのとり」は毎年1機のペースで打ち上げる計画です。「こうのとり」は国際的にも高く評価されていますが、機能的に優れているだけではなく、その見た目に関しても美しいと評判です。また、「こうのとり」に、地球へ帰還する回収機能をつけたHTV-Rの開発検討も行われています。HTV-Rの「R」はリターンの「R」です。

「こうのとり」の2つある貨物室の1つは、与圧空間、つまり、人間が乗っても大丈夫なようになっています。現に国際宇宙ステーションにドッキングした後、この与圧部分の貨物は、宇宙飛行士が「こうのとり」の中に入って運び出しています。与圧部分を打ち上げ、安全に地球に帰還することができれば、それは人が乗れる宇宙船を打ち上げ回収しているのと同じことです。したがってHTV-Rは、日本の有人宇宙船実現に向けての試金石になるものです。ですから「こうのとり」の有人化はぜひやりたいと思っています。

「はやぶさ」のカプセルで大気圏再突入の高熱に耐える高度技術を確立しましたので、あとは人間を乗せるための設計をして、実験と実証を進めることができればと思います。ヨーロッパの補給機ATVは2020年に有人化を目標としていますので、勝ち負けではありませんが、それに負けないよう、2010年代の半ばにHTV-Rの初フライトを成功させたいと考えています。

Q. JAXAの人工衛星は、昨年はどのような国際的な貢献をしましたか?

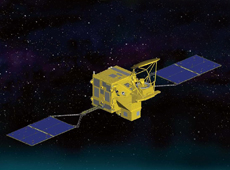

温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」

自然災害等への貢献を推進する国際協力プロジェクト「センチネル・アジア」や、国際災害チャーターなどで、陸域観測技術衛星「だいち」はとても貢献しています。「だいち」は世界各地で発生する大規模自然災害で詳細な観測データを提供し、感謝されています。昨年観測データを提供した主なものだけでも「ハイチ地震」「チリ大地震」「中国青海省地震」「アイスランド火山噴火」「パキスタン集中豪雨」「インドネシア・ムラピ山噴火」など、数多くあります。もちろん、日本の自然災害の際にはいち早く観測し、関係機関へ衛星画像の提供を行っています。

また、環境問題にもJAXAの衛星は貢献しています。現在、世界的に異常気象などが発生しており、これは人間による環境破壊が原因であるということが言われています。そこで、熱帯森林の違法伐採の監視や、氷河・海氷の監視などについて、国連機関と協定を結び、宇宙からの環境監視を実施しています。そのほかにも、ラムサール条約事務局とは水鳥が集まる湿地帯保全のための調査に関して協力関係を結んでいます。さらに、ユネスコには世界遺産保全に役立つデータを提供しています。

これらは主に「だいち」によるものですが、温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」に関しても、国際協力の依頼をいただいています。アメリカの炭素観測衛星OCOが2009年に打ち上げに失敗してしまったため、現在「いぶき」は、温室効果ガスを観測する世界で唯一の衛星なのです。現在「いぶき」のデータを解析中ですが、温室効果ガスのデータは宇宙からのものだけでなく、地上観測や航空機観測によるデータと比較検討して、整合性をとる必要があります。そういう意味では、比較データを提供してくれる世界の研究機関との協力体制も重要だと考えています。現在、日本政府並びにJAXAは、GEO(Group on Earth Observations)という地球観測に関する情報を標準化、統合する国際組織に加盟し、その中で重要な役割を果たしています。将来、地球温暖化の原因となる温室効果ガスや炭素循環の様子を地域や地球規模で正確に観測し、各国の温室効果ガス削減状況を正確に検証したり、削減に向けた政策立案についての科学的知見を、政策担当者に提供できるようになります。

Q. 地球観測衛星の「いぶき」や「だいち」以外では、2011年はどのような地球温暖化への貢献を目指していますか?

水循環変動観測衛星「GCOM-W1」

今年は水循環変動観測衛星「GCOM-W1」という衛星を打ち上げる予定です。これは気候に最も影響する「水」を観測する、過去に例を見ない衛星です。日本は比較的水が豊富にありますが、世界的には水不足になっています。生物が生きていくために水は必要不可欠ですが、大体1%程しか生物のために使える水はないといいます。そのほかは地下に潜っているか、海水になっているのです。

「GCOM-W1」は「水」がどこから蒸発して、どこに降雨し、どこに多く存在するのかという水循環を観測します。「GCOM-W1」は水蒸気も観測しますが、水蒸気はエアロゾルと組み合わさって雲を作りますので、温暖化への影響があります。雲が多いことによる温暖化、または日照不足による寒冷化といった急激な気候変動が起きると考えられているのです。ですから、水循環を解明することも、温暖化への取り組みとして大きな役割があると思います。

このように、JAXAの地球観測衛星が得るデータはこれからもどんどん増えていきます。ですから、きちんとしたデータベースの構築が必須となってきます。もちろん、現在もそれに取り組んでいますが、データを有効活用するための処理には大変な時間がかかり、マンパワーとコストがきわめて大きいという問題をかかえています。JAXAは宇宙から貴重なデータを得るのが本来の任務なので、データの利用や解析は別組織で分担していただくのが理想なのです。アメリカでは衛星やロケットの開発と運用はNASAが担い、得た地球観測データを蓄積し活用しているのはNOAA(アメリカ海洋大気圏局)です。少なくとも地球観測データを一括して扱う強力な組織、日本版のNOAAが実現されるといいですね。