Q. JAXA相模原キャンパスでも撮影をされたそうですね。

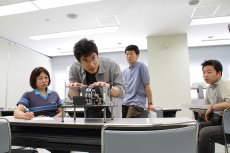

はい、そうです。JAXAの全面協力を得て、「はやぶさ」の実物大模型がある展示室、イオンエンジンの耐久試験を行った実験室、マスコミのために会見が行われた会議室など、実際の場所で撮影を行いました。カプセルの回収訓練をするシーンの撮影も相模原キャンパスで行われましたが、そのシーンで気球を上げたり、探査用のアンテナを設置する人たち全員がJAXAの現役スタッフなんですよ。監修を務めた多くのJAXA関係者がこっそり出演しているのも、この映画の興味深いところだと思います。 Q. 実際に宇宙の現場に行っていかがでしたか? JAXA相模原キャンパスには「はやぶさ」を打ち上げたのと同じロケットが展示してありますし、売店には宇宙食が置いてあったりして、確かに宇宙を感じます。ただ、相模原キャンパスはずいぶんアナログ的だなと思いました。

入り口で身分証明書をかざしてピッと認識音が鳴るような所はあるんですが、外見は、例えば、国公立大学のあまり予算が潤沢ではない研究室と大差ないんじゃないかなと、ちらっと思ってしまいました。展示室も子どもに喜んでもらうことを目的としていて、いわゆるパビリオン的な所と比べると、ずいぶん手作り感があるんです。初めて展示室に行った時、雑然とした感じにビックリしたほどです。

でも、そういうところで「はやぶさ」の偉業が成し遂げられたということが、それこそ日本人的であり、日本人に希望を与えるひとつの証拠だと思うんです。

Q. JAXAの関係者と話をして、どんなことを感じましたか?

対外協力室の室長を務めていた的川さんとお話する機会があった時、今から400年も前に発見された惑星運動に関する法則が「はやぶさ」に使われているというのを知って、とても驚きました。

「はやぶさ」が遥か遠くにある小惑星イトカワまで行って戻ってくるためには、軌道設計などいろいろな要素が無数に必要で、しかも、その要素がすべて同時に動いているわけではありません。それらを制御して探査機の軌道をつくりあげていくというのは本当にすごいことだと思いますし、私たちのような常人では想像すらできない世界です。

私は、どんな新しい科学技術が使われているのかと思い、「最近の天体の動きの原理原則ってどうなんですか?」と聞いてみました。すると、的川さんは「ケプラーの法則です」と明言されたんです。それに驚いて、「ちょっと待ってください。ケプラーの法則ですか!?ケプラーの法則って1600年代初めに発表された理論で、ニュートンの万有引力が発見されたのと同じ頃ですよ。天体の動きに関してはいまだにそれですか?」と聞くと、的川さんは「はい」って臆面もなくおっしゃったんです。

ケプラーの法則は、今のような天体望遠鏡がなかった時代に発見された法則です。21世紀の今、ハッブル宇宙望遠鏡だのなんだの先端技術がたくさんある中で、惑星が動く原理は数百年前に発見されたものをいまだに使っているというのは意外でした。

Q. 監督ご自身が、この映画の中で特に見てほしいと思うところはありますか?

世界に誇るべき「はやぶさ」の偉業が、電車で隣に乗り合わせているような、身近な方たちの集まりによってつくられたということですね。そこが、今回のプロジェクトのいちばんすてきなポイントだと思いますし、誇るべきものだと思います。映画では、「はやぶさ」に関わった人間のあり方をぜひ見てもらいたいと思います。

「はやぶさ」のことは多くの人が知っています。「はやぶさ」を題材にした番組や映像コンテンツはたくさんありますし、これから別の映画の公開も予定されているようです。それらの中でこの映画の最大の特徴は、偉業を成し遂げた科学者の皆さんの姿をきちんととらえたことだと思っています。ドキュメンタリーでも再現VTRでもなく、人間のドラマを描きました。 Q. 映画にはプロジェクトの終わりまで関わることができない人も登場していました。そこにも人間ドラマを描くという想いが込められているのでしょうか? 「はやぶさ」プロジェクトにはJAXAの外部からもさまざまな専門家が参加しています。例えば、「はやぶさ」搭載カメラの開発チームを率いた招聘研究員のモデルとなった齋藤潤さんは、もともとJAXAとの契約期間が決まっていました。そのためプロジェクトの最後まで科学者としては参加できない。それでもきっと彼は自分の任務をやり続けなければならないと思った。そのときの支えになっているものは何なのか。彼には「何かを見つけたい」とか「何かを成し遂げたい」という思いがあって、結果うんぬんではないというのがまずあったのではないでしょうか。そういう境遇にある人の気持ちもこの映画では語りたいと思いました。

Q. これまでの監督の作品と「はやぶさ/HAYABUSA」を比べて異なる部分はありますか?

みんなが知っていることを完全にコピーするという手法はこれまでも何度かやっています。漫画が原作で、動かない漫画を立体化する作品、例えば「20世紀少年」シリーズや「BECK」といった映画です。漫画を動くものとして見ているファンがたくさんいて、そういう方々に対するサービスとしての完コピです。

一方、今回の映画に登場する科学者の皆さんは、一般には名前くらいしか知られておらず、写真で顔くらいは知っていても、動いているところを見たことがないという方々ばかりです。でも、「はやぶさ」という偉業を成し遂げた、有り体の言葉で言えば「神様」のような方々なわけですから、きちんとコピーしようと思ったんです。一般には知られていないことをコピーしたというのは、これまで全くなかったことです。 Q. 撮影を見学したJAXAの職員が、俳優さんたちの目の前で演出をするのではなく、別の部屋でモニター越しに監督が指示をされるのを見て驚いたそうです。こういう撮り方にも監督のこだわりがあるのでしょうか? 本来、映画監督というのはカメラのすぐ横にいて、肉眼で俳優の芝居を見て、いい・悪いを指示するのが仕事の形だと思うんですが、モニター越しに演出をするのはテレビの仕事では常識です。私はもともとテレビドラマの仕事を多くしていましたので、私の中では珍しいことではないんです。

モニター越しに演出する理由のひとつは、私はちょっと気が弱いので、目の前で役者さんの芝居を見てしまうと、全部、「あ、いいですね」って。全部「オッケーです」と言っちゃって、あとで悔やむことも多々ありましたので、それなら一歩奥に引っ込んで客観的に見たいと思ったんです。それで、モニターを通して演出をするという手法で撮り続けています。