Q. フライトディレクタは、どんなお仕事をされているのでしょうか?

「きぼう」運用管制室

筑波宇宙センターに「きぼう」日本実験棟の運用管制室があり、「きぼう」の各システムや実験装置について専門知識を持つ運用管制員たちが、3交代24時間体制で365日勤務しています。「きぼう」運用管制員の任務は、「きぼう」のシステム機器や日本の実験装置が正しく機能しているかどうかを、監視、制御するほか、国際宇宙ステーション(ISS)に滞在する宇宙飛行士と交信しながら、実験の運用や装置のメンテナンス作業などを行います。その運用管制員をとりまとめ、運用の指揮をとるのがフライトディレクタです。

若田宇宙飛行士は、2009年3月にスペースシャトルで打ち上げられた後、第18、19、20次長期滞在ミッションのクルーとして2009年7月末までISSに滞在しました。スペースシャトルやロシアのソユーズ宇宙船がISSに到着すると、ISSに滞在する宇宙飛行士が交代しますが、その区切りで第何次という長期滞在を継続しています。私は、2009年4月から始まる第19、20次長期滞在ミッションを担当で、若田飛行士の長期滞在ミッションの大半を受け持ちました。

Q. 今回の若田飛行士の長期滞在ミッションについての感想をお聞かせください。

1J/AミッションでJ-COMを務めた山崎宇宙飛行士

若田飛行士が滞在した約4ヵ月半は、最終目標である「きぼう」の完成に向けた作業を着実に進めながら、さまざまな実験を行いました。長期滞在ミッション最後の締めくくりとなる2J/A(STS-127)ミッションで「きぼう」を完成することができ、予定された全ての計画を無事に終えることができましたので、本当によかったと思います。終わってみたらあっという間でしたが、若田飛行士の滞在をもう少し延長して、新しく取り付けた船外実験プラットフォームでの実験や宇宙ステーション補給機(HTV)のドッキングなど、「きぼう」完成後の運用をもっと一緒にできたらよかったというのが正直な感想です。

2009年5月末にソユーズ宇宙船がISSにドッキングして6人体制になるまでは、若田飛行士のほか2名による3人体制で運用していたため、若田飛行士はシャトルミッションを終えた後も、忙しい毎日を送っていました。6人体制以降、時間に余裕ができると若田飛行士は「追加でやる作業はないか、何か困っていることはないか」などと、度々宇宙から連絡をくれました。またISSで使えるIP電話やメールなどコミュニケーション・ツールも充分に使って、頻繁にコミュニケーションをとろうとしてくれる、そんな気配りが非常にありがたかったです。

私たちも、作業を円滑に進めるためにはコミュニケーションが一番大切である、ということは分かっていますが、通常、軌道上の宇宙飛行士と交信しているのは、J-COM(ジェイコム)と呼ばれる交信担当の管制員だけです。J-COMに作業指示や伝達内容を伝えると、J-COMがそれを簡潔にまとめて軌道上に伝えます。会話は、NASAの管制チームなどにも理解してもらえるよう、共通語である英語でなければなりません。若田飛行士は、IP電話や日本語の電子メールでも連絡をくれましたが、日本語で連絡がとれるとより細かなやり取りができますので、軌道上の状況を把握したり、地上で把握している状況を伝えるのにとても助かりました。

また、帰還便となるスペースシャトル(STS-127)の打ち上げが約1ヵ月延期することをNASAが決定した直後、若田飛行士は「滞在中にできることは何でもするので、この1ヵ月にできる作業を計画してほしい」と連絡をくれました。それを受けて、前倒しでメンテナンスや実験を実施することができましたので大変感謝しています。このように、コミュニケーションをとりながら、軌道上の宇宙飛行士とうまく連携できたことが、ミッションを成功に導いたのだと思います。

Q. 「きぼう」が完成したときのお気持ちはいかがでしたか?

「きぼう」完成時の運用管制室

ISS計画はこれまで計画の見直しやスペースシャトルの事故があって、ここまでたどり着くまでの道のりがとても長かったので、「やっとここまで来た。無事に完成して嬉しい」という気持ちに尽きます。特に、私は入社以来ずっとISSに関わる仕事をしていましたので、本当に感動しました。「きぼう」完成のときは、2J/Aリードの中井フライトディレクタが管制室で指揮をとっていましたが、「きぼう」が完成してもすぐにシステム機器の機能確認などの作業があったため、実際にはあまり感慨にふけっている感じではありませんでした。運用管制室から歓声が上がり、みんなが拍手して「やった!」というのはありましたが、すぐに気を引き締め直して、次の運用に向けた準備を淡々と進めたという感じでした。

Q. 若田飛行士のミッション中に特に印象に残っていることは何でしょうか?

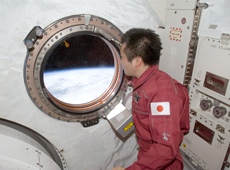

「きぼう」の窓から地球を眺める若田宇宙飛行士(提供:NASA)

若田飛行士とは、日々、音声での交信を行っていましたが、滞在後しばらくして「久しぶりに地上のみんなの顔が見たい」ということで、自分の時間を使ってネットミーティングを企画してくれたのが印象に残っています。その時は、運用管制チームだけでなく、訓練担当者や医学チームなど地上でミッションを支援する多くの関係者が参加でき、若田飛行士が地上にいるメンバーとの連携をとても意識してくれていると感じました。地上のみんなのモチベーションが上がり、「もっと頑張ろう」という気持ちになったと思います。

また、若田飛行士の宇宙滞在100日目を記念したネットミーティングも行い、運用管制室に関係者が100人以上集まってお祝いしました。若田飛行士が日本の朝食が懐かしいと言っていたので、管制員のあるメンバーがご飯とお味噌汁などの朝食を作って、その映像をISSに送るなど、とても心温まる記念日になりました。通常の運用で使用している音声での交信に加えて、顔を見ながらお互いの様子を連絡する機会を持てたことで、遠く離れたISSに滞在するクルーとの距離がぐっと縮まった気がしました。

そのほか、「きぼう」の窓から見える地球の美しい映像も印象に残っています。今は、「きぼう」の船外実験プラットフォームや実験装置で視野が少し狭まっていますが、若田飛行士の滞在中は地球がよく見えていましたので、本当にきれいな地球を多く紹介していただいたと思います。以前、私が「きぼう」の開発チームに在籍していた際、「きぼう」の窓に関する作業を担当していましたので、若田飛行士が窓越しに見える地球の映像を何度か紹介しているのを見るたびに、私はまず窓に視線が行ってしまいましたが、窓は本当に付いていてよかったと思いました。

Q. NASAとはどのように作業分担、あるいは連携が行われているのでしょうか?

NASAはISS全体の運用統括を行っており、日本の運用管制室では、「きぼう」のシステム機器や実験装置の運用状況、筑波宇宙センターの地上設備の状況などを常に監視して、それを逐次連絡しています。「今はこういう状況になっていて、次にこういうことをしようとしている」といった情報のやり取りをはじめ、各管制員がNASAと調整や連携を行っています。特に、NASAの装置を使ったり、NASAからの支援が必要となる作業、あるいは、他のパートナー国に影響を及ぼすような作業を行う場合に、NASAを中心に事前調整をして運用を行っています。