Q. 「はやぶさ」のカプセルに対面したときのお気持ちはいかがでしたか?

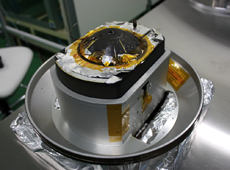

回収したカプセルの内部

回収したカプセルの内部

カプセル内部には焼け焦げたような跡もなく、予想外に綺麗すぎるというのが率直な印象です。宇宙空間には酸素がありませんから、酸化する要素はなく、綺麗でも不思議ではありませんが、それにしても綺麗すぎて驚きました。一方、ヒートシールドの方は、前面は焼けていましたがボロボロではなく、表面全体がきれいに均等に焼け焦げているという感じでした。また背面の方は、貼り付けていたテープがだいぶ焼け残っていて、テープがこんなにも残るものかと思いました。このテープは、分離後のカプセルがどれほど高い温度になったか解析するときに、予測しやすくするために貼り付けていたものです。

さらに、「へその緒」が残っていることにも大変感動しました。これは、英語では「アンビリカルケーブル(Umbilical Cable)」と言われるもので、カプセルと探査機本体をつないでヒーターに電力を供給したり、信号を送受信するのに使います。そして、カプセルが「はやぶさ」から切り離される際、このケーブルは切断されるのです。大気圏再突入のときに、カプセルは1万度を超える高温に包まれますので、へその緒は熱で融けてしまって痕跡もないだろうと思っていました。ところが、へその緒はきれいなまま残っていたのです。それを見たときには、信じられない気持ちと、はやぶさの形見を見た思いでいっぱいでした。

Q. 「はやぶさ」が残した功績を教えてください。

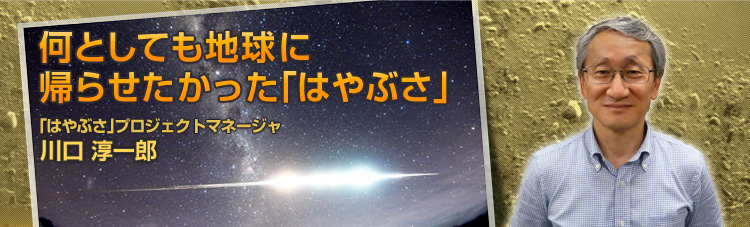

「はやぶさ」とカプセルの光跡(提供:飯島裕)

「はやぶさ」とカプセルの光跡(提供:飯島裕)

やはり、往復の宇宙飛行を実現する技術を獲得したことが最も大きい功績だと思います。「はやぶさ」がめざしていた技術的な目標は、「イオンエンジンによる惑星間飛行」「自律的な航法と誘導」「小惑星のサンプル採取」「イオンエンジンを使用した地球スウィングバイ」「カプセルによる大気圏再突入」です。サンプル採取についてはまだ結果が分からないものの、この5つの技術をすべて獲得できたからこそ、往復の宇宙飛行が実現できたのだと思います。例えば、サンプル採取だけをしたいと思っても、その1つだけを実現するのは無理です。また、これらの技術は、将来のサンプルリターンや往復宇宙飛行、あるいは、もっと遠いほかの天体の資源利用などに欠かす事ができない技術ばかりです。それを獲得して、次の時代に橋渡しができるというのは、ものすごく大きな飛躍だと思います。

時には幸運にも支えられながら、最後まで諦めずに頑張ったプロジェクトチームの実力があったからこそ、「はやぶさ」を帰還させることができました。こうして「はやぶさ」が地球に帰ってきたという事実に、強い説得力があるのだと思います。

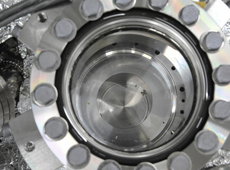

カプセルの採取容器の内部

カプセルの採取容器の内部

多くの方が訪れた「はやぶさ」カプセル展示イベント

多くの方が訪れた「はやぶさ」カプセル展示イベント