Q. 先生は天文学の広報にも貢献されています。「はやぶさ」が一般の方をここまで引きつけた理由は何だと思われますか?

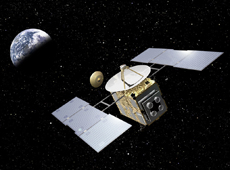

小惑星探査機「はやぶさ」(提供:池下章裕)

小惑星探査機「はやぶさ」(提供:池下章裕)

実は、よく分からないというのが正直なところです。過去に、機器のトラブルにみまわれた「アポロ13号」が無事に帰還して世界中が感動したという例はありますが、これは人の命にかかわる有人ミッションなので、不思議ではありません。しかし、「はやぶさ」は無人の探査機です。今回、「はやぶさ」を擬人化して応援していらっしゃる方がたくさんいましたが、皆さんが、探査機にこれほど思い入れを持つことに大変驚きました。おそらく、「はやぶさ」が満身創痍の状態で飛行を続け、どんな危機をも乗り越え、起死回生でよみがえってきたところに、日本人のメンタリティーがうまく合ったのではないかと思います。

ニュースで「はやぶさ」のことを知って、応援しようと思ってくれた方がたくさんいましたが、これは、作為的にやろうとしてもできることではありません。誰かにけしかけられたわけでなく、「はやぶさ」の魅力が人々の心を引きつけ、ブームをつくったのです。そして、プラネタリウムや映像業界の方たちがその波にうまく乗って、「はやぶさ」の番組を作ったことが、相乗効果としてかなり効いているのではないでしょうか。

では、1998年に打ち上げられた日本で初めての火星探査機「のぞみ」のときに、盛り上がらなかったのはなぜでしょうか?「のぞみ」は途中でトラブルを起こしても、火星の近くまで行くことができました。しかし、火星の周回軌道に投入することができず、ミッションは失敗に終わってしまいました。この時に、「のぞみ」に関心を持ってもらえなかったのが不思議です。それはきっと、「はやぶさ」が持つ、地球に帰ってくるという特殊性が大きく影響しているのだと思います。

流星となった「はやぶさ」(提供:KAGAYA)

流星となった「はやぶさ」(提供:KAGAYA)

「はやぶさ」の最後の姿。火球の左下に見える点はカプセル(提供:飯島裕)

「はやぶさ」の最後の姿。火球の左下に見える点はカプセル(提供:飯島裕)

チリに建設中のアルマ望遠鏡(提供:国立天文台)

チリに建設中のアルマ望遠鏡(提供:国立天文台)