Q. 御社が宇宙事業の海外展開に力を入れる目的は何でしょうか?

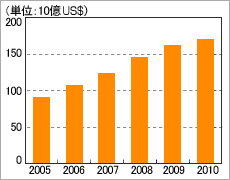

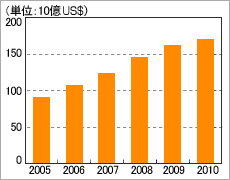

世界の衛星産業の売上高の推移。2005年から2010年の間に年率平均11.2%で成長している(出典:米国衛星工業会「State of the Satellite Industry Report」)

2008年に制定された「宇宙基本法」にもあるように、国家のインフラである宇宙利用を、外国に依存せず実施できる能力を持つことが国として必要なことだと思います。そのためには、打ち上げに加え、自分たちで衛星を作ることができる技術を持つことが重要だと思います。

しかも、その衛星は、世界に通用する「製品」であるべきだと思います。世界に通用する製品というのは、技術的な面だけでなく、品質、コスト、納期の要求に応えられるものです。衛星の場合、軌道上で稼動した実績があってこそ製品として認められます。私たちは海外展開を通して、世界レベルの衛星を作る能力を持ち続け、日本の自立性に貢献したいと考えています。 Q. 国内の宇宙産業市場は頭打ちと言われていますが、海外は新興国を中心に成長を続けています。これについてどう思われますか? 世界全体でみると、通信、放送、気象観測など宇宙利用の需要は拡大し、商用衛星の国際市場は成長しています。海外の主要衛星メーカーは年間で8〜10基もの衛星を打ち上げるほどです。それに比べ日本国内では年間で2〜3基しかありませんし、その衛星の多くは国主導で開発が進められる技術実証衛星です。

新規技術を開発・実証する技術実証衛星は商用衛星の国際競争力を強化するうえでも極めて重要です。しかしそれだけでは、「製品」ではなく「試作」で終わってしまいますし、国際市場で求められる実用衛星での軌道上実績を満たしているとは言えません。試作品を製品化していく力がないと、日本は高い技術力を持ち続けることができないと思います。

衛星は宇宙に打ち上げると故障しても修理ができないため、とにかく実績を積み、信頼性を高めるのが一番です。技術力やコスト、実績などあらゆる観点で海外のスケールに近づかないと国際競争力を持てません。

Q. 海外展開ではどのような歴史を歩んできたのでしょうか? 初めての衛星受注までにどのような苦労をされましたか?

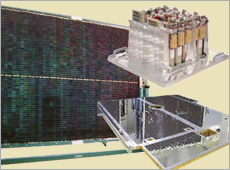

三菱電機の衛星コンポーネント(提供:三菱電機)

当社は、1969年に発足された宇宙開発事業団(現JAXA)の衛星開発を通して技術を蓄積し、商用衛星市場への参入を企図しました。ところが、1990年の日米衛星調達合意をきっかけに実用を目的とする衛星の調達は国際競争入札で行うことになり、国内の市場から事実上締め出されてしまったのです。当時、海外の主要衛星メーカーの有する実績に対抗できなかったためです。

一方1990年代以降は、太陽電池パネル、アンテナ、通信機器など衛星コンポーネント(搭載機器)の輸出に力を入れ、その品質が評価されると次第に海外販売の売り上げを伸ばしていきます。しかし、衛星本体の受注にはなかなか結びつきませんでした。海外に営業に行っても、実績がないという理由で提案依頼書をもらえず、入札すらさせてもらえませんでした。衛星を売り込むスタートラインにも立てない状況です。

ただし、欧米のメーカーと地道に仕事をすることで、海外の技術レベルや商慣習など売り込みのノウハウを学ぶことができました。こうした活動の結果、1999年にオーストラリアからの通信衛星「OPTUS-C1」の受注に成功しました。これは日本企業として初めて商用衛星を受注した画期的なことでしたが、当時開発中だった標準衛星バス「DS2000」がまだ完成しておらず、海外製のバスを使わざるを得ませんでした。

衛星バスとは人工衛星の基幹部分で、衛星バスがベースとなりその中にそれぞれの仕様(要望)に合わせた機器(通信機器や観測機器など)を搭載します。標準衛星バスがあると衛星をゼロから設計しなくてよいので、コスト削減や短納期化を図れるほか、いろいろな衛星で同じバスを使えば、信頼性の向上にもつながります。

Q. 衛星メーカーとして海外に認められるようになったきっかけは何でしょうか?

通信衛星「ST-2」(提供:三菱電機)

2000年に、標準衛星バス「DS2000」を使った運輸多目的衛星新2号「ひまわり7号」を受注します。これは実用衛星でしたので国際競争入札が行われましたが、当社が受注を勝ち取りました。続いて2005年には、商用通信衛星「スーパーバードC2号機」を受注し、翌2006年に、「ひまわり7号」と「DS2000」の原型の一つであるJAXAの技術試験衛星VIII型「きく8号」が打ち上げられました。それらが軌道上で稼働すると、次第に風向きが変わってきました。その頃から、海外からの提案依頼書が届くようになり、商用衛星の入札に参加できるようになったんです。

そして2008年、「スーパーバードC2号機」が打ち上げられ軌道上で実績を挙げると、海外展開の成果が徐々に現れます。同年12月にはシンガポール・台湾から通信衛星「ST-2」を受注し、2011年3月には、トルコの国営衛星通信会社から2基の人工衛星「Turksat-4A」と「Turksat-4B」を受注しました。衛星コンポーネントの海外販売を本格的に始めてから約20年が経ち、ようやく衛星本体を受注できるようになり、世界の衛星メーカーと並んでスタートラインに立つことができたように思います。

Q. 約20年間の海外展開の歴史の中で、学んだことは何でしょうか? それらを活かすためにどのような取り組みを行ってきましたか?

標準衛星バス「DS2000」の原型となったデータ中継技術衛星「こだま」

いかに実績を挙げ信頼性を高めるか、顧客にとって魅力ある提案を行うにはどうしたらよいかを学びました。基本的に大事なのは「いいものを安く・早く」ということです。そのために取り組んだのが、標準衛星バス「DS2000」の開発です。

「DS2000」は、JAXAからの技術指導を受けて当社が製造したデータ中継技術衛星「こだま」(2002年打ち上げ)と、技術試験衛星VIII型「きく8号」(2006年打ち上げ)をベースに開発したもので、「ひまわり7号」「スーパーバードC2号機」にも採用されました。これらが軌道上で順調に稼動したことが、2008年のシンガポール・台湾からの衛星受注に結びついたことは間違いありません。「DS2000」を使った衛星は、これまで6基が軌道上に上がり、今年受注したトルコの衛星で10基目となりました。

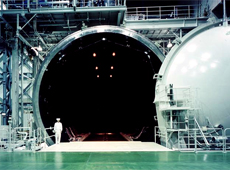

Q. 設備投資をして衛星工場を建設されたそうですね。

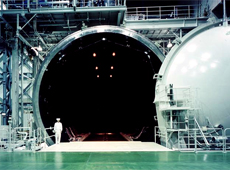

三菱電機鎌倉製作所にある、宇宙環境を模擬する真空チャンバー(提供:三菱電機)

はい、これも海外展開に向けた取り組みの1つです。1999年に当社の鎌倉製作所に衛星工場を建設し、衛星の設計から製造・試験までを一貫して行える体制を整えました。それまでは、JAXAの筑波宇宙センターに衛星を運んで試験を行っていましたが、その準備や輸送時間などを省けるため、納期の短縮化につながります。また自社に一貫生産工場があれば、衛星の量産にも対応できるほか、コスト削減にも貢献します。

さらにJAXAの衛星で培った品質力は、衛星にかける保険料の低減にもつながりました。商用衛星の場合、軌道上での衛星の不具合などに備えて保険をかけますが、衛星の信頼性が高ければその保険料を低く抑えることができます。保険料が安くなれば全体の費用も下がり、競争力を強化できるというわけです。そこで衛星業界に精通した世界中の保険会社の人たちを鎌倉製作所に招き、衛星の製造能力や品質管理などについて詳しく説明をしました。その結果、当社の衛星は世界最高水準の評価を得ることができ、保険料低減に結びついたのです。

このような準備活動を経て、「DS2000」は世界市場で製品として認められるに至りました。しかし先ほども申し上げたとおり私たちはまだスタート地点に立ったばかりです。高い品質と信頼性を証明するためにはまだまだ多くの実績が必要です。当社は、衛星の生産能力を倍増するために更なる設備投資を計画していますが、顧客のメリットにつながるような取り組みをこれからも続けていきたいと思います。