Q. 宇宙開発の実施機関として、日本の宇宙産業をどのように見ているでしょうか?

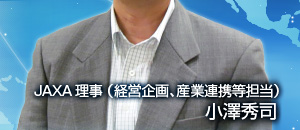

国際宇宙ステーションに長期滞在中の古川聡宇宙飛行士(提供:JAXA/NASA)

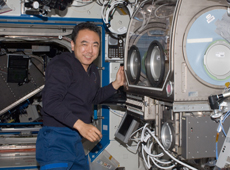

国際宇宙ステーションに近づく宇宙ステーション補給機「こうのとり」2号機(提供:JAXA/NASA)

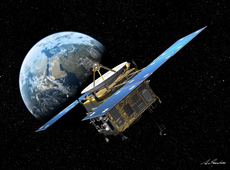

2010年6月に地球に帰還した小惑星探査機「はやぶさ」(提供:池下章裕)

日本の宇宙開発はこれまで順調に進んできました。最近のJAXAのミッションは、国際宇宙ステーションの「きぼう」日本実験棟の完成、日本人宇宙飛行士の宇宙長期滞在、宇宙ステーション補給機「こうのとり」2号機の打ち上げ、小惑星探査機「はやぶさ」の帰還など、世界から高い評価を受けています。H-IIAロケットの打ち上げ成功率も94%に達するなど、日本の宇宙技術は世界のトップクラスに達しています。

JAXAは、前身の組織も含め半世紀に渡り、日本の宇宙機器産業と二人三脚で宇宙技術を蓄積してきました。ミッションの成功を支えてきた日本の宇宙機器産業は、高い技術力と品質管理能力を持っており、日本が世界に誇れるものだと思います。 Q. 国家戦略として宇宙産業の国際競争力を強化する理由は何でしょうか? 日本の宇宙機器産業は高い技術力を持っています。しかし事業としてみると宇宙機器産業の顧客のほとんどが、JAXAなど日本の公的機関(官需)に限られています。しかも厳しい財政状況から、日本の宇宙産業が官需だけで今後さらに発展していくのは難しい状況だと言われています。

もともと宇宙機器産業は、自国の官需が売り上げの大部分を占める産業ですが、日本では9割以上が官需であるのに対して、例えば欧州では約6割が官需、残り4割が民需です。欧州の宇宙機器産業は、商用衛星を世界各国に販売したり、海外で作られた衛星を欧州のロケットで打ち上げるというサービスを提供しているからです。

日本の宇宙機器産業は研究開発を中心とした官需が頼りで、しかも国の宇宙関係予算は欧米と比べて規模が小さく、衛星の打ち上げも年間で2〜3基しかありません。さらに、1990年の日米衛星調達合意により「ひまわり」のような政府の実用衛星は国際競争入札で調達することが定められており、年間で数十基の衛星を作る実績のある欧米メーカーに受注が集まってしまいます。日本の衛星メーカーは、国内の通信衛星などの民需であってもなかなか受注できず、実利用の衛星の実績を蓄積することができませんでした。このような事情から、日本の企業は信頼性や価格面で、商用衛星市場では欧米に大きく遅れをとってしまったと思われます。

そのような中、このままの状況だと日本の宇宙機器産業が衰退してしまうのではという危機感が生まれました。50年以上続けてきた宇宙開発の成果を、絶対に無駄にはしたくない。国として日本の宇宙産業を盛り上げ、日本の宇宙機器産業を今後も継続的に発展させるためには、海外へのビジネス展開を進めるべきだということになったのです。

では、どこをターゲットに売り込むかというと、現状ではまだ自国で衛星を作ることができないアジア、南米、アフリカといった新興国です。実際に、近年は新興国で衛星を持ちたいという需要が高まっており、欧米メーカーはこのような海外向けの売り上げを伸ばしているようです。また、そのような国が衛星を購入する多くの場合、相手国政府の意向が強く影響します。そうなると日本政府が先頭に立って相手国と交渉をするなど、国が主導して日本企業の海外展開を盛り上げていく必要があると思います。このような国主導による宇宙産業の海外展開は、欧米の国ではこれまで積極的に行われてきたことなのです。

Q. 宇宙産業の海外展開を国が支援するにあたり、JAXAはどのような役割を担っているのでしょうか?

燃焼試験中のイオンエンジン

大型展開アンテナ

企業は技術開発のために投資しなければなりませんが、自社だけでは投資額が大きすぎて難しい場合があります。特に宇宙開発はリスクも高く、また市場規模が自動車や家電などに比べると小さいため、利益の回収が厳しい業界です。研究開発機関であるJAXAの役割は、日本企業の海外展開に対してJAXAにしかできないこと、それは、技術基盤をしっかり維持して海外から見ても魅力的な技術を生み出すということです。

JAXAはこれまでもさまざまなミッションを通し、技術開発を進めてきました。宇宙開発は多くのサブシステムから構成される総合システムです。世界中で技術開発が競争されているなか、さまざまな要素技術を統合し、日本が国家として必要な衛星やロケットなど次世代の宇宙システムを作っていくのが宇宙機関の務めの一つだと思っています。こういった取り組みを通じて宇宙機器産業全体の技術基盤や人材のレベルアップに貢献することがJAXAの役割です。また、宇宙技術で欧米に追いついた近年は、こうしたJAXAのミッションが海外に評価され、ミッションに使用されている機器に「引き合い」が来ることが多くなりました。例えば宇宙ステーション補給機「こうのとり」に搭載されている「近傍接近システム」が、国際宇宙ステーションへ貨物を運ぶアメリカ航空宇宙局(NASA)の宇宙貨物輸送機「シグナス」に搭載されることが決まりました。三菱電機が製造し、輸出します。

加えて、近年は海外展開へ向けたより直接的な研究開発も始めています。JAXAのミッションにも貢献し企業の海外展開にも役立つ研究テーマを積極的に選定し、企業と共同研究を行っています。JAXAも企業もお互いにメリットのある関係ができるというわけです。すでに静止衛星バス、イオンエンジン、大型アンテナ、衛星搭載用スラスタなどの分野で共同研究を進めています。

また、JAXAの将来のミッションに必要な新技術を識別した「技術ロードマップ」を作っています。これは、将来のミッションを実現するために必要な技術の選定および維持方法の道筋を示したもので、JAXAはこれをベースに研究開発計画を立てています。技術ロードマップの作成にあたっては企業にも相談しています。企業からの何か新しい技術を取り入れることで海外にも通用するものが作れるという話があれば、それも視野に入れたロードマップを作成して共同研究を行うようにしています。このように、企業と積極的に連携をとることで、海外展開を支援することが私たちの役目だと思います。