Q. 衛星システムでは、小型の衛星で海外市場に参入すると聞いています。

先進的宇宙システム「ASNARO」 (提供:USEF/NEC/NTSpace)

小型科学衛星1号機「SPRINT-A」(提供:池下章裕)

世界市場への参入を視野に入れ、NECはJAXAの科学衛星をベースにした標準衛星バスシステム「NEXTAR」を開発中です。人工衛星は構成上大きく2つに分けられます。ひとつは通信や地球観測などを実行する「ミッション」部分、もうひとつは姿勢制御や電源など、どの衛星にも共通する基本的な機能をもつ「バス」部分です。「NEXTAR」は、この「バス」部分を標準化し、センサなどの「ミッション」部分は目的に合わせて構成します。標準化により、量産や作り置きが可能となるため、早く、低コストで衛星を作ることができます。また同じ衛星バスを繰り返し使うことで、衛星の信頼性向上にもつながります。

これまで世界の商用衛星市場の中心である静止通信衛星は、欧米メーカー5社が大型衛星では先行しています。欧米メーカーに対する差別化のため当社が選んだ戦略は、低軌道を周回する低価格・高機能の小型地球観測衛星による海外展開です。通常の小型衛星と同等レベルのものを従来よりも低コストかつ短期間で提供したいと考えています。アジア・アフリカ・中南米などの宇宙新興国では、低価格で衛星を保有したいという要求があり、「NEXTAR」はこうしたニーズにも合う製品となっています。 Q. 「NEXTAR」の開発はどこまで進んでいるのでしょうか? 「NEXTAR」は、経済産業省所管の無人宇宙実験システム研究開発機構(USEF)の先進的宇宙システム「ASNARO」や、JAXAの小型科学衛星1号機「SPRINT-A」から得た知見をベースとしており、現在は開発の最終段階です。

「ASNARO」は500kg未満の小型地球観測衛星で、地上分解能50cm未満という高解像度の光学センサによる観測を可能にします。「ASNARO」は2012年12月に打ち上げられる予定です。またJAXAの小型科学衛星1号機「SPRINT-A」は、金星や火星など惑星の大気を観測する衛星で、2013年度の打ち上げに向けて開発が進められています。このように、「NEXTAR」は地球観測衛星から惑星探査衛星や天文観測衛星まで幅広く使えるのが利点です。

「ASNARO」と小型科学衛星1号機が軌道上で実績を積めば、海外展開にも弾みがつきますので、何としても成功させたいと思います。

Q. 海外展開におけるNECの強みは何でしょうか?

筑波宇宙センターにある「きぼう」運用管制室。NECは運用管制システムの開発を担当。

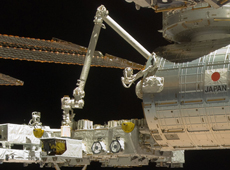

「きぼう」のロボットアーム(提供:JAXA/NASA)

これまで開発に携わった科学衛星の観測機器では、国内外の研究者から、観測の目的にあったカスタマイズを要求されることが多く、当社は常にそれに応える努力をしてきました。当社は優れた技術者を数多く有しており、お客様からの難しい要求に的確にお答えすることができます。お客様から「当社の製品は高機能で品質が良い」との評価を頂いておりますが、カスタマイズに応えることで価格が高くなるという課題がありました。将来的には、標準衛星バスシステム「NEXTAR」を使うことで、これまでの高性能・多機能を維持しつつ、低コストかつ短期間で衛星を提供できるようにしたいと思っています。

また、NECが提供する宇宙関連製品は人工衛星だけでなく、衛星の追跡管制やデータ処理に必要となる地上システム、国際宇宙ステーションの「きぼう」日本実験棟の運用管制システムやロボットアームをはじめとする関連機器、更にはロケット用の誘導制御計算機など、幅広い範囲にわたります。最近では、月の貴重な観測データを取得した月周回衛星「かぐや」や緊急災害観測などで世界的に貢献した陸域観測技術衛星「だいち」、7年間の旅を終えて私たちに感動をもたらした小惑星探査機「はやぶさ」など、JAXAの指導のもとでNECが開発に携わったこれらのミッションで大きな成果を上げたことも、NECの強みになります。 Q. NECは地上局など衛星通信ネットワーク技術をお持ちですが、それらを衛星とパッケージ化する可能性もあるのでしょうか? まずは衛星システムの受注獲得を目指しますが、将来的には衛星管制局やデータ受信局などの地上局や、衛星データを利用するシステムや利用技術、それらに必要な人材育成などをパッケージにして提案したいと思います。また近年、インターネット等のネットワークを通じて、ソフトウエアやデータなどのITサービスを利用できるクラウドコンピューティングが注目を集めていますが、NECではクラウドシステムを使った新しい宇宙利用サービスを提供することも考えています。ユーザーは、すでにデータ処理された衛星からの情報を、必要に応じていつでもどこでも利用できるようになるのです。

しかしこれらのシステムを宇宙新興国で構築するためには、通信環境など社会インフラを整備する必要が出てきます。民間企業だけでは限界がありますので、国との連携、国からの支援が必要です。