Q. 第一次材料実験(FMPT)を行う以前に、日本では宇宙実験のノウハウや経験はあったのでしょうか?

スペースラブを搭載したスペースシャトル(提供:NASA)

FMPTの計画がスタートした1980年頃、NASDA(宇宙開発事業団、現JAXA)ではロケットを使った宇宙実験を行っていました。ノウハウが全くなかったわけではないので、材料系の実験装置をかなり開発しました。小型ロケットを使った実験では、無重力環境になるのは6分程度と短いですが、基礎的な勉強はある程度できていたと思いますが、FMPTは有人宇宙飛行による実験ですので、小型ロケットでの実験とは大きく異なります。NASDAとしては、有人宇宙実験はほぼゼロからスタートしたという感じです。

一方、ヨーロッパが開発したスペースラブによる宇宙実験は1983年から実施されており、スペースシャトルでの実験がどういうものかは分かっていました。当時、スペースラブによる実験には日本の研究者も参加したことがありました。

Q. FMPTの実験内容はどのように決められたのでしょうか?

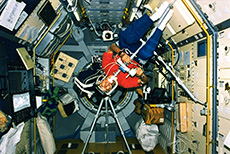

訓練用スペースラブ内で材料実験の訓練を行う毛利宇宙飛行士

公募です。最初に実験テーマを公募したのが1979年で、103の応募があり、その中から34のテーマを選定しました。微小重力環境を利用して新材料を作るといった材料系の実験が22、鯉の宇宙酔いを調べるといったライフサイエンス系の実験が12です。103も応募があったというのは、当時世の中の気運として、宇宙実験というものが盛り上がってきていたのだと思います。

当時「宇宙実験」といえば材料実験が主流で、これからは宇宙工場ができるとよく言われたものです。そういう意味で「第一次材料実験」とこのミッションの名前にも「材料」という言葉が入っていたわけです。しかし、実際にスペースシャトルでの宇宙実験が始まると、宇宙との往復に費用がかかることから、宇宙で物を作る工場を目指すよりも、宇宙環境を利用したライフサイエンス系の実験もしたほうがいいという流れになっていきました。

Q. FMPTを実施するにあたって、どのような苦労がありましたか?

実験中の毛利宇宙飛行士(提供:JAXA/NASA)

当時私はライフサイエンス系の実験装置の全体の取りまとめを担当していましたが、とにかく大変でした。それしか言いようがないですね。苦労した原因の1つは、関係者が大勢いたことです。

ロケットや人工衛星の開発ではメーカー1社が行うことが多いのですが、FMPTの場合は、実験装置の開発をする企業のほか運用する企業も含めいろいろな方が関わっていました。また私たちは研究者ではないため科学の詳細な内容は分からないのですが、実験をする研究者をはじめ装置の開発者など多くの人が関わる中、NASAとの調整も必要で、取りまとめに苦労しました。

そして、日本初の宇宙実験なので、いろんな研究者に参加してもらおうとたくさんの実験を詰め込みましたが、それら全体をコントロールして進めるのは大変でした。いろいろな実験装置を実験ラックにギリギリいっぱい詰め込みましたので、NASAから「もう少し余裕を持たせるように」と言われたほどです。

また、FMPTは有人で行う実験なので、宇宙飛行士の安全が第一です。NASAの安全基準はとても厳しく、それをクリアするのも一苦労でした。NASAの安全設計に関する規則書は記述が具体的ではなく、内容を理解するためにNASAともずいぶん議論をしましたね。しかも、1986年のチャレンジャー事故の後、安全設計の考え方はさらに厳しくなり、一度審査にパスしたものが落とされるなど大変な思いをしました。