H-IIBロケットは、JAXAと三菱重工業株式会社が共同で開発を進めている新しい大型ロケットです。現在JAXAは、国際宇宙ステーションに実験機器や食料、衣料などの補給物資を運ぶために、宇宙ステーション補給機(H-II Transfer Vehicle: HTV)を開発していますが、このHTVを打ち上げることが、H-IIBの第一の目的です。また、現在活躍しているH-IIAロケットと新型のH-IIBを合わせて、民間の商業衛星打ち上げなどの受注を拡大し、国際競争力を確保します。国のミッションであるHTVの打ち上げと、民間の衛星打ち上げを共に実現するため、官と民が一緒になって検討し、打ち上げ能力を設定しました。このような官民共同のロケット開発は、日本で初めての取り組みです。これまでH-IIAで飛行実証された設計手法やロケットの構成部品を極力使うなど、H-IIAで培った技術を最大限に活かし、低コスト、低リスク、短期間での新型ロケット開発を目標にしています。

クラスタ化された第1段エンジン(燃焼試験中)

静止トランスファ軌道(GTO)への打ち上げ能力を比べた場合でも、H-IIAの最も打ち上げ能力の高いH2A204型の約6トンに対して、H-IIBは約8トンあります。世界で最も多く商業衛星を打ち上げているヨーロッパのアリアンV型ロケットの打ち上げ能力10トンには少し及びませんが、H-IIBは2トンから4トン級の静止衛星を2機同時に打ち上げることができますので、その点で商業的にも十分ポテンシャルの高いロケットだと思います。また、H-IIBの衛星フェアリング(ロケット打ち上げ時の空気抵抗や熱から衛星を守るカバー)は、直径はH-IIAと同じですが、HTVはこれまで打ち上げた中で最大の宇宙機なので、全長を12mから15mに延長しました。フェアリングを大きくすると、当然、ロケットの2段目にかかる力(負荷)は大きくなりますが、2段目の板厚を増やすなど補強して、基本的にH-IIAと同じものを使用しています。新しいものをゼロから開発するのとは、費用もリスクも全然違います。ほかにも、クラスタ化する第1段エンジンはH-IIAと同じものですし、固体ロケットブースタ(SRB-A)を4本付けることも、すでにH-IIAロケット11号機で飛行実証されていますので、できるだけH-IIAと共通化して信頼性を高めています。

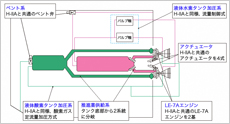

H-IIBの最大のチャレンジは、日本初のロケットエンジンのクラスタ化です。クラスタ化は、エンジンを複数束ねることによって推力を増強する方式です。新たに大型のエンジンを1から開発するのではないので、開発期間、コスト、リスクが少なくすみます。一方で、2つのクラスタ化したエンジンが、すべて同じように燃焼、機能してくれないといけませんので、エンジンの高い信頼性が要求されます。そのリスクを低減するために、設計上で工夫しました。その1つが推進薬の供給系(タンク・配管・バルブから構成)です。H-IIBの推進薬は、H-IIAと同じ液体酸素と液体水素ですが、それぞれのタンク出口から配管を2系統に分岐し、2基のエンジンに別々に推進薬を供給します。これにより、エンジン相互の影響を排除できるため、2基並んだH-IIAの第1段エンジンがそれぞれ独立して安定的に燃えることができます。また、エンジン間の距離を適正に設定し、噴射ガスがぶつかるなどのエンジン間の干渉を抑えるようにしました。

クラスタ化した第1段推進系システムの設計を確認するために、ロケットの1段目を模擬した燃焼試験を、今年の3月から三菱重工業の田代試験場(秋田県大館市)で行い、合計8回実施しました。この時、エンジンや燃料を送る配管などは実機と同じものを使いましたが、燃料タンクだけは、実機のタンクよりもタンク壁が厚い、丈夫なものを使いました。これを「厚肉タンクステージ燃焼試験」と呼んでいますが、燃料タンクが実機よりも丈夫なので、実機よりも圧力を高くすることができ、エンジンの入口圧力などを広い範囲でテストできます。結果はいずれもとても良好でした。エンジンの燃焼ガスの干渉などは計算でも出せますが、実際にエンジンを燃やしてみないと、それが本当に正しいかどうかは分かりません。そういう意味では、私たちが想定し、設計条件として盛り込んだ範囲の結果になりました。ですから、今回最大のチャレンジであったロケットの1段目の開発については、大きな山を越えたというのが今の段階です。