A.1 ほぼ真上にいる「みちびき」からのGPS補完(*1)信号を受信することによって、測位が可能時間率は、約90%(GPSのみ)から99.8%(GPS+準天頂衛星3機(*2))に向上します。

A.1 ほぼ真上にいる「みちびき」からのGPS補完(*1)信号を受信することによって、測位が可能時間率は、約90%(GPSのみ)から99.8%(GPS+準天頂衛星3機(*2))に向上します。また、測位信頼性も向上し、地上局から監視することで、準天頂衛星やGPS衛星の異常を数十秒以内でユーザに通知します。

*1 「GPS補完」とは・・・・・・

「みちびき」はGPS信号とほぼ同一の測位信号を送信します。「みちびき」とGPSとの組み合わせによって、利用可能エリアの拡大や利用可能時間を増加させます。

*2 「みちびき」1機ですと東京地区で真上に見えるのは1日のうち8時間程度ですので、準天頂衛星システムは3機の準天頂衛星により24時間カバーします。

GPSと同等の信号を送信することで、天頂付近にGPS衛星が一つ増えるのと同じ効果があるんです。

図:GPSのみ(左)と準天頂衛星を加えたとき(右)の4機以上から受信可能な時間率

(東京銀座地区3Dシミュレーション)

A.2頭の中のとげとげの正体は、地表に届く電波の強さを均一にするヘリカルアレイアンテナです。

A.2頭の中のとげとげの正体は、地表に届く電波の強さを均一にするヘリカルアレイアンテナです。アメリカのGPSだけでなく、ロシアのGLONASS(グロナス)やEUのGALILEO(ガリレオ)など、複数の衛星測位システムが同じ周波数を共用しているため、それぞれ衛星の信号の強さをある一定の範囲内で、ほぼ均一にしなければなりません。「みちびき」は、他の測位システムと違って地表面との距離が変動する楕円軌道を通っているので、この距離の変動も含めて、地表面での信号の強さを均一にしなければなりません。また「みちびき」の軌道は、ほかシステムと比べて高度が高いため、より強い信号を送信しなければなりません。地表面での信号の強さを均一に、そしてほかのシステムの信号よりも強く送るために、「みちびき」では19本のヘリカルアンテナで構成されるアレイアンテナを取り付けています。

中には、実は、とげとげの棒が19本立っているのです。 びっくりしたでしょ〜。地球の上で電波の受信電力がほぼ同じとなるように、アンテナパターンを凹型の形に成形しているのです。 これって、とっても難しいんですよ〜。

「みちびき」のヘリカルアレイアンテナとは・・・・・・? 「Lバンドヘリカルアレイアンテナ」のことで、Lバンドの電波を利用する、らせん状(ヘリカル)に巻きつけたアンテナ素子を集めた(アレイ)アンテナのことです。「みちびき」では19本のヘリカルアンテナ素子で構成されており、高利得で、なおかつ、地球の曲面に沿って衛星までの距離が異なる地球上のユーザに同じレベルの信号を送信する極めて優れたアンテナです。

まず一つ目、実は搭載されている時計がすごいんです!

まず一つ目、実は搭載されている時計がすごいんです!測位衛星から送られてくる衛星自身の位置と時刻の情報が正確でないと、私達は自分がいる場所を正確に計算することはできません。わずか1マイクロ秒(100万分の1秒)の時刻のずれが、300mもの測距誤差となってしまいます。(詳しくは「 今いる場所・時間がわかる測位とは」をご覧下さい)

このため、衛星には極めて正確で、安定度の高いルビジウム原子時計を搭載し、送信する電波の位相や周波数のずれをできるだけ少なくするように、配線や温度管理などにさまざまな工夫が凝らされています。

二つ目は、新時代の信号をいち早く対応! 将来のことも考えているのがスゴイ!

「みちびき」が打ち上げられる前後から、さまざまな新しい衛星測位システムが運用を開始する予定になっています。また、GPSも近代化計画を進め、新しい信号が次々と送信開始される計画です。「みちびき」では、現在使われているGPSの信号だけでなく、将来の新しいGPS信号にも対応した測位信号を送信します。

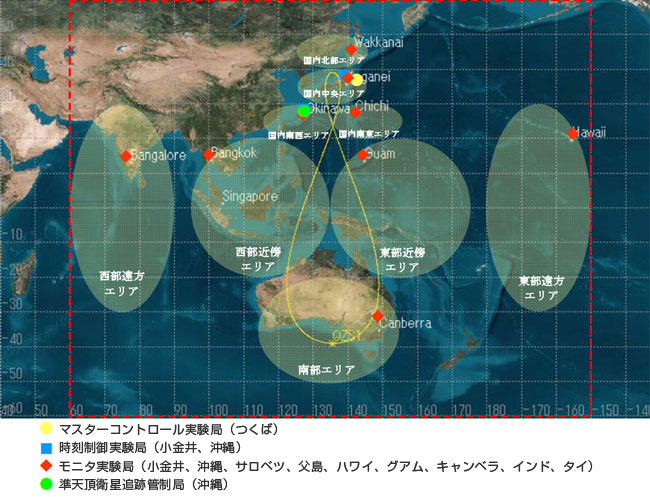

日本を中心に、インド、タイ、ハワイなどの受信可能なエリアで「みちびき」の位置や時刻などの情報を受信、モニタする測位モニタ実験局が設置されています。

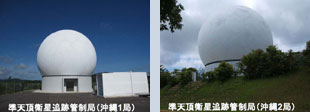

測位モニタ実験局の他にも「みちびき」を支える地上システムがありますが、その中でも注目したいのは、「みちびき」を常時運用するために沖縄に整備された準天頂衛星追跡管制局。台風などの荒天対策としてドームに覆われています。どんな管制局なのか、みちびきさんに詳しく解説してもらいましょう。

測位モニタ実験局の他にも「みちびき」を支える地上システムがありますが、その中でも注目したいのは、「みちびき」を常時運用するために沖縄に整備された準天頂衛星追跡管制局。台風などの荒天対策としてドームに覆われています。どんな管制局なのか、みちびきさんに詳しく解説してもらいましょう。

私専用の「準天頂衛星追跡管制局」をご紹介します。なぜ専用かというと、私は測位衛星なので、軌道や時刻などの情報や精度を向上するようなデータを24時間アップロードしてもらわないといけないからです。

なぜ沖縄に置かれているかというと、私は、日本上空からオーストラリア上空まで動くので、より赤道に近い沖縄からは、24時間、私が見えるからなんです。

稼働率を考えて、2つのアンテナがあります。また、台風などが来ても運用が途切れないように、レドームと呼ばれる、丸いカバーで覆われています。(この中にアンテナがあります。)このカバーは、電波を通しながら、なおかつ、台風でも耐えるような優れものなんです。

使われている周波数も、降雨減衰などの影響を受けにくい、C帯と呼ばれる5GHzくらいの帯域を使用しています。私も、宇宙に行ってから、準天頂衛星追跡管制局とお話をするのを楽しみにしています。(みちびきさんTwitter 7月1日)

JAXAクラブ動画ニュース:真上から日本を見守る! 準天頂衛星システム

私の体の色について、あかつきさんやいぶきさんのように金色ではなく、黒色なので、これはなぜですか?と聞かれることがあります。

これは、多層断熱材(MLI)が、人工衛星の表面に張られている色なのです。

衛星によっても違うのですが、私は静止衛星の部類に入ります。 最近の静止衛星である、きずな(WINDS)さんや、きく8号(ETS-VIII)さんも、外側は黒い色をしています。

黒い色のMLI は、熱光学特性の劣化がゆっくりであるため、寿命が長い静止衛星系でよく使われているみたいです。ちなみに、私は、設計寿命が10年と、かなり長いので、頑張らないといけないのです。

その他にも衛星によって色々と理由があって、反射を防ぎたい場合や導電性を考慮するような場合も、黒色のMLI を使う場合があるみたいですよ。(みちびきさんTwitter 6月28日)

みちびきさんのTwitterをフォローする

みちびきさんのTwitterをフォローする2010夏に打ち上げ予定の測位衛星「みちびき」です。今はまだ地上なのであまり多くつぶやいてませんが、打ち上げが近づくにつれ、つぶやきを増やしたいと思います。よろしくね!

http://twitter.com/QZSS