地球を巡る風を駆動する熱エネルギー分布の推定について

東京大学気候システム研究センター

大阪府立大学

宇宙航空研究開発機構

東大気候システム研究センター 高薮縁 教授、大阪府立大 重尚一 助教、JAXA地球観測研究センターの共同研究グループは、熱帯降雨観測衛星(TRMM)搭載降雨レーダによる3次元の雨データから、地球を巡る風の駆動源となる大気中の熱エネルギー3次元分布を過去10年分推定し、世界の研究者 に提供します。この値が正しく把握されることにより、IPCCの気候変動予測に用いられている気候モデルの大気の動きを高精度に検証できるなど、気候研究の精度を上げることへの貢献が期待されます。

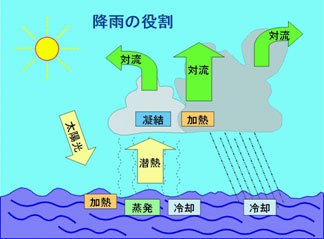

共同研究グループでは、地球を巡る風の駆動源となる熱エネルギーの分布である、熱帯の雲と雨による大気の潜熱加熱量の3次元分布を推定しました。大気中の水蒸気が凝結して雲粒になるときに、潜熱を放出して大気を暖めます。暖まった空気は軽くなるので、雲がたくさん立つ地域の大気と雲のない地域の大気との間で力のバランスが変わってきます。その微妙なバランスの違いが、大気を動かす力となります。どの高さの大気がどれだけ暖められるかを知ることは、地球全体の大気の動き、すなわち風の吹き方を理解し、予測する上で非常に重要です。

雲や雨が作られるときに発生する潜熱加熱量(参考参照)の高さ分布は、これまで海の上や密林などでは、特別観測時の気象ゾンデ観測などによる、限られた期間の狭い範囲でしか得られていなかったのですが、衛星データを用いることで、全熱帯亜熱帯域についての連続的な情報が初めて得られるようになりました。潜熱加熱量の分布が正しく把握できないと、地球のいろいろな地域の気候を正しく再現できず、気候解析や気候予測など気候研究の大きな誤差要因となります。降雨レーダによる3次元降雨データに基づく推定データは世界で初めての生産物であり、熱帯のどの地域でどの高さまで熱エネルギーが持ち上げられているかについて、より正確な情報を発信することができるようになりました。

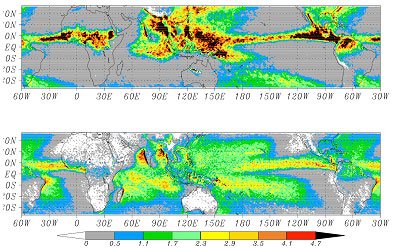

図1 TRMM衛星搭載の降雨レーダーデータを用いて推定された12-2月の雨に伴う潜熱加熱分布。黒・赤色が熱量の高い部分、青・緑色が低い部分。(a)高度7.5km、(b)高度2km。 1998〜2007年平均。

図1 TRMM衛星搭載の降雨レーダーデータを用いて推定された12-2月の雨に伴う潜熱加熱分布。黒・赤色が熱量の高い部分、青・緑色が低い部分。(a)高度7.5km、(b)高度2km。 1998〜2007年平均。

図1は、北半球の夏の対流圏上層(高度7.5km:上図)と下層(高度2.0km:下図)での平均的な加熱分布です。たとえばフィリピン東方の海上は、高い積乱雲がよく立ち台風の発生も多いところですが、対流圏の高いところまで熱が持ち上げられていることがわかります。これに対してハワイ島の周囲では、対流圏下層はよく加熱されていますが、高いところまでは熱が持ち上げられないことがわかります。このような詳細な加熱の3次元分布は、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)での気候変動評価にも用いられている、地球の将来気候予測に使われている気候モデルの重要な検証データにもなります。この成果は5月18日から開催される日本気象学会2008年度春季大会(横浜市開港記念会館・横浜市情報文化センター)で発表されます。

日米の共同ミッションとして1997年11月にH‐IIロケットで打ち上げられた人工衛星。日本が開発した世界初の衛星搭載型降雨レーダ(PR)と米国開発によるマイクロ波放射計(TMI)、可視・赤外放射計(VIRS)の3種類の降雨観測センサを搭載し、熱帯・亜熱帯地域の降雨観測に特化した目的を持つ。2007年11月28日に観測10周年を迎え、2008年5月現在、運用中である。

PR(ピーアール):

TRMMの主要センサである、日本が開発した世界初の衛星搭載型降雨レーダ。昼夜、陸上海上の区別なく、熱帯・亜熱帯域の降雨の3次元構造を観測することができる。2008年5月現在も、衛星に搭載されている降雨レーダはPRが唯一のものである。

http://www.eorc.jaxa.jp/TRMM/lh/index_j.html

JAXA/EORC TRMMプロジェクト ホームページ

http://www.eorc.jaxa.jp/TRMM/index_j.htm

東京大学 気候システム研究センター ホームページ

http://www.ccsr.u-tokyo.ac.jp/

大阪府立大学 大学院工学研究科航空宇宙工学分野 ホームページ

http://www.aero.osakafu-u.ac.jp/as/htmls/welcomej.html

日本気象学会2008年度春季大会 プログラム

http://msj.visitors.jp/notification/pdf/S2008oral080408.pdf

大会第1日 〔 5月18日(日)〕 B会場 13:30〜17:00 B162、B163

|

|

図2 潜熱加熱率と大気の駆動源熱エネルギー

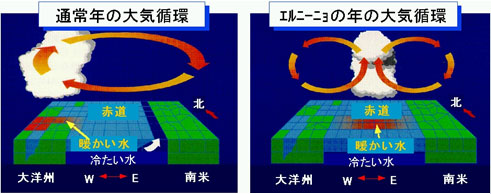

図3 熱帯の降雨と大気の循環