平成24年度「防災の日」総合防災訓練 広域医療搬送訓練における

「災害救援航空機情報共有ネットワーク(D-NET)」の評価実験について

平成24年9月5日

宇宙航空研究開発機構

国立病院機構災害医療センター

厚生労働省DMAT事務局

宇宙航空研究開発機構(以下、JAXA)と国立病院機構災害医療センター・厚生労働省DMAT事務局は、平成24年9月1日に実施された「防災の日」総合防災訓練 広域医療搬送訓練において、JAXAが研究開発を進めている「災害救援航空機情報共有ネットワーク(D-NET)」の評価実験を行いました。

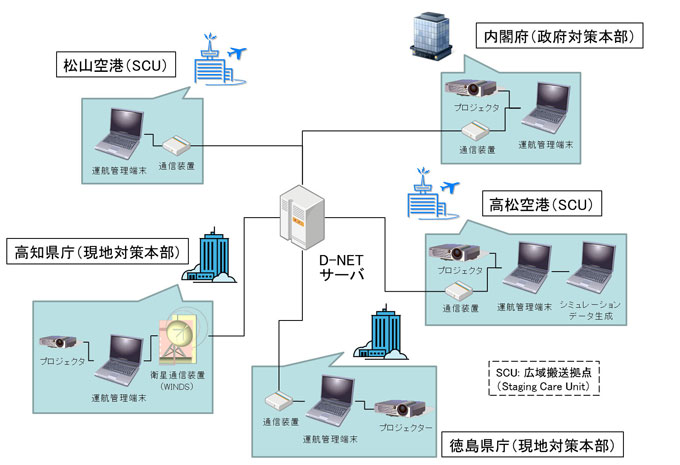

広域搬送拠点臨時医療施設(SCU)、現地対策本部、および政府対策本部の間でD-NETを用いてドクターヘリ等による患者搬送の情報を共有化することによって、大規模災害時の広域医療搬送をより効率的に実施できる効果を検証しました。

- 広域医療搬送訓練全体の実施概要

(1) 被害想定

9月1日午前10時に四国沖を震源とするM9、最大震度7の地震が発生、徳島県、高知県等に甚大な被害が発生。

(2) 実施目的

東日本大震災での教訓を踏まえ、既存の計画を超える事態が発生したという想定のもと、関係省庁、自治体、災害医療派遣チーム(DMAT)等が連携し、円滑な広域医療搬送を行う体制の構築、確認を行う。

(3) 実施内容

高松空港、松山空港等に広域搬送拠点臨時医療施設(SCU)を設置し、被災地からドクターヘリ等で搬送される患者に対して救急医療を行うとともに、重篤患者を選別(トリアージ)し、輸送機(自衛隊機)で被災地外へ広域搬送を行う。 - D-NET評価実験の実施概要

(1) 実施目的

従来の運航管理手法と比較して、D-NETを用いた運航管理の有効性を検証する。

(2) 実施内容

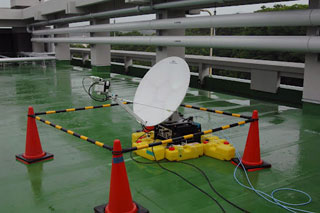

広域搬送拠点臨時医療施設(高松空港、松山空港)、現地対策本部(高知県庁、徳島県庁)、および政府対策本部(内閣府)にD-NETの端末を設置し、ドクターヘリ等による患者搬送の状況をモニタ可能な環境を構築する。 - D-NET評価実験の結果

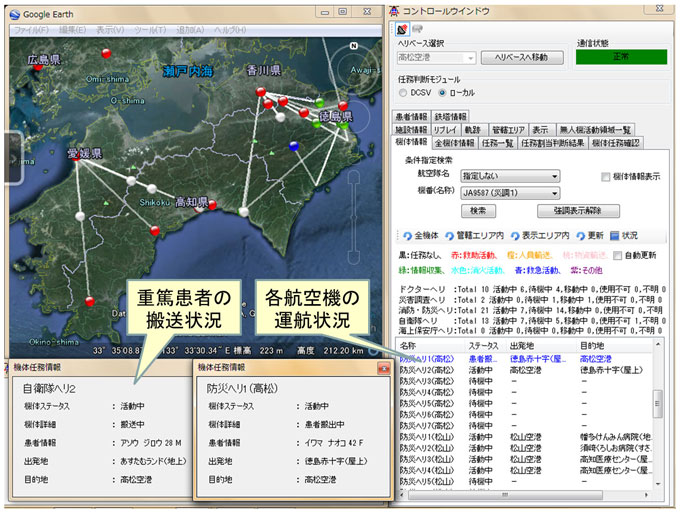

今回の訓練では、天候不良のためにヘリコプターによる患者搬送は実施することができませんでした。代わって、D-NET上で機体の運航をシミュレーションしました。

今回の評価実験によって、D-NETを用いた場合に以下のような効果が得られる可能性が明らかとなりました。- 広域搬送拠点臨時医療施設(SCU)では、被災地からドクターヘリで搬送されて来る患者の数や様態に応じて適切な受け入れ準備を行うことが可能になるとともに、重篤患者を選別(トリアージ)して最適なタイミングで輸送機(自衛隊機)により被災地外へ搬送することが可能になる。

- 現地対策本部では、患者搬送の状況をリアルタイムで把握することにより、最適な搬送手段(地上搬送、ヘリ搬送等)の選定を行うことが可能になるとともに、ドクターヘリや災害医療派遣チーム(DMAT)が不足する場合に、政府対策本部に対して派遣要請をより迅速に行うことが可能になる。

- 政府対策本部(内閣府)では、被災地の状況を把握することによって、近隣府県のドクターヘリやDMATへの応援要請、省庁間(今回の訓練では、特に厚労省と防衛省)の調整等をより円滑に行うことが可能になる。

- 今後の課題と予定

今回の評価実験では、上記の主な成果以外に、関係者の方々からD-NETの機能や運航管理端末の表示内容、操作インターフェイス等について様々な意見をいただくことができました。今後も、関係機関との協力のもと、今回の評価実験の結果の詳細な分析を進め、実用化を目指したD-NETの改良を進めてまいります。

図3 高松空港SCUの様子 (被災地から搬送されてくる患者に救急医療を行い、輸送機で搬送する重篤患者の選別を行っている)

図4 航空機運航の様子 (近隣県からもドクターヘリが参集したが、天候不良のため被災地からSCUへの患者搬送は実施されなかった。輸送機によるSCUからの広域搬送は予定通り実施された)

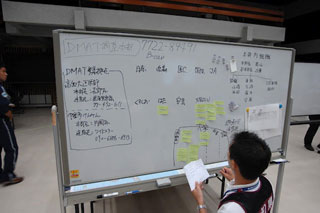

図5 現地対策本部(高知県庁)の様子 (被災地における傷病者の状況を把握し、搬送手段を選定する。従来は、音声通信等によって情報を伝達し、ホワイトボード等で共有化していたが、D-NETでは、データによる情報伝達と共有化が可能になる)

|

|