タンパク質機能・構造解析のための

高品質タンパク質結晶生成プロジェクトの実施について

平成15年1月22日

宇宙開発事業団

本日開催された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。

日本のタンパク質結晶生成宇宙実験の経緯と今後の展開

タンパク質機能・構造解析のための

高品質タンパク質結晶生成プロジェクト実施の意義と目標

プロジェクト実施の意義

|

プロジェクトの目標

|

プロジェクトの特徴と概要

プロジェクトの特徴

|

|

タンパク質結晶を用いた構造・機能解析と宇宙の関わり

高品質タンパク質結晶生成プロジェクトにおける利用機関との体制

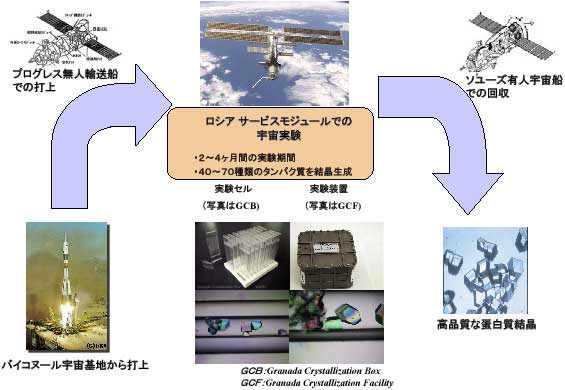

第1回 フライト実験の概要

- 打上げ:2003年2月2日(予定)

- 回収:2003年5月6日(予定)

- GCF 結晶化装置基本性能の検証と技術課題抽出

- STS-107搭載タンパク質を用いて生成した結晶を比較し、今回用いる結晶化手法、作業工程、利用プロセス等の適用性を検証

■GCF 結晶化装置検証実験試料(理化学研究所提供の搭載タンパク質の特徴)

| アモルファス形状 | 針状結晶 |  ある方向性に偏り針状に結晶が成長する。 ある方向性に偏り針状に結晶が成長する。 |

|

|---|---|---|---|

| 結晶が大きくならない |  微結晶は生成するが、それ以上成長しない。 微結晶は生成するが、それ以上成長しない。 | 分解能が低い |  結晶は得られるが、分解能が非常に低い。 結晶は得られるが、分解能が非常に低い。 |

| クラスター形成 |  数個の結晶が集合し、クラスターを形成する。 数個の結晶が集合し、クラスターを形成する。 | その他 (板状、再現性なし等) | ― |

■STS−107 宇宙実験との比較実験

(財)大阪バイオサイエンス研究所、味の素(株)、茨城大学、福井県立大学、名古屋大学

参考資料

参考1.プロジェクトの概要

参考2.各利用機関とNASDA との作業分担と成果の帰属

| 利用機関相互の実施事項及び役割分担を明確にした共同研究体制を組み、成果は相互に分担する事項について単独で所有する。 |

■作業分担

| 利用機関 | ・タンパク質試料の準備 ・タンパク質結晶の構造解析による結晶特性の評価 |

|---|---|

| NASDA | ・結晶化条件の検討 ・微小重力環境での実験装置の整備及び打ち上げ、軌道上運用、回収作業 |

| 利用機関 | ・タンパク質の発現・精製法 ・タンパク質結晶の構造及び座標データ |

|---|---|

| NASDA | ・結晶化条件の検討システム技術 ・軌道上結晶生成システム技術 |

参考3.本プロジェクトで利用する結晶生成装置(GCF)

参考4.最近の宇宙実験の結果速報

実施目的 :GCBの基本機能の確認及び微小重力の有効性の確認実施期間 :2002年9月〜12月

実施場所 :ロシアサービスモジュール

使用蛋白質:タカアミラーゼ、リゾチーム

| タカアミラーゼ | : | 構造生物学的に重要なタンパク質の一つであり、今後対象となる様々なタンパク質と類似(分子量・表面特性などの性状や地上での難結晶性等)しているため、これからのタンパク質結晶生成技術確立に向けた標準的なタンパク質。 |

| リゾチーム | : | 物性が完全に既知である代表的なモデルタンパク質。 |

参照:タカアミラーゼの写真

地上

|

宇宙

|

参考5.本プロジェクト実施の枠組み

|

|