開発中止

プロジェクト概要

電波望遠鏡を搭載し、

高解像度の天体観測を実現する電波天文衛星「ASTRO-G」

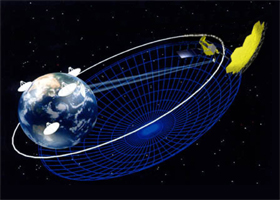

1997(平成9)年2月、「スペースVLBI(Very Long Baseline Interferometer=超長基線電波干渉法)」という手法を実現した世界初の電波天文衛星「はるか」(MUSES-B)がM-Vロケット1号機によって内之浦宇宙空間観測所から打ち上げられ、活動銀河核の高解像度の撮像など深宇宙の観測を行いました。「はるか」のミッションはVSOP(VLBI Space Observatory Programme=VLBI技術による人工衛星天文台計画)と呼ばれる計画の一つで、大きな国際共同によるVSOP計画の中心となりました。

VSOP計画で挙げた成果を基盤にして、さらにグレードアップした計画として「VSOP-2計画」が検討されています。この計画はVSOP計画に継いで電波望遠鏡を搭載した人工衛星を宇宙に打ち上げ、高解像度の天体観測を実現します。そのVSOP-2計画で使用する衛星が「ASTRO-G」です。

VSOP-2計画と「ASTRO-G」

VSOP-2計画ではミリ波帯の観測に力点を置き、最高の分解能によって直接撮像を得ることができます。これにより「活動銀河核のブラックホール周辺の降着円盤の構造」や「ジェットが生成、加速されている領域の解明」など、宇宙の極限領域の物理に迫ります。そして、ASTRO-G衛星に搭載する望遠鏡は「はるか」の10倍の高周波化、解像度の向上、高感度化、位相補償モードによる更なる高感度化とアストロメトリ、偏波観測による磁場の計測といった性能を目指します。