|

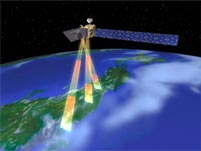

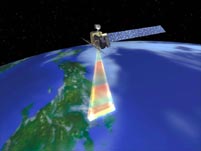

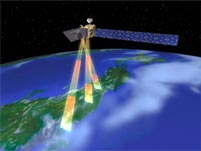

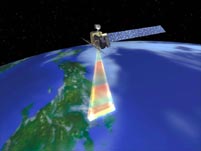

標高など地表の地形データを読みとる「パンクロマチック立体視センサ(PRISM)」

土地の表面の状態や利用状況を知るための「高性能可視近赤外放射計2型 (AVNIR-2)」

昼夜・天候によらず陸地や氷床の観測が可能な「フェーズドアレイ方式Lバンド合成開口レーダ(PALSAR)」 |

|

陸域観測技術衛星「だいち(ALOS)」が、いよいよ宇宙へ飛び立ちます。

私は「だいち」の開発の初期段階から参加し、10年近くこの衛星に携わってきました。この10年間のことを思い出すとさまざまなことが頭を駆け巡りますが、今の正直な気持ちは、長い間育ててきた子供を、期待と不安を抱えながら社会へ送り出すような心境です。

衛星はロケットと少し違い、打上げられてからが勝負です。打上げが、開発の折り返し地点と言ってもよいでしょう。宇宙へ旅立った「だいち」が、私たちの社会をより安心安全なものにするために、役立ってくれればと思います。

「だいち」は「高分解能の地図を作成する」という目的を達成するために生まれた衛星です。搭載された観測機器には2つの大きな特徴がありますが、まずは、「3方向から観測するセンサ」です。地上の様子を、真上、斜め前方、そして斜め後方の3方向から撮影することによって、地表の目標物の高さが分かります。諸外国を含め、従来の衛星は、1つのセンサを使い、その向きを変えて調べるという方法をとっていました。「だいち」の場合は、1回の観測で、3方向のデータを同時に取得し、合成画像を作ることができますので、今までの衛星から見えにくいもの、特に斜面などは正確に観測できると考えられています。

もう1つの特徴は、同一時刻に同一地点を観測できる「光学センサとレーダ」です。この2つを同時に搭載するのは、衛星では世界初の試みです。可視・近赤外域の波長を用いた光センサと、天候や昼夜に影響されないレーダを組み合わせることによって、観測の精度が格段にアップするでしょう。衛星のように遠くから地表にあるものを判別する場合、多少の間違い、誤差が生じますが、光学センサとレーダを組み合わせることによって、誤差を減らすことができます。衛星のような遠隔の撮影の場合、それを検証するために、地上で確認をするという作業がどうしても必要になってきますが、先程申し上げた誤差の割合が減ると、確認する頻度がぐっと少なくなるだろうと期待されています。そういう意味でも、複数の情報を同時に取得できる「だいち」は、かなり実用的に使える衛星だと思います。 |

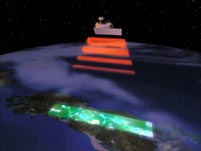

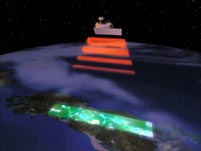

「だいち」は24時間フル稼働できるよう設計されています。全長22メートルという太陽電池パドルの面積も、1日起動するのに必要な電気量を得られる様に算出されたものです。地球の陸地は地球全体の3分の1くらいだとは言っても、「だいち」は太陽同期軌道で、地球の南北を縦に周回していますから、例えば、南北アメリカ大陸上空を通過する時は、ずっと陸地を観測することになります。1周約100分で回るうちの半分は昼間で、半分は夜です。光学センサだけを搭載した衛星の場合は、昼の間だけ稼働すれば良いですが、「だいち」はレーダを搭載していますので、夜の観測も可能です。ですから1日中稼働できる設計にする必要がありました。

24時間休むことなく観測しますから、そのデータ量は膨大です。「だいち」が取得するデータは高密度で大容量。これはきっと世界最大級といえるでしょう。そのデータは、静止軌道上のデータ中継技術衛星「こだま」を経由して地上の観測センター(EOC)に送られます。「だいち」から地上局に直接データを伝送すると、衛星が地上局の上空を通過する短い時間しか伝送できないという制約がありますが、静止軌道にある「こだま」との通信可能時間が長いため、1日1テラバイトもの伝送が可能になります。これまでの衛星の約20倍もの大容量のデータを一気に送ることができるのも、「だいち」の特徴です。 |

|

|