Q.島田さんは災害状況把握を行っているとのことですが、世界のどこかで災害が起きるとすぐに対応するのですか?

はい、そうです。「だいち」の主な目的は、「日本国内やアジア太平洋地域など諸外国の地図の作成・更新」「地球環境と開発との調和を図るための地域観測」「国内外の大規模災害の状況把握」「国内外の資源探査」の4項目です。開発当初は、地図の作成や地域観測を第一に考えていましたが、現在では、災害調査を優先的に行うようになりました。特に東南アジア地域で多いのですが、洪水や土砂崩れ、地震、火災といった災害が近年増加しています。その災害救難をしっかりやりましょうというのが全世界的な気運で、JAXAも国際災害チャータに参加しています。国際災害チャータとは、欧州宇宙機関(ESA)、カナダ宇宙庁(CSA)、アメリカの海洋大気庁(NOAA)、米国地質調査所(USGS)を中心とする災害に関しての国際協力の枠組みです。大規模な災害が発生した時に、全世界的規模で災害観測をし、地球観測衛星データを無償で提供して災害の把握や復興などに貢献することを目的としています。「だいち」は分解能が高いだけでなく、光学センサと、合成開口レーダという天候に左右されずに観測できるセンサがありますので、この2つを使って観測を行っています。

まだ初期機能確認の時期だった2006年2月17日に、フィリピン・レイテ島で地すべりが起き、「だいち」のAVNIR-2/PALSARを用いて観測したのをはじめ、現時点で20回以上の災害観測を行い、データを無償提供しています。取得したデータは即座に解析を行い、なるべく速くその国に渡すよう心がけています。例えば、洪水が多いタイの場合、私たちが提供した画像を自国の防災機関が解析し、浸水の場所をすぐに確認して対応しました。「だいち」は、大規模災害など緊急時には、宇宙から迅速に観測し、国際社会に貢献しています。

「だいち」が観測したアルゼンチン中部Choele Choelの洪水(2006年7月30日)その3ヶ月前に撮影された右の写真と比べると、洪水の様子(暗くなっている箇所)が確認できる。 「だいち」が観測したアルゼンチン中部Choele Choelの洪水(2006年7月30日)その3ヶ月前に撮影された右の写真と比べると、洪水の様子(暗くなっている箇所)が確認できる。 |

2006年4月29日に撮影されたアルゼンチン中部Choele Choel 2006年4月29日に撮影されたアルゼンチン中部Choele Choel |

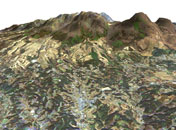

「だいち」に写ろう!キャンペーンで、「Y」の文字を作る薩摩川内市立陽成小学校の児童や先生、保護者、地域のみなさん(写真提供:薩摩川内市立陽成小学校)  「だいち」の画像に映った「Y」の文字  大分県くじゅう連山のパンシャープン画像  PRISM3方向視観測データから数値標高モデル(DEM)を算出し、パンシャープン画像を重ね合わせて鳥瞰図として表した、くじゅう連山 |

Q.「だいち」による観測は一般の方からの要望にも対応しているのですか?

「だいち」は1日あたり700GBのデータを取得します。これは、DVDにして200枚弱のデータ量です。ただ、センサを動かすには1〜2分程度の準備時間が必要で細切れの運用には向いておりません。従いまして、基本的な運用計画を定めて、それを基本に運用しましょうということになり、そのための運用希望をさまざまな利用者から集めました。世界地図の作成、流氷の動向把握、地殻変動調査というのが希望の一例ですが、それらを整理して、ここ当面の衛星の運用計画をほぼ決定したところです。この調整に非常に多くの時間を費やしました。従って、一般の方からの希望として、今回はこちらを、次はそちらをという対応は難しいのが正直なところです。むしろ、通常の観測計画の中で撮れる画像を注文していただくのが一番効率的だと思います。もちろん、データ配布機関と調整をしていただき、運用計画に空きがあった場合や優先順位の高い観測と判断された時には、観測が可能になります。一方、災害観測については優先度が高いので、何か起きたらすぐに衛星の向きを変えて、短時間で被災地のデータを撮ります。その場合、すでに決まっていた観測計画での被災地近辺の観測はキャンセルされる可能性があります。

2006年10月から11月にかけて、JAXAと産業界が協力して、「だいち」に写ろう!キャンペーンを実施し、応募してくれた全国の小中学校・高等学校等の方たちを「だいち」から撮影しました。その際、「○○小学校の“小”という文字を宇宙から写す場合は、これくらいの間隔でこういう物を置きましょう」といった指導をさせていただきました。地球観測に関して広く知っていただくためにも、こういった体験参加型プロジェクトは、機会があればまた実施したいと思っています。今回は、光学センサだけを使いましたが、次回は天候、時刻に関係なく映るPALSARを用いたいと思っています。

Q.「だいち」のデータは、一般の方にどう還元されると思いますか?

データの一般公開が始まったばかりなので、実際に使っていただくのはこれからだと思います。「だいち」のPRISMは白黒で2.5mの高分解能、AVNIR-2は分解能10mですが、色付きの画像が撮れます。PRISMとAVNIR-2で同時に観測することによって、分解能2.5mの色付きのパンシャープン画像(パンシャープン:高解像度のモノクロ画像と低解像度のカラー画像を組み合わせて高解像度のカラー画像を作成する処理)ができますが、例えば、自分たちが住む市町村のパンシャープン画像を見ると、下に居ると分からないようなことが分かったりします。林がどれだけ少なくなってきているか、どこに湧き水があるかという自然に関することから、最近問題になっている不法投棄のトラックまでもが、上から見るとよく分かるのです。このように、自分たちの町や村が今どうなっているかを調べるのは、身近な使用法の1つだと思います。

その他にやはり重要なのは、地球の環境観測です。現在、地球の温暖化が問題になっていますが、その原因となる大気中の二酸化炭素やメタンなど温室効果ガスの排出量を管理して濃度を安定させるのが、1997年にできた京都議定書です。京都議定書では、温室効果ガスの排出量を削減する目標が定められていますが、その目標が達成されたかどうかを算出するために、森林や大気、海などで二酸化炭素がどれだけ吸収されているかを調べる方法が研究されています。JAXA地球観測研究センターではPALSARを用いて陸域の炭素量が観測できないかを約10年前から研究調査しており、京都炭素プロジェクトとしてスタートしました。これは、全世界の21の研究所と協力して、アマゾン、アラスカ、シベリア、東南アジア、オーストラリアの北部、中部アフリカ、北欧のスカンジナビア半島周辺を集中的に観測し、森林炭素量を調べるものです。PALSARが取得する画像の明るさがそのままバイオマス量に対応するのです。しかし、細かく見ると、1ha当たり60tまでは計測できますが、それ以上の値は困難になります。アマゾンでは1ha当たり500tといった大量のバイオマスがあります。では、60t以上はどうするのか?そのために、新しい解析手法を編み出すことも想定に入れています。一方、森林伐採が起こった後に観測すると、画像の明るさが明らかに暗くなります。このことから、伐採で森林が変化したところを判断できます。また、バイオマスが見つからないまでも、環境の変化を知ることができます。例えば、アマゾンでは12月から2月にかけての雨期で雨が大量に降ると、川幅がだんだん広がっていき、そこに生えていた植物が死滅します。それはメタンの発生源になり、温室ガスとなっていきます。そういう意味で、年々繰り返す植物の枯渇・生育状態といった環境の変化を計量的に観測し、地球の温暖化防止に役立てたいと思っています。

| 1 2 3 4 |