Q.2006年2月15日に公開された「だいち」の初画像は、富士山が鮮明に写し出されていてとても印象的でした。以前から初画像は富士山と決めていたのですか?

いいえ。私たちは以前から、一般の方に初めて公開する画像はインパクトのあるものにしたいと考えていましたが、あれほど素晴らしい富士山の画像が撮れるとは思っていませんでした。なぜなら、富士山の晴天のデータは10回撮って2回しか撮れないというくらい、曇っていることが多いのです。あの日は、「だいち」が秋田県の男鹿半島上空に差しかかったあたりでPRISMの観測を開始し、新潟あたりから雲が全くなくなりました。そのまま南下して、富士山、伊豆半島をぬけて海上に出たあたりで雲が出てきたのです。初画像は、公開前日の2月14日の昼間に「だいち」のPRISMで撮影され、多少の歪みはあったものの補正する必要がほとんどなかったため、翌日公開できました。「だいち」を運用して半年以上が経ちますが、初画像を凌駕する画像は、富士山では撮れたことがありません。私もその画像を初めて見た時は感動しました。

Q.これまで「だいち」を運用してきた中で、島田さんにとって最も印象的だった画像はどれですか?

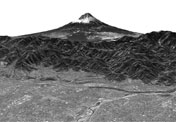

(図1)PALSARによるハワイ島・キラウェア火山火口部の隆起検出 |

||

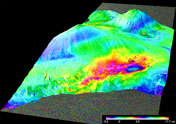

(図2)PALSARのオリジナルデータ(ハワイ、2006年8月2日) (図2)PALSARのオリジナルデータ(ハワイ、2006年8月2日) (図3)図2を圧縮した画像(ハワイ、2006年8月2日) (図3)図2を圧縮した画像(ハワイ、2006年8月2日)

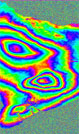

(図5)図2の場所の高度を表現した、位相の差分画像 (図5)図2の場所の高度を表現した、位相の差分画像 |

PALSARで初めて撮った、ハワイ島・キラウェア火山の火口部近辺の地形隆起を表した画像です。(※図1)日本を含む環太平洋造山帯は、地震・火山活動が活発なため定常的にモニターしていますが、この画像によってマグマ活動による地表の隆起が確認できました。PALSARは、周波数がLバンドの合成開口レーダで、電波が森林を通過して、地面まで届きます。車のナビゲーションシステムに使われるGPS衛星も同じLバンドです。車が林の中に入っても、車の位置(緯度経度)は分かります。林があっても、電波が木を通過して地面まで到達し、その反射信号が衛星に返ってくるのがLバンドの最大の特徴です。つまり、Lバンドのレーダの最大の利点は、木の下の地面と衛星の距離を計測できることです。「だいち」の軌道は同一地点の上空を46日ごとに通過しますが、観測場所から衛星までの距離を計測し、46日後に同じ場所で再び計測して、この2回の距離に差があると、地殻変動が起きたことになります。このように画像の差分を検出することを「差分干渉処理」と言いますが、その結果、キラウェア火口南西部の直径約5kmの領域が、2006年5月2日から8月2日の3カ月間で約10cm隆起していることが分かりました。画像の黄緑色のところは地表の変化がなかった場所で、赤色は地表が隆起、青色は地表が沈下したことを示しています。この場所は、地殻変動がよく起こるところで、ハワイ火山観測所がGPS計測器を設置していましたが、今回隆起が確認されたところの変動を同様に捉えておりました。本画像は変動量を二次元的に細かく表しており、火山研究に大いに活かされるものと期待しています。

私にとってこの画像が最も印象深いという理由は3点あります。(1)同様の機能を持ったJERS-1が運用を終了した1998年10月以降、長きにわたって待ちこがれていたPALSARの干渉機能が確認できたこと、(2)PALSARの初画像当初は十分な性能が発揮できず、約1カ月間性能復帰に努力し、また困惑もしたこと、(3)PALSAR干渉に不適切な軌道運用期間であったにもかかわらず、幸運にも地殻変動解析に適切なデータが得られていることが後日明らかになったことです。実は、合成開口レーダというのは、オリジナルのデータは、単なるノイズにしか見えません。(※図2)光学センサの画像は、衛星から地球観測センターにデータを落としてきた段階でもう絵になっています。しかし、合成開口レーダの場合は、そのノイズ性の信号に対して、コンピュータの中で圧縮処理をかけて初めて画像が得られます。先程、2回撮ったデータの差をみると申し上げましたが、この2つの画像を肉眼で見ただけでは何も違いが分かりません。地表の変化を示すためには、さらに特殊な処理が必要になり、これらを実行するためのパラメータ(アプリケーションを実行するための設定値)を決めるのに、プログラミングのチューニング、デバッキング、改修、チェックなど全部で300回ほどPALSAR処理の試運転をしました。パラメータは衛星ごとに違います。試行錯誤しながらいろいろ決めていき、ようやく有効な画像が出せるような状態にまできたのが、この画像です。(※図3.4.5)

Q.画像の解像度や観測できる波長は衛星に搭載されている観測機器によって決まりますが、解析する方のテクニックで、より有効な画像にすることはできますか?

はい、できます。むしろ、観測対象物の変化を明確に捉えるのは通常困難ですので、どうしても解析のテクニックが必要になります。例えば、地殻変動の解析の場合は、いくつもの処理を重ねて画像にしていきますが、処理ごとに信号の質は劣化するのが常です。いかに信号の質を劣化させないで必要な情報だけを正確に抽出するか、というのがテクニックになります。これは、衛星によって、あるいはセンサの特性によって違ってきます。また、衛星が打ち上がった後に、実際のデータを見ながら新しい処理解析機能(フィルター処理等とも呼ばれます)をつけていくことがあります。PALSARは電波を用いたセンサですが、電波は、地球の周りの電離層や、水蒸気、大気の影響で屈折します。その屈折率は天候によっても違います。地面が変化しなくても、気象条件が変わるだけで、あたかも地面が膨らんだかのように見えることがあります。それを補正するために、気圧や水蒸気量の分布、大気の状況などの数値気象情報を使います。それでも補正しきれないところは経験に基づく補正をする、というようなことを積み上げてでき上がったのが、先ほどの地殻変動の画像です。

| 1 2 3 4 |