|

|

|

|

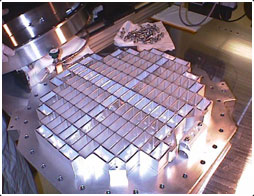

スターダストの採取器のサンプルを捕獲する部分(提供:NASA)

|

|

|

|

|

|

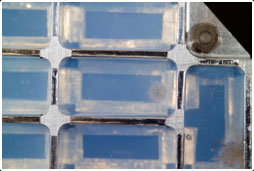

採取器内のエアロゲルに捕らえられたサンプル(提供:NASA)

|

|

|

|

|

|

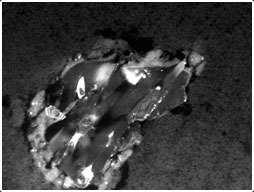

スターダストが採取した彗星の粒子。 NASAは彗星の塵に「かんらん石」など高温で生成される鉱物が含まれていたと発表した。(提供:NASA) |

|

|

|

サンプルリターンミッションは惑星探査の中でもかなり難しいものです。「スターダスト」では、多くの技術的課題がありました。飛行初期の段階で問題が発生しソフトウェアの修復をしましたし、太陽風(太陽フレアによって放出された大量の荷電粒子)の影響で、探査機が一時的にセーフモード(非常時の待機状態)に陥ったこともありました。

特に難しかったのは、地球への帰還でした。「スターダスト」は、エアロゲルと呼ばれるシリコン素材の物質によって彗星の塵を採取しましたが、そのエアロゲルに埋め込まれた大切なサンプルをしっかりと保護するために、カプセルを丈夫なものにしなければなりませんでした。そしてカプセルは時速4万6400キロメートルもの速さで大気圏に突入しましたが、このスピードは人工物の大気圏突入速度としては史上最高の速さです。ですからとても頑丈な熱保護システムを備え付ける必要がありました。それに加えて、大気に突入するタイミング、減速パラシュートを開くタイミング、メインパラシュートを開くタイミングといったものが重要な役割を担うことになったわけですが、幸運にもすべて完璧に機能し、米国ユタ州の砂漠に軟着陸することができました。

私たちには、初期の有人宇宙飛行計画マーキュリーから、アポロ、スペースシャトルなど、大気圏外に出て帰還した過去の豊富な経験の蓄積があります。それによって地球の大気に関する知識も十分ありますから、今回の「スターダスト」の帰還の軌道から、最高温度や速度などを予測し、パラシュートを開くタイミングを計算することができたのです。今回成功をおさめたことで、過去のミッションによるデータや、何十年来にわたって行われてきた宇宙探査の経験が活かされたと思います。 |

|

もともと「スターダスト」ミッションのコンセプトは、太陽系を漂う宇宙塵を回収することでした。これは、1980年代中頃に検討されていましたが、1980年代後半になって、ビルト2彗星が火星の軌道にあることが分かり、1990年代には「その彗星に到達することが可能だ」ということになりました。そこで、惑星間の宇宙塵を回収するだけでなく、彗星の塵を回収することにも焦点が置かれるようになったのです。

「スターダスト」ミッションの提案は、1994年頃にさかのぼります。その当時NASAでは、「開発期間は短く、そして質は高く、より安く(faster, better, cheaper)」というスローガンのもとにディスカバリー計画が進められていて30から50の提案が出されましたが、私たちがNASAの本部でプレゼンテーションをおこなった結果、1996年にこのプロジェクトの継続許可が正式におりました。非常に厳しい競合の末に、NASAは「スターダスト」を選択しましたが、プロジェクトが成功した今、その判断が間違っていなかったことが証明されました。 |

|

| 2001年に打上げられた太陽探査機「ジェネシス」があります。これは、太陽と月の間に数年間滞在し、太陽風に含まれる粒子を回収するもので、私もこのミッションに関わっていました。「ジェネシス」は太陽粒子のサンプルを回収し、2004年9月に地球に帰還しましたが、パラシュートが予定通り開かずユタ州の砂漠に激突しました。幸運にも破損を逃れたカプセルの内部からサンプルが回収され、現在ジョンソン宇宙センターで分析が行われています。カプセルが砂漠に激突したのを見た人は、「ジェネシス」ミッションが失敗に終わったと思ったかもしれませんが、実際には失敗ではありません。着陸は単なる通過点であり、私たちにとって本当のミッションのゴールは、サンプルが回収されて科学者が粒子の研究をおこなうことなのです。 |

|

|