|

|

|

ASTR0-Fは、IRASに比べて

約10倍高い解像度と数倍良い感度で観測できる |

|

|

|

|

|

|

|

IRAS(1983) |

|

「あかり」

(シミュレーション画像)

|

|

|

天文観測で最も一般的な可視光線(光学望遠鏡)は、星(恒星)自身はよく見えるのですが、星の間にある塵やガスなどが見えません。逆に電波望遠鏡は、ガスを見るのが一番得意で、星そのものは見えません。赤外線は、星や塵(固体)を一緒に見ることができるのが特徴です。またX線は、超新星爆発やブラックホールなど、宇宙でおこる極限状態(高温)を見るのが得意です。一方、赤外線は、銀河の中で最も多い、温度の低いところを観測できるのが特徴です。ですから宇宙の広い範囲を調べて、宇宙の地図を作ることができるのです。

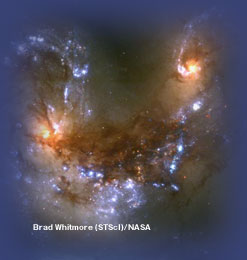

では実際に赤外線で何が見えるかと言うと、例えば銀河の中で星がすごい勢いで誕生している時には、星は雲(暗黒星雲)の中に埋もれてしまって可視光線ではそれほど明るく見えませんが、赤外線で見るととても明るくて、星が生まれているのがよく分かります。実際にほとんどのエネルギーを赤外線で出しているような銀河もあるのです。また、暗黒星雲の中には塵が散らばっていて、星が誕生すると、塵が出す赤外線が強くなってすぐに分かります。さらに1つ1つの星の誕生だけでなく、銀河ができて、星が一度にたくさん誕生した時には、赤外線ではとても明るく見えるのです。 |

|

|