|

|

|

|

|

|

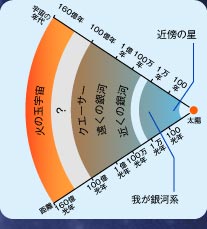

宇宙は遠くを見れば、昔が見えます。どんどん遠くを見ていくと、銀河がどうできて、いつ星が作られたのかという歴史を赤外線で見ることができます。これが赤外線を使った宇宙の歴史の探査です。ビッグバンで宇宙が始まって、銀河や星がどのようにできて、いまの宇宙の状態になったかを調べられるのです。しかし宇宙には膨大な数の銀河があり、数少ない銀河を見ていただけでは、何が特殊で、何が一般的なのかよく分かりません。そこで多くのサンプルを集めて比較することによって、宇宙のメカニズムを解明することができます。ですからさらに細かく、さらに遠くまで観測できる赤外線望遠鏡が必要なのです。 |

|

宇宙の進化の様子

遠方ほど昔が観測できる

|

|

|

20年前、IRASのデータで作られた宇宙の地図によって多くの発見がありました。全体が見えると、今度は変わったところや興味深い場所を詳しく調べたくなります。その後、アメリカやヨーロッパで、1つ1つの天体を詳しく調べる目的の赤外線天文衛星が計画されましたが、残念なから各国共になかなか予算が付かず、IRASから10年以上もあとに、ESA(ヨーロッパ宇宙機関)が、ISO(アイソ)を打ち上げました。2003年に打ち上げられたアメリカのSST(スピッツァー宇宙望遠鏡)も20年前から計画されていて、最初はものすごく大型の衛星だったのですが、予算の関係でだんだん小さくなり、やっと2003年に上がったという感じです。そうなると最初のデータは20年以上も経ってしまって、元の宇宙の地図が既に古いものになってしまっています。ですから日本ではIRAS以後手つかずになっていた、新しい宇宙の地図を作る全天観測に焦点を当てて、「あかり」を開発してきました。「あかり」のデータは、残された数多くの宇宙の謎を解くために、世界中の天文学者が待ち望んでいるものなのです。

|

|

|

|

| IRAS(1983) |

ISO(1995) |

SST(2003) |

あかり(2006) |

|

|

IRASによる宇宙の地図

|

|

|

星というのはずいぶん昔から研究されていて、星の構造の理論ができた頃には、みんな星は分かったような気分になりましたが、結局のところ、未だに分からないことが多いのです。まずは「あかり」で、できたての星を探して、どのように星が誕生していくのか、そのメカニズムを解明したいです。次に星の最期についていえば、大爆発などおこさず、水素が燃え尽きて、燃えかすのヘリウムばかりになって、それが膨らんで赤色巨星になり、さらにそのヘリウムが燃えて、最後には外層のガスを吹き飛ばし、炭素と酸素の芯だけが残って冷えていくのが大多数の星の終焉です。ガスは噴き出して冷えると塵ができて、赤外線で明るく見えます。そして吹き出したガスが新たな星に生まれ変わっていきます。ただしこの過程もよくわかっていないので、「あかり」では、恒星ができる時は、どのような場所、どのような条件で、どうやってできるのかと、星が死ぬ時は、何が起きているのかを調べたいです。さらに宇宙の歴史の中で、一定のペースで星が誕生しているのではなく、すごく盛んに誕生している時代もあると思います。このような宇宙の形成史について、「あかり」のデータを使って決着を付けたいと思っています。 |

|

SSTが捉えた星の誕生(NGC1333)

SSTが捉えた星の終篤(NGC246)

|

|