Q. そもそも銀河団とはどんな天体なのでしょうか?

激しい衝突の最中にある銀河団1E 0657-56。銀河団どうしの衝突。大きい銀河団の中を小さい銀河団が突き抜けている様子。赤がX線観測による高温ガスの分布で、青が光の重力レンズで検出された暗黒物質の分布。(提供:X-ray: NASA/CXC/CfA/M.Markevitch et al.; Optical: NASA/STScI; Magellan/U.Arizona/D.Clowe et al.; Lensing Map: NASA/STScI; ESO WFI; Magellan/U.Arizona/D.Clowe et al.)

激しい衝突の最中にある銀河団1E 0657-56。銀河団どうしの衝突。大きい銀河団の中を小さい銀河団が突き抜けている様子。赤がX線観測による高温ガスの分布で、青が光の重力レンズで検出された暗黒物質の分布。(提供:X-ray: NASA/CXC/CfA/M.Markevitch et al.; Optical: NASA/STScI; Magellan/U.Arizona/D.Clowe et al.; Lensing Map: NASA/STScI; ESO WFI; Magellan/U.Arizona/D.Clowe et al.)

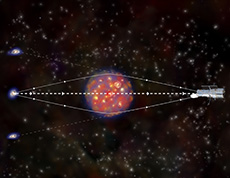

重力レンズ効果の説明図。銀河団の暗黒物質の重力により、後方にある銀河の光の軌道が曲げられて、あたかも同じ銀河が複数存在するかのように見える。光がどれだけ屈折しているかを調べれば、暗黒物質の分布を測定できる。(提供:NASA/CXC/M.Weiss)

星がたくさん集まった集団が銀河であり、さらにその銀河が数十個から数千個集まった天体が「銀河団」です。銀河団は宇宙最大の天体であり、それが宇宙にどのように分布しているか、どのように進化してきたかなどを調べることで、宇宙全体の進化の謎に迫ることができます。

ただし、銀河団は銀河だけが集まってできているのではありません。実は、銀河団に含まれる銀河を全てあわせても、銀河団の重さのせいぜい数%にしかなりません。残りは何かというと、1千万度を超えるような高温のガスがだいたい15%くらいで、あとの約80%は暗黒物質になります。

Q. 暗黒物質とは何ですか?

可視光やX線といった電磁波は全く出さないのですが、質量は持っていて、周囲に重力を及ぼしている未知の物質のことです。暗黒物質の正体についてはさまざまな候補が提案されていますが、現在のところはっきりと分かってはいません。

Q. なぜ暗黒物質があると分かるのですか?

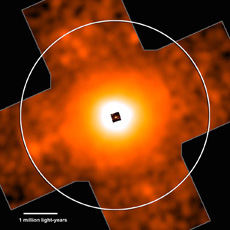

暗黒物質を電磁波で直接捉えることはできませんが、銀河団の中の暗黒物質が周囲に重力を及ぼしている証拠が、少なくとも3つ存在します。

1つ目は、銀河の運動です。銀河団に含まれる銀河は決して静止しているのではなく、毎秒数百km〜1000kmという速さで飛び回っているのですが、その運動が暗黒物質の重力によって強く影響を受けていることが観測されています。これは地球の公転運動の速さが太陽の重力によって影響されるのとほぼ同じ原理です。

2つ目は、先ほど述べた高温ガスの存在です。暗黒物質がなければ、高温ガスは銀河団から外に飛び出してなくなってしまうはずですが、実際にはそうならずに銀河団中にとどまっていることから、暗黒物質の重力によって引きつけられていることが分かります。

3つ目は、重力レンズ効果と呼ばれる現象です。これは、我々から見て銀河団の向こう側にある天体からやってくる光が、暗黒物質の重力によって、あたかもレンズを通過した時のように曲げられるなどして観測される現象です。