Q. そもそもブラックホールとは何でしょうか?

四角内は、銀河NGC 7793の外縁部にある、超新星爆発で形成されたブラックホール。(提供:X-ray(NASA/CXC/Univ of Strasbourg/M. Pakull et al); Optical(ESO/VLT/Univ of Strasbourg/M. Pakull et al); H-alpha(NOAO/AURA/NSF/CTIO 1.5m))

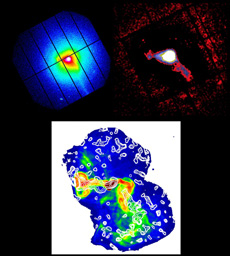

(左上)ニュートン衛星が観測したおとめ座銀河団。(右上)左上の写真からブラックホールのジェットを抽出したもの。(下)電波による観測画像に、X線で見えるジェットを白で示した画像。左方と下方にのびる2本の電波ジェットと、X線で見えるジェットが一致している。(提供:E. Belsole, Service d'Astrophysique, CEA Saclay, France)

ブラックホールとは、密度が非常に高く、強力な重力場を持つ天体です。光でさえもその重力場から出てくることできないので、ブラックホール自身は光を出しません。ですから直接観測はできませんが、ブラックホールに吸い込まれるガスが超高温になり、X線などのエネルギーを放出して明るく輝きますので、それがブラックホールの存在を教えてくれます。全てではありませんが、ほとんどの銀河の中心にブラックホールが存在します。

これまでの観測により、2種類のブラックホールの存在が知られています。1つ目は、超新星爆発の後にできるブラックホールです。太陽の30倍以上の大質量の星が、その一生を終えるときに超新星爆発を起こすと、中心部が自己重力に耐えられず、極限まで収縮してブラックホールになります。この時のブラックホールは太陽の10倍程度の質量です。

2つ目は、太陽の百万倍〜数億倍以上の質量がある巨大ブラックホールです。この巨大ブラックホールについては、どのようにできるのかは今もまだ謎です。

Q. 先生が専門とされる研究は何でしょうか? 代表的な研究成果を教えてください。

私の主な研究テーマは銀河や銀河団の形成史で、それに関連して銀河の中心にあるブラックホールを研究しています。これまでの成果としては、ヨーロッパのX線天文衛星「ニュートン」による、おとめ座銀河団の研究があります。この銀河団の真ん中には銀河M87という大きな銀河があり、その中央に太陽の質量の約1億倍もある巨大ブラックホールが存在します。このブラックホールから、非常に高いエネルギーのガスが噴き出しているのをとらえました。ブラックホールというのは、その強力な重力で周囲のものを何でも吸い込みますが、それと同時に、非常に高いエネルギーを周りに供給しているのです。

一方、銀河団の中心部はガスの密度が濃いため、X線の放射が強くエネルギーを放出しています。普通は、エネルギーを放出し続けると次第にエネルギーを失い、ガスが冷えて温度も低くなるはずなんですが、銀河団の中心部ではX線の放射が続いています。そのためには何か熱を与えるものが必要ですが、その候補の1つが、質量の重いブラックホールです。銀河の中心にある巨大ブラックホールがエネルギーを放出し、周囲のガスを温めていると考えられています。それを裏付けるような成果になったと思います。