松下恭子(まつしたきょうこ)

東京理科大学 理学部 第一部物理学科 准教授。博士(理学)

1992年、東京大学理学部天文学科卒業。1997年、同大学大学院理学系研究科天文学専攻博士課程修了。2003年〜東京理科大学理学部第一部物理学科、准教授。専門はX線天文学。銀河や銀河団の暗黒物質の分布と宇宙の構造形成史、近傍銀河のブラックホール連星と星形成史などの研究を行う。

X線で見るダイナミックな激しい宇宙|宇宙の巨大加速器、超新星爆発の謎を解く

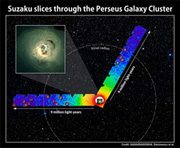

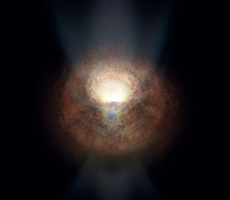

ブラックホールと銀河形成の関係を突き止める|宇宙の進化解明の鍵となる銀河団に迫る

日本のX線天文衛星が描く 新しい宇宙の姿に期待|ASTRO-Hの概要

異分野に展開されるASTRO-Hの技術|日本のX線天文衛星の歴史

ブラックホールと銀河形成の関係を突き止める|宇宙の進化解明の鍵となる銀河団に迫る

日本のX線天文衛星が描く 新しい宇宙の姿に期待|ASTRO-Hの概要

異分野に展開されるASTRO-Hの技術|日本のX線天文衛星の歴史