Q. 先生がASTRO-Hを用いて特に研究したいことは何でしょうか?

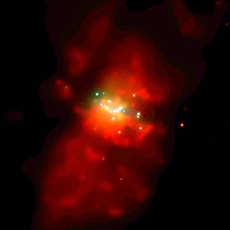

X線で見たM82銀河。銀河の中心にはブラックホールが存在する。X線のエネルギーが高い順に青、緑、赤で示す。(提供:NASA/SAO/G.Fabbiano et al.)

私が面白いと思うのは、宇宙のダイナミクスです。どのようにして宇宙の中でエネルギーの集中がおこり、宇宙線が超高エネルギーにまで加速されていくのか、それが今の宇宙の形成にどう影響を与えるのか、その仕組みを知りたいです。また、宇宙の歴史の中でブラックホールが、銀河の形成にどのような影響を与えているかを明らかにしたいと思います。

銀河の真ん中には巨大なブラックホールがありますが、そのブラックホールの質量と銀河の質量は相関関係にあることが分かってきました。どうやら、ブラックホールと銀河が一緒に成長する、つまり共進化するような仕組みがあるのです。また、銀河が集まる銀河団についても、巨大なブラックホールが何かしらの影響を与えているようです。ブラックホールは物を吸い込むだけでなく、落ちきれなかった物質やエネルギーが外に向かって放出されていますが、そのエネルギーが銀河や銀河団の形成に影響を与えていると言うのです。最近では暗黒物質と暗黒エネルギーが、宇宙の歴史の中で銀河や銀河団の形成を通じて、宇宙の構造を形づくる役目を担っていると言われています。ダイナミックな宇宙の「反応」を探ることで、そこに隠された基本的な法則をぜひ見つけたいと思います。