Q. X線観測の果たす役割は何だと思いますか?

銀河101。天文学では異なる波長で宇宙を観測する。右上からX線。可視光。電波で見た画像。左はその3種類の合成画像。(提供:X-ray: NASA/CXC/JHU/K.Kuntz et al.; Optical: NASA/ESA/STScI/JHU/K. Kuntz et al; IR: NASA/JPL-Caltech/STScI/K. Gordon)

天文学では、電波、赤外線、可視光、X線、ガンマ線という異なる波長の電磁波で宇宙を観測します。その中でX線およびガンマ線を放射するのは、星の爆発やブラックホールなど、数百万度から数億度という非常に温度が高い、つまりエネルギーが高いところです。X線観測では、X線で輝くものを見ます。つまりX線は、超高温で高エネルギーの現象を私たちに見せてくれるのです。X線天文学は、人類が宇宙に観測装置を打ち上げることができるようになって、はじめて生まれ、宇宙が激しくダイナミックなものであることを人類に教えてくれました。その姿は目で見るのとは全く違う宇宙で、人類が予想もしていなかった世界でした。X線観測は私たちの宇宙観を変えたと言えるでしょう。

超新星の残骸や銀河団の高温ガス、ブラックホールや中性子星などは、X線で選択的に見ることができます。銀河団は宇宙で最大の天体で、その進化を探ることは、宇宙の全体像やその歴史を理解する上で欠かせません。X線観測によって、可視光などでは見る事ができない、銀河団に閉じ込められた高温ガスを観測することができます。それによって、銀河団の大部分を占める暗黒物質の分布を求めることができるのです。宇宙の構造ができていく上で暗黒物質がどのようにして集まり、銀河や銀河団が作られたかという事を知る上でもX線観測は欠かせません。

Q. 宇宙でX線やガンマ線を観測する難しさは何でしょうか?

極めて微弱な天体からのX線やガンマ線を、精度よく検出する装置を作るのがとても難しいです。X線はその波長が光よりも短く、1nm〜0.01nm(ナノメートル)しかありません。波長が短いと屈折しにくく、透過力が高いため、可視光のようにレンズで光を集めることも反射鏡のような望遠鏡もできません。ただし、X線の中でエネルギーが低い軟X線は、表面を極めて滑らかにした金属面にすれすれの角度で入射すると反射しますので、その性質を利用した特別な形の望遠鏡を作ります。

ASTRO-Hには、これまで実現されていなかった、波長が0.01nmくらいのエネルギーの高い硬X線を集光する望遠鏡も搭載されます。望遠鏡で集めたX線は、波長分解能に優れた検出器や、イメージング能力に優れた検出器など、観測の目的に応じた焦点面検出器で観測されます。ASTRO-Hには硬X線と軟X線用の両方の検出器を搭載します。

また、日本独自の超高感度ガンマ線検出器も搭載されますので、X線からガンマ線と広いエネルギー範囲で観測するのが可能です。ASTRO-Hは、これまで積み重ねてきた技術があるからこそ、世界最高性能の検出器を実現できるのだと思います。

Q. 大学や他の研究機関との協力体制はいかがでしょうか?

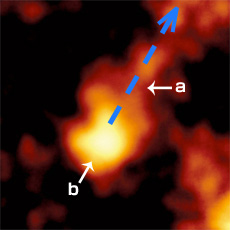

天の川銀河中心にある1千万度の「プラズマの川」(a)とその源流の「プラズマの湖」(b)。この場所は淡い構造のためX線の検出が難しいが、「すざく」の高い分解能により発見できた。(提供:Tsuru et al. PASJ, 61, S219-S223(2009))

JAXAの宇宙科学研究所を拠点として、全国の大学や研究機関だけでなく、米国やヨーロッパ、カナダなど海外の研究者が集まって大きな国際チームを結成しています。チームのメンバーがいろんな所で開発に貢献しているのです。ASTRO-Hは、打ち上げ後しばらくすると国際公募のフェーズに入り、誰でもが観測を提案することができるようになります。ASTRO-Hは、これまでのX線天文衛星にはない能力を持つばかりではなく、現在活躍中の海外のX線天文衛星が、ASTRO-Hの打ち上げの頃には寿命も迎えるということもあって、世界からの期待が高まっているのです。

日本はX線天文学の分野では、これまで5つのX線天文衛星を打ち上げ、その技術と観測実績があります。この分野で世界をリードしてきた強力なコミュニティーを持っているのです。宇宙論やブラックホールの研究者だけでなく、最先端の検出器を研究する人など、いろいろな人たちが一緒になって、ASTRO-Hの成功を目指して取り組んでいます。彼らの力がないとASTRO-Hは実現できません。ですから、これは単に日本のJAXAのプロジェクトではなく、世界の科学者が参加するみんなのプロジェクトなのです。

Q. 日本のX線天文衛星はどのような特徴がありますか?

アメリカが、低エネルギーのX線を用いて高い分解能の画像を撮ることに特化してきたのとは対照的に、日本は、高いエネルギーのX線を用いてエネルギー分解能を高くするという、異なるアプローチをとってきました。高解像度の画像を撮ることよりも、感度の高いスペクトル観測を行うことに重点を置いてきたのです。

X線で天体のきれいな画像を撮るためには、重くてよく磨かれた角度分解能の高い鏡が必要です。その技術はヨーロッパやアメリカが強かったんですね。それにそんな重い望遠鏡を載せることのできるような大きな衛星は、なかなか作れませんでした。そこで、日本は自分たちでも勝てる道を探したんです。規模が小さく、ほどほどの角度分解能であっても、より高いエネルギーのX線をとらえ、1つ1つのX線のエネルギーをより正確に測ることのできる望遠鏡や観測装置を作ることで、世界と勝負したのです。そしてその戦略は成功しました。日本は、コンパクトだけど挑戦的な検出器を載せ、独自のX線天文衛星を連続して打ち上げることによって、新しいサイエンスを常に切り開いてきたのです。

これまで日本はいくつかのX線天文衛星を打ち上げてきました。1979年には「はくちょう」を打ち上げ、1983年には「てんま」、1987年に「ぎんが」、1993年に「あすか」、そして2005年に打ち上げて現在でも観測を行っている「すざく」です。それぞれの衛星が非常に大きな成果を挙げていて、日本のX線天文衛星を用いた研究論文が「ネイチャー」や「サイエンス」などをはじめとした学術誌に数多く発表されています。

Q. 先生にとってX線天文学の魅力は何でしょうか?

宇宙で起こっている現象のうち、エネルギーが高いところを見られることです。私はもともと素粒子を研究していたこともあり、高いエネルギーのところで何かが生まれる現象に興味があります。宇宙では、X線やガンマ線を使うとそうした極限環境を選択的に見る事ができるのです。また、自分たちが作った観測機器で、まだ誰も見ていない新しい宇宙を見ることができて、しかも世界最初の観測ができるというのも、私にとっての魅力です。

そして天文学の魅力は、人類の根源的な問題を解ける可能性があるところです。宇宙はどのように進化したのだろうか。宇宙は何故このように進化したのだろう。私たち生命は宇宙でどう生まれたのだろうか。私たちはこの先どこに行くのだろうか。といった問題を、私たちが知っている科学の言葉できちんと記述することができるかもしれません。宇宙は、数えきれないほどの謎で私たち人類を引きつけます。

Q. ASTRO-Hにかける思いをお聞かせください。

ASTRO-Hには、これまでできなかったこと、やりたかったことを実現したいという皆の思いがこめられています。世界の期待を担っているわけですから、「やるっきゃない」という感じです。チームのみんなの力を結集して、ASTRO-Hをきちんと完成させ、一刻も早く宇宙に飛ばしたい。思いはそこにあります。ASTRO-Hチームは本当に強力です。

ASTRO-Hの完成までに、乗り越えなければならない課題はたくさんあると思いますが、実現の暁には、世界で最初の成果が次々と生まれるのです。その日のことを思うとわくわくします。

JAXA宇宙科学研究所 高エネルギー天文学研究系 教授。博士(理学)

1982年、東京大学理学部物理学科卒業。1987年、東京大学大学院理学系研究科物理学専攻博士課程修了。東京大学理学系研究科助手を経て、1995年、旧文部科学省宇宙科学研究所(現JAXA 宇宙科学研究所)助教授に着任。X線天文衛星「あすか」を用いた研究に従事。2001年、同研究所の教授となり、2005年打ち上げのX線天文衛星「すざく」において硬X線検出器の開発に携わる。2008年にX線天文衛星ASTRO-Hのプロジェクトマネージャに任命され、現在に至る。専門分野は高エネルギー宇宙物理学。

ブラックホールと銀河形成の関係を突き止める|宇宙の進化解明の鍵となる銀河団に迫る

日本のX線天文衛星が描く 新しい宇宙の姿に期待|ASTRO-Hの概要

異分野に展開されるASTRO-Hの技術|日本のX線天文衛星の歴史