Q. クリーンエンジンを実現するために必要な技術は何でしょうか?

林:クリーンエンジンとは、窒素酸化物などの有害成分が原因となっている地球温暖化問題や、空港周辺の騒音問題を解決できるエンジンです。このエンジンを実現するために必要な技術は、騒音を低減する技術、窒素酸化物(NOx)の排出量を減らす燃焼器の技術、二酸化炭素を削減するためのタービン冷却構造の技術です。この3つが柱となり、ほかにも、材料の技術、コンピュータを使った計算空気力学(CFD)による設計技術、エンジン全体を取りまとめるシステムの技術があります。

環状燃焼器

高温高圧燃焼試験設備

Q. それらの技術を獲得するために、具体的にどのような研究が行われているのでしょうか?

牧田:私は、窒素酸化物(NOx)の排出量を減らす燃焼器の開発を行っています。ジェットエンジンの燃焼器では、燃料を高温高圧の空気中で燃やしますが、その際に窒素酸化物が生成されます。エンジンの作動温度と圧力を高くすればするほどエンジンとしての効率が上がるため、新しく大型のエンジンでは燃焼器入口の温度や圧力が上昇し、排出される窒素酸化物の量も増加しています。この窒素酸化物の排出量を低減するためには、燃料ノズルからの燃料噴出方法、空気と燃料の混合方法、燃焼室に空気を送り込む吸気口の大きさや配置の仕方が重要です。そのため、燃料を細かく霧のように噴出する技術や、空気と燃料を予め混合して希薄状態で燃焼させることによって燃焼温度を下げ、窒素酸化物の生成を抑えるという希薄予混合予蒸発(LPP)燃焼という方法の研究などが進められています。

燃焼器の試験をするためには、実機と同じような環境が必要ですので、2006年に高温高圧燃焼試験設備を、2007年には環状燃焼器試験設備の拡充整備を終えました。高温高圧燃焼試験設備では、エンジン内部の温度・圧力の高い環境を模擬して、燃焼器の部分模型の性能試験を行います。また、環状燃焼器試験設備では、直径約50cmのドーナツ型の環状燃焼器をそのまま、高温高圧の状態で試験することができます。どちらも、高温高圧の状態で、燃焼器内の様子をビデオカメラで撮影して見ることができます。例えば、燃料を噴出するノズルが3個ついていた場合に、すべて同じように燃えているかどうかをその場で見て確認できるのです。また、環状燃焼器の場合は、燃焼器の後ろで計測装置を360度回転させながら、温度や圧力、ガス成分などのデータが取れるようになっています。

林:さらに、試験で用いる空気を電気で加熱していることも特徴です。大きい設備の場合、通常は電気では対応できませんので、何か燃料を燃やしてその熱を使いますが、JAXAの設備は電気で加熱しますので、温度のコントロールが容易となっています。窒素酸化物の生成量は温度に影響されますから、1度単位で温度を設定して試験できるのはとても有効的です。これだけの機能をもつ大型の試験設備は世界でも少ないため、日本の航空機企業だけでなく、海外の企業や大学からも注目され、共同研究という形で設備を使った研究を行っています。今後さらに国際共同開発が行われるのではと期待しています。ただし、JAXAがエンジンを作ってビジネスをするわけではなく、あくまでも、国の公的な機関として民間をサポートして、「技術」や「アイデア」を出していきます。JAXAと民間の役割分担をきちんとしながら、共同で先端的な技術を開発していきたいと思います。

また、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)によって2003年度から進められている「環境適合型小型航空機用エンジン研究開発」(通称:小型エコエンジンプロジェクト)というのがあります。これは、環境に適合したエンジンを日本主導で開発して、商品化することを目的としたプロジェクトですが、ここでも窒素酸化物の排出を低減した燃焼器の開発が技術課題となっています。JAXAはこのプロジェクトを技術支援していますので、こういった設備が、研究開発の中心的役割を果たすことになると思います。

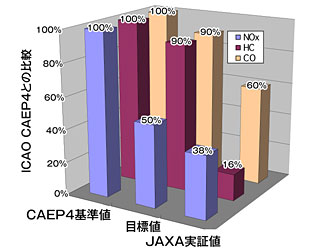

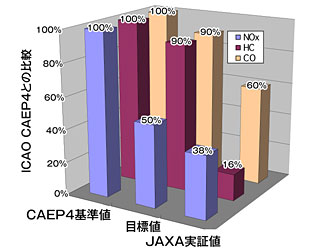

燃焼器排ガスの実証値と基準・目標値の比較

牧田:先進的な設備を開発したことは一つのチャレンジだったわけですが、そのおかげで、開発のスピードがとても上がりました。国連の専門機関の1つである国際民間航空機関(ICAO)は、航空機が空港に着陸し、乗客を乗せて離陸するまでの間にエンジンから排出される窒素酸化物(NOx)、炭化水素(HC)、一酸化炭素(CO)の量を規制しています。NEDOの小型エコエンジンプロジェクトでは、その CAEP4(第4回航空環境保全委員会)の基準値に対して、窒素酸化物の排出量を50%以上削減するという目標で燃焼技術の開発を進めていますが、JAXAは既に2006年度、CAEP4基準から窒素酸化物を約60%削減することに成功しました。しかし、ICAOの規制は数年ごとに厳しくなっていますから、それを見据えて技術開発を進めていかなければなりません。JAXAは、クリーンエンジンにおいて、2012年度までにCAEP4基準よりも窒素酸化物の排出量を80%削減することを目標にしています。

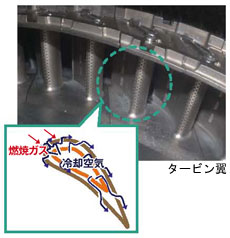

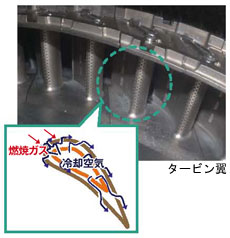

タービン翼冷却構造の一例

複合材製タービンの回転破壊試験

Q. 山根さんはどのような研究をなさっているのでしょうか?

山根:エンジンの燃料消費効率を高めて、二酸化炭素の排出量を減らすために必要な、タービンの冷却技術の研究をしています。タービンとは、燃焼器から出てくる燃焼ガスのエネルギーを、実際にエンジンを回すための動力へと変換する熱機関です。1周40枚以上の翼が付いている羽根車が、高温高圧のガスを受けて回転し、それが動力に変わります。

燃焼器に入る空気の圧力を上げるとエンジンの性能が上がりますが、同時に、燃焼後のガス温度も高くする必要があります。実用化されているもので、燃焼ガス温度が1500℃以上あって、将来は確実に1600℃を超えるでしょう。しかし、タービンの翼に使える金属の耐熱温度は1100℃くらいしかありません。金属製の翼が溶けないようにするために、タービン翼が1000℃にならないようさまざまな工夫がされています。現在行われているのは、燃焼器で燃やす前の、圧縮機で40〜50倍に圧縮された空気の一部を、燃焼器を通さずにタービン翼の内部に送り込み、内側からタービン翼を冷やすという方法です。冷やす空気が多ければ、タービン翼の冷却効果は上がりますが、もともと燃やしてエネルギーにするための空気を冷却用に使うわけですから、その分エンジンの性能を落とすことになります。例えば、現在のタービン翼の冷却空気量を半分に減らすと、エンジン全体の効率が約2%上がるという試算があります。2%というと少ないと思われるかもしれませんが、ジャンボジェット満タン分の燃料を2%減らせれば数十万円の節約になりますので、多額の燃料代を使っている航空会社にとっては、とても大きい値です。私たちは、より少ない空気で効率よくタービン翼を冷やすには、どんな冷却構造にしたらいいかという研究をしています。

一方で、タービン翼をもっと熱に強い材料で作って、耐熱性を高めるという研究も行われています。新しい耐熱材料として、ニッケル基超合金、高融点合金、セラミックなどが考えられますが、材料自体は私たちではなく、物質・材料研究機構が開発しています。 JAXAは、ジェットエンジンの環境を模擬して、その耐熱素材がその環境に耐えられるか、どれくらいの高温強度があるかということを評価します。

林:クリーンエンジンの開発には、騒音を低減する技術も重要です。ジェットエンジンからの騒音を低減するためには、騒音源を調べ、その音の性質に合った吸音装置を作らなければなりません。そのためには、エンジン周囲の音の特性を調べる、音響計測技術の開発も必要です。試作した騒音抑制装置は、実験用ジェットエンジンを使って実証試験をしています。また騒音は、エンジンの形状を変更することによって小さくすることもできます。例えば、エンジンの出口に可変ノズルを取り付けたエンジンを運転して、騒音がどれだけ抑制されるか、推力に影響がないかを調べたりしています。さらに、 CFD解析によって、騒音源となるエンジンのミキサーやファンの形状を設計して評価するなど、さまざまな面から研究をして、騒音低減の技術を開発しています。

林:クリーンエンジンとは、窒素酸化物などの有害成分が原因となっている地球温暖化問題や、空港周辺の騒音問題を解決できるエンジンです。このエンジンを実現するために必要な技術は、騒音を低減する技術、窒素酸化物(NOx)の排出量を減らす燃焼器の技術、二酸化炭素を削減するためのタービン冷却構造の技術です。この3つが柱となり、ほかにも、材料の技術、コンピュータを使った計算空気力学(CFD)による設計技術、エンジン全体を取りまとめるシステムの技術があります。

環状燃焼器

高温高圧燃焼試験設備

Q. それらの技術を獲得するために、具体的にどのような研究が行われているのでしょうか?

牧田:私は、窒素酸化物(NOx)の排出量を減らす燃焼器の開発を行っています。ジェットエンジンの燃焼器では、燃料を高温高圧の空気中で燃やしますが、その際に窒素酸化物が生成されます。エンジンの作動温度と圧力を高くすればするほどエンジンとしての効率が上がるため、新しく大型のエンジンでは燃焼器入口の温度や圧力が上昇し、排出される窒素酸化物の量も増加しています。この窒素酸化物の排出量を低減するためには、燃料ノズルからの燃料噴出方法、空気と燃料の混合方法、燃焼室に空気を送り込む吸気口の大きさや配置の仕方が重要です。そのため、燃料を細かく霧のように噴出する技術や、空気と燃料を予め混合して希薄状態で燃焼させることによって燃焼温度を下げ、窒素酸化物の生成を抑えるという希薄予混合予蒸発(LPP)燃焼という方法の研究などが進められています。

燃焼器の試験をするためには、実機と同じような環境が必要ですので、2006年に高温高圧燃焼試験設備を、2007年には環状燃焼器試験設備の拡充整備を終えました。高温高圧燃焼試験設備では、エンジン内部の温度・圧力の高い環境を模擬して、燃焼器の部分模型の性能試験を行います。また、環状燃焼器試験設備では、直径約50cmのドーナツ型の環状燃焼器をそのまま、高温高圧の状態で試験することができます。どちらも、高温高圧の状態で、燃焼器内の様子をビデオカメラで撮影して見ることができます。例えば、燃料を噴出するノズルが3個ついていた場合に、すべて同じように燃えているかどうかをその場で見て確認できるのです。また、環状燃焼器の場合は、燃焼器の後ろで計測装置を360度回転させながら、温度や圧力、ガス成分などのデータが取れるようになっています。

林:さらに、試験で用いる空気を電気で加熱していることも特徴です。大きい設備の場合、通常は電気では対応できませんので、何か燃料を燃やしてその熱を使いますが、JAXAの設備は電気で加熱しますので、温度のコントロールが容易となっています。窒素酸化物の生成量は温度に影響されますから、1度単位で温度を設定して試験できるのはとても有効的です。これだけの機能をもつ大型の試験設備は世界でも少ないため、日本の航空機企業だけでなく、海外の企業や大学からも注目され、共同研究という形で設備を使った研究を行っています。今後さらに国際共同開発が行われるのではと期待しています。ただし、JAXAがエンジンを作ってビジネスをするわけではなく、あくまでも、国の公的な機関として民間をサポートして、「技術」や「アイデア」を出していきます。JAXAと民間の役割分担をきちんとしながら、共同で先端的な技術を開発していきたいと思います。

また、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)によって2003年度から進められている「環境適合型小型航空機用エンジン研究開発」(通称:小型エコエンジンプロジェクト)というのがあります。これは、環境に適合したエンジンを日本主導で開発して、商品化することを目的としたプロジェクトですが、ここでも窒素酸化物の排出を低減した燃焼器の開発が技術課題となっています。JAXAはこのプロジェクトを技術支援していますので、こういった設備が、研究開発の中心的役割を果たすことになると思います。

燃焼器排ガスの実証値と基準・目標値の比較

タービン翼冷却構造の一例

複合材製タービンの回転破壊試験

Q. 山根さんはどのような研究をなさっているのでしょうか?

山根:エンジンの燃料消費効率を高めて、二酸化炭素の排出量を減らすために必要な、タービンの冷却技術の研究をしています。タービンとは、燃焼器から出てくる燃焼ガスのエネルギーを、実際にエンジンを回すための動力へと変換する熱機関です。1周40枚以上の翼が付いている羽根車が、高温高圧のガスを受けて回転し、それが動力に変わります。

燃焼器に入る空気の圧力を上げるとエンジンの性能が上がりますが、同時に、燃焼後のガス温度も高くする必要があります。実用化されているもので、燃焼ガス温度が1500℃以上あって、将来は確実に1600℃を超えるでしょう。しかし、タービンの翼に使える金属の耐熱温度は1100℃くらいしかありません。金属製の翼が溶けないようにするために、タービン翼が1000℃にならないようさまざまな工夫がされています。現在行われているのは、燃焼器で燃やす前の、圧縮機で40〜50倍に圧縮された空気の一部を、燃焼器を通さずにタービン翼の内部に送り込み、内側からタービン翼を冷やすという方法です。冷やす空気が多ければ、タービン翼の冷却効果は上がりますが、もともと燃やしてエネルギーにするための空気を冷却用に使うわけですから、その分エンジンの性能を落とすことになります。例えば、現在のタービン翼の冷却空気量を半分に減らすと、エンジン全体の効率が約2%上がるという試算があります。2%というと少ないと思われるかもしれませんが、ジャンボジェット満タン分の燃料を2%減らせれば数十万円の節約になりますので、多額の燃料代を使っている航空会社にとっては、とても大きい値です。私たちは、より少ない空気で効率よくタービン翼を冷やすには、どんな冷却構造にしたらいいかという研究をしています。

一方で、タービン翼をもっと熱に強い材料で作って、耐熱性を高めるという研究も行われています。新しい耐熱材料として、ニッケル基超合金、高融点合金、セラミックなどが考えられますが、材料自体は私たちではなく、物質・材料研究機構が開発しています。 JAXAは、ジェットエンジンの環境を模擬して、その耐熱素材がその環境に耐えられるか、どれくらいの高温強度があるかということを評価します。

林:クリーンエンジンの開発には、騒音を低減する技術も重要です。ジェットエンジンからの騒音を低減するためには、騒音源を調べ、その音の性質に合った吸音装置を作らなければなりません。そのためには、エンジン周囲の音の特性を調べる、音響計測技術の開発も必要です。試作した騒音抑制装置は、実験用ジェットエンジンを使って実証試験をしています。また騒音は、エンジンの形状を変更することによって小さくすることもできます。例えば、エンジンの出口に可変ノズルを取り付けたエンジンを運転して、騒音がどれだけ抑制されるか、推力に影響がないかを調べたりしています。さらに、 CFD解析によって、騒音源となるエンジンのミキサーやファンの形状を設計して評価するなど、さまざまな面から研究をして、騒音低減の技術を開発しています。