Q. 「きぼう」での実験を行って、どのような感想をお持ちですか?

筑波宇宙センターにて、DomeGene実験での顕微鏡による細胞を観察する様子

地上で微小重力環境を模擬する「クリノスタット」という機械がありますが、私はそれを使って、何度もカエルの腎臓を培養する実験を行いました。中には、このような機械があるのだから、わざわざ宇宙に行って実験をする必要はないとおっしゃる方もいますが、実際には、地上での実験結果とは違うデータを、宇宙実験から得ました。ある面で似ている部分もありましたが、やはり、宇宙に行かなければ分からないことがたくさん出てきたのです。これは、宇宙実験をしたことで初めて分かったことです。地上で高性能の機器を使って実験をしたとしても、宇宙にはそれを超えたシステムや環境があると思いました。

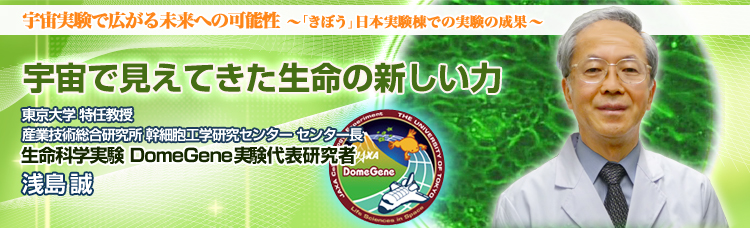

また、今回実験をしたことによって、宇宙ではカエルの腎臓細胞にドーム構造ができないことが分かりました。それには何が影響しているのか?細胞骨格がうまく働かないのなら、それを働かせるためにどんな仕組みが必要なのか?と、私の頭の中では次々と疑問がわき、研究したいことがどんどん出てきます。研究を続ければ、新しい知見を生み出し、新しい学問の創出へとつながるでしょう。そういう意味でも、国際宇宙ステーション(ISS)は人類共通の財産であり、今後どのように利用していくかが重要になってくると思います。 Q. 今後どのように「きぼう」日本実験棟を利用していくべきだと思われますか? できるだけ長くISSを運用していただき、もっと多くの方たちに「きぼう」を使ってほしいと思います。しかし、そのためには、「きぼう」の実験に参加しやすい環境を作ることが重要です。例えば私の場合、実験の公募から実施まで15年もかかりました。途中でスペースシャトルの事故などがあって、ISSの建設が遅れたというのもありますが、正直に言って、宇宙実験を待ちわびる辛さはありました。もちろん、その15年間は無駄ではなく、実験や解析方法などに改良を重ね、技術は格段に進歩したと思います。しかし、3〜4年待てば自分の実験ができるとなれば、やってみたいと言ういろいろな分野の人はたくさんいると思います。また、アジア地域との共同研究など、「きぼう」の幅広い活用方法も考える必要があると思います。 Q. ISSに関する議論で、具体的な実験成果がなかなか出てこないと指摘されることについてどう思われますか? 「きぼう」日本実験棟での実験はまだ始まったばかりです。データを解析して、どんな意味があるかを調べ、それが本当に正しいかどうかを検証するのには時間がかかります。また、皆さんは実験後すぐにサンプルが私たちの手元に戻ってくると思っているかもしれませんが、帰還するスペースシャトルに搭載できる荷物の量には制限があり、遅れて戻ってくることが多いんです。DomeGene実験の場合も、2009年3月末に実験が終了してから半年後にサンプルが私の手元に戻ってきて、それからやっと解析を始めることができました。

そして、最近になっていろいろなことが分かってきましたので、DomeGene以外のほかの実験についてもこれからどんどん面白い結果が出てくることでしょう。植物における重力感受性因子の解析、放射線と発ガンのメカニズム、骨や筋肉代謝などはすでに大きな成果が出ていますが、これからはISSを使った研究成果は加速度的に増えるでしょう。ようやく始まったばかりの実験の成果をすぐに求めるのではなく、それを蓄積していけるかどうかが日本の国力だと思います。